|

2018年11月9日下午,中国大学出版社协会2018年年会分论坛——编辑论坛上,广西师范大学出版社汪毓楠作了“如何让内容更得人心”的主题演讲。以下是他演讲内容的分享。

知更成立于2015年,是“知识更新”的意思,我们是一个基于互联网社群的知识服务平台,用户有几十万,如今,知更社区已经升级为一个内容基地,自己做产品,在社群内部做孵化,在各知识付费平台做分发,至今做积累有几百门音频课,触及几百万用户,产品收到过大量反馈,所以,关于“什么内容能得人心”的问题,颇有体会,故分享给各位同行。

我整理了一下,大概重要的有七条反馈:

反馈一:心理学占据了半壁江山

在做课程几年里,很多人问过我同样一个问题,就是哪类课卖得最好,我都会毫不犹豫地说心理学,当然,心理学不是科学研究或高校里的课程,而是包括心灵成长、心理咨询、自助等泛心理的内容,你在大学是听不到的。受欢迎到什么程度呢?心理学课程在很多平台的贡献能占据一半,简单心理学壹心理等专业平台就不说了,就连知乎、得到这些理工男、商业男主导的平台,也是心理学最受欢迎。这一点与出版格局对照起来,非常耐人寻味,因为从出版来看,心理类出版的份额并不高。

反馈二:蜂巢式分布,小众也能活

这点也有意思。这些年,内容平台一下子都冒出来了,我们之前很多人都有一个判断,会认为最后剩一两家赢家通吃的局面,目前看,我们都错了,平台蜂巢式分布,大的能活,也不会吃掉,小到一个公众号,比如文艺类有个小锄头的号,阅读量2000,代销自产一些课,竟然养活4个人的小团队,原因何在?知识市场有一些心理逻辑,用户不贪大平台,用户反而觉得自己更能在小众平台上获得智力的优越感与价值观的认可,这点很像私教的感觉。

反馈三:用户变聪明了

现在的用户都是受过高等教育的人,也都有见识了,尤其懂得了各种营销套路,整体上看爱思考了,虽然时不时仍然会跟着媒体盲目共鸣,但会冷静地去评估价值了,也就是说现在“蹭热点”还能吸引眼球,但延展做产品,用户却未必买账了。

反馈四:不要秀自己

内容平台最忌讳自说自话,你觉得好的东西硬推给用户,是不行的。这是传统编辑常犯的毛病,在新内容平台传播,要按照新媒体的逻辑。比如,写推广文案时,得知道好文案,要像一支箭,最重要的信息在前四个字的箭头,你要与用户直接交流,为什么要买,买有什么好处,切记,文案不是用来展示自己的笔,而是射向用户的箭,少展示,多说服。

反馈五:学术与大众不再对立:干货感

对内容方而言,这绝对是个利好。现在的用户变了,爱思考的人多了,他们开始寻求一些有深度有质感的东西,于是找到了学术,然而学术的表达却难以接受,所以,我们这几年的工作一直在做语言通俗化的工作,后来发现,语言转化真不是关键,有些内容即使用户懂了也会觉得没什么,后来我们终于找到了真正的关键:用户在意的是干货,什么是干货?让人思维成长的,带有结论性的,分析性的的内容,不需要太多铺垫、绕圈子,尤其是注水撑版面的东西,另外,反面印证,在知识付费的投诉理由里,缺乏干货排在无可争议的第一位。

反馈六:调性,同样很重要

现在和以前不同了,用户认可一个品牌,选购一种产品,又多了一层考虑,即调性。调性是个综合的东西,它和表达的主题无关,但和表达的风格相关,我们常说看起来很高大上、low都是这个意思,调性的背后是价值观、审美观,用户觉得,对,这类产品就是为我这类人准备的,这就是调性找对了。布尔迪厄说,这叫区隔,即阶层的审美定位,本雅明说,这叫光晕,即作品自带的蕴藉,心理学说,这是心理风格,即自我认同。所以,对出版方而言,一定要知道目标用户的心理定位,这未必是高端低端的定位,而是多元化、多层面的区分。

反馈七:受欢迎,一定发生在迭代后

首先我们要更新一个观念,最好的产品不一定出自“十年磨一剑”,在当下这个强互动的社会环境中,最受欢迎的产品,一定是在不断迭代中产生的,以前之所以有十年磨一剑的观念是因为迭代成本太高。另外,迭代,不仅仅是修复bug,而是不断升级,演化、变好,就像这张图,我们从第三代产品中根本找不到第一代产品的影子,在第一代产品时无论如何也想不到最完美的产品会是什么样的,这是一点点发现的。

以上是七条比较重要的反馈,涉及到产品、内容、平台、用户、我们自身等若干问题,类似的反馈还有很多,我相信诸位也都有自己的思考。仅就以上七条观察而言,有没有共同点呢?我觉得有一点,就是做走心的内容,这里的走心不是认真的意思,而是要去争取用户的心。

用户开始变了,开始向内转了,想内心转,虽然也关心外界,但关心外界的动机已经从满足好奇心变成了追求安全感,用户开始有了自己的判断力,不再轻易迷信权威、不再容易被套路,他们倾向于一些引发思考、提高认知、有审美、有价值观的内容,他们开始有了新的心灵需求。为什么说新中产是一个伪概念呢?因为社会结构变了,阶层为主的“金字塔结构”向价值观为主的“金鱼缸结构”转化了,什么是金鱼缸?就是用户聚集的方式,他们不再轻易被经济因素所局限,反而更关注一些审美、价值观、趣味偏好这些非经济因素的新需求。

那么,下一个问题就来了,这些新的需求是什么呢?我们需要生产哪些内容来满足呢?

如何满足新需求?我的观点是知识重组,以往的知识谱系学术的逻辑组织的,从需求的角度拆成小颗粒,需求的方式重新组织,至少不再以学科的面貌出现,我们称之为新通识。比如,社会学,社会学能满足人们对秩序感的追求,秩序为关键词,重新提炼出重要的理论与方法。心理学,心理学有个预设是病人预设,我们打破这个预设,用成长预设取而代之,把调动潜能的部分整理出来。哲学,哲学能满足用户的不仅仅是理性思辨的需求,我们认为恰恰是疗愈,人生哲学角度梳理这个学科。当然,其他学科也都是要重新组织,就不一一说了。

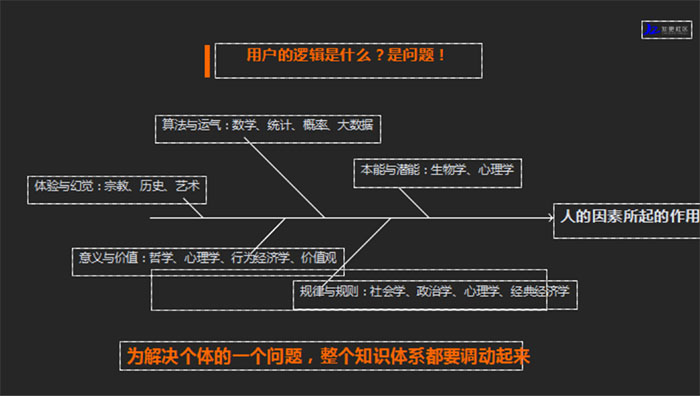

为什么要这么做?因为用户是没有学科界限的,他需要的是问题的解决。比如,这张鱼骨图,决定人生的力量。一个人,总会困惑一个问题,人生到底谁决定?要彻底思考这个问题,就要把人类文明都调动一番,会涉及到很多学科。但,归根到底,是帮用户解决人心问题的内容,才会最终得人心,即得“人心”的内容,必将得人心。这也是我今天分享的结论。

结论有了,最后说几个困惑:

1、知识付费的现状。我们从知识付费领域的走势来看,有三条逻辑贯穿其中,一是媒体的逻辑,二是出版的逻辑,三是教育的逻辑,媒体的逻辑是知识付费第一波的推动者,但套路太多,目前基本行不通了,出版的逻辑是知识付费的主力军,然而不注重用户效果,发展有点乏力,教育的逻辑,虽然经受了考验,然而,优秀产品跟不上,大众化方面也遇到了瓶颈。所以,三种逻辑正在拼命融合,未来可能产生一加一加一大于3的效果,但具体还要观察。

2、用户画像。这是互联网社群、大数据发展给我们带来的很重要的工具,然而,做内容一定不能完全迎合用户,内容产品天然要有教育引导的功能,你会发现好多需求是伪需求,用户大多数时间不知道自己想要什么,而且用户需求很快就会升级,要谨记,用户最终要的是一个更好的自己,但自己什么样,他们自己可能也不知道。所以有时推广内容时,还真得连拉带拽。与用户的关系,有点像亦师亦友亦亲人,真的很难拿捏。

3、我们越来越发现,做内容,尤其是出版得人心的内容,越来越靠近教育,知乎改名大学,得到真的叫大学,豆瓣也准备办大学了,虽然教育也好、出版也好,都有商业成功的先例,然而,整体来看还是缺乏足够的商业回报。所以,即使懂得什么样的内容最得人心,若没有精巧的设计与成熟的基础设置,还是停留于构想,虽然我们知更小规模地做,取得了成功,但是真要大规模地去融资、去推广,确实仍存在难复制的问题。这也是目前一大困惑。

来源:中国高校教材图书网

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订