|

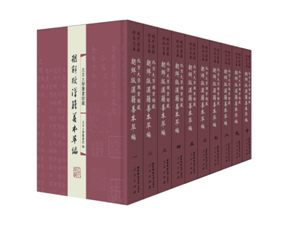

早就听闻北京大学图书馆藏有一册收录1766年朝鲜燕行使与中国文士的唱和诗文与尺牍的《日下题襟合集》。事实上,早在1999年,韩国学者朴现圭就曾以《朝鲜·清朝人的燕京交游集——<日下题襟合集>的发掘与介绍》为题,向韩国学界介绍过此书的大体情况。因为各种原因,此书长时间内并未被影印出版,2014年底,西南师范大学出版社《北京大学图书馆藏朝鲜版汉籍萃编》出版,将此书作为别编之一种收入,笔者终于有幸见到其全貌。

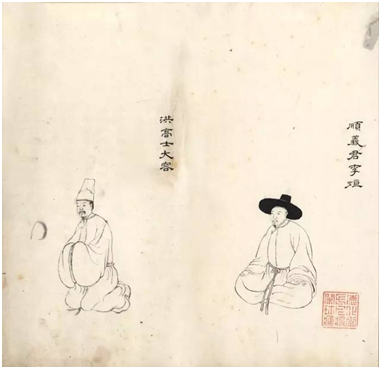

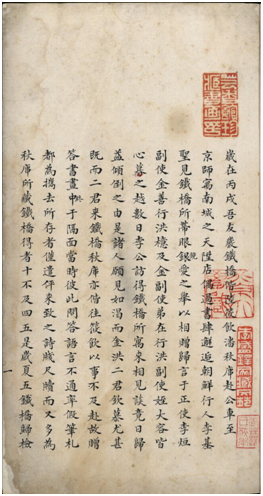

根据朴现圭先生的研究,此《日下题襟合集》是中国文士朱文藻受此次中朝跨国交流的参与者——严诚所托,在1767年将相关的诗文和尺牍,以及严诚为六位朝鲜人所绘的肖像画整理编辑成的书册。这次交流的参与者包括朝鲜人六人,即顺义君李煊(使团正使),金善行(使团副使),洪檍(使团书状官),洪大容,金在行,李基圣;中国人三人,即所谓的“古杭三才”——严诚,潘庭筠,陆飞。据书中的跋文可知,北京大学图书馆藏本《日下题襟合集》并非是当时朱文藻所编的原编本,而是中国文士罗以智在1850年照朱文藻的原编本仔细抄录的“再抄本”。

此次交流朝鲜方最主要的参与者洪大容在回到朝鲜后,将其燕行日记和与中国文士的笔谈记录和尺牍整理出来,编成了《杭传尺牍》(包括《乾净笔谈》,20世纪初版刻出版时改称《乾净衕笔谈》)和《乙丙燕行录》。这两种文献在韩国流传颇广,知名度极高,也是韩国学界研究此次燕行和当时中朝文人交流的最重要的资料。而中方《日下题襟合集》的存世与出版,则为全面把握此次文化交流提供了有力的文献支持。

有关此次中朝文士交流的经纬,日本学者夫马进先生在《1765年洪大容的燕行与1764年朝鲜通信使——以两者在中国和日本对“情”的体验为中心》一文中有非常详细的介绍。夫马先生主要是利用朝鲜方面的《乾净衕笔谈》,集中分析了洪大容与中国文士之间存在的“天涯知己”般的友情。而在《日下题襟合集》中,我们不仅可以读到洪大容和中国文士的友情,亦可以读到其他朝鲜文士与中国文士的友情。

如洪大容在给严诚和潘庭筠的尺牍中这样写道:“窃愿来世同生一国,为弟为兄,为师为友,以卒此未了之缘。”而金在行则在给严诚的尺牍中写道:“今借一纸上欸欸语,而缕缕难自禁。不若一刀断于数行书,十万无穷想,只是一腔血耳。”又说:“造物者亦何苦播弄此终古不再相见之人,而作此一月之合哉?”而严诚则答诗道:“一别成千古,生离是死离。书来肠欲断,梦去泪先垂。”可见金与严的友谊之深和分别的不舍。此外,金善行则在给严诚、潘庭筠的诗中写下“从今只是相思日,此后那堪独去时”之句。

据夫马先生在《朝鲜洪大容<乾净衕会友录>及其流变》一文中的考证,洪大容回到朝鲜后,立刻着手整理编纂自己和中国文士的笔谈记录。在编纂过程中,洪曾多次去信中国,希望中国文士能将笔谈时所用的谈草的复制本寄去朝鲜(大部分谈草在笔谈结束后被中国文士拿走,洪本人只留有少部分),而中国文士则拒绝了洪这一要求。所以,洪只好以自己留有的资料为基础,编纂成《乾净衕会友录》。此书一成,立刻受到洪周围的朝鲜文士的极大欢迎。

洪大容为何如此热衷于将自己的燕行经历和与中国文士的交情向周围朝鲜人展示?笔者大胆猜测,这里面可能存在洪向其他朝鲜人夸示自身的心理,毕竟当年能参与燕行的机会极少。根据《日下题襟合集》里收录的严诚的尺牍显示,严诚从洪大容的书信里得知洪周围的朝鲜文士亦知晓自己与洪大容的交往,“湛轩(洪大容的号)谓弟无一言规责,以致贵乡士友疑其玩侮。此未悉吾辈交情,妄相猜度,不足与辨。”而论及洪向周围的朝鲜文士展示其燕京交往时所作的诗文,严诚则说:“弟前在京邸所作诗文,皆于人事纷襍之顷,草率应命。湛轩当为藏拙,而令贵乡士友齿冷,非所望也。”原本只是洪个人与中国文士的交流,而在洪大容回到朝鲜后,则又牵扯到洪周围的朝鲜文士,从严的书信里,不难读出严的一丝不满的情绪。

除此之外,笔者个人以为,此《日下题襟合集》中最值得关注的部分当属洪与中国文士关于学术,尤其是当时盛行于清朝学界,强调训诂考证的乾嘉考证学讨论的相关尺牍。事实上,在燕京笔谈时,中国文士就已经向洪大容介绍过乾嘉考证学,并向他赠送了文字训诂的考证书籍。不过朝鲜作为以程朱理学立国的国家,程朱的学说被奉为天经地义的真理,与它相异的学术思想,则往往被斥为异端,遭到排斥。在《日下题襟合集》中我们可以见到洪大容劝严诚归于程朱的“正学”,而严诚则借程子的话和朱子的例子就此予以了反驳的记载。

此次北京大学图书馆藏本《日下题襟合集》的影印出版,为我们全面把握1766年洪大容的燕行,特别是燕行之后仍然持续的跨国文化交流提供了非常重要的资料。另一方面,是书与朝鲜方面文献的对照分析,也仍有待学者们的继续研究。

来源:西南师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订