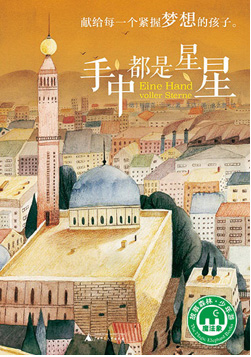

《手中都是星星》[德]拉菲克·沙米著,王洁译,么么鹿绘 广西师范大学出版社2016年1月定价:29.80元(订购)

德国作家拉菲克·沙米的小说《手中都是星星》以异域儿童眼中的多维景观,打开了一个展现叙利亚乃至整个中东世界面貌的窗口,展示中东文化背景和特殊地缘政治中的儿童生活景观。

作者从纵横两方面来构成该景观,纵向主要从空间上呈现:大马士革老城中儿童的嬉戏;黎巴嫩修道院内刻板压抑的生活;面包店艰苦的工作;学校里冲突与趣味并存的学习;在咖啡馆、报社、书店、电影院乃至夜总会的工作与游历;送葬路上的反抗与斗争……这些生活连缀起来 ,组成了一幅斑斓的拼图,让小读者得以窥见异域儿童的生活状态。

横向则按时间发展顺序,呈现了一个少年的成长历程———三年半的时间横跨了少年从14岁到近18岁的人生。作者对这个时间横截面的选取有着精心的考量,因为这段时间恰恰是一个人形成相对成熟稳定的三观和人生目标的关键时期,最适宜表现各种戏剧化冲突,挖掘个体成长的动力源。在“我”的成长历程中,三个关键人物深刻地影响了“我”,促成了“我”的转折性变化:沙林伯伯妙趣横生的故事和对世界的独特理解促使“我”孕育出志向的种子,卡提布老师浇灌着“我”写作的幼芽,而记者哈比比则促成了“我”对写作真谛和生活真意的领悟。沙林伯伯予“我”智慧、卡提布予“我”志趣、哈比比予“我”勇气。同时,朋友剧本被盗、出版诗集、失学出走计划以及“良师”去世和“益友”被捕等关键事件也磨砺了“我”的意志、丰富了“我”的经验、锻炼了“我”的心态,使一棵小树得以倔强地展开枝丫。

日记体小说作为儿童文学的常见样式,已经被作家们使用得相当成熟。它非常适于表现琐碎的生活化图景,达到记录社会景观、展现人物内心活动和加强作品真实性与亲切感的目的。但在这部作品中,它还有特殊的意义。正如沙林伯伯所言:“如果我学会写字,就能留住青山、田野、山谷,还有玫瑰茎上的每一根刺。”一个少年三年半的日记在历史与现实面前也许微不足道,但却是一段时间与空间的真实缩影, 使“我”所经历的事物经由书写走向“不朽”。从这个意义上来说,《手中都是星星》超越了一般日记体儿童小说的局限,将触角伸向社会与文化景观,展示更为丰富和广阔的世界,为当代叙利亚和人类社会书写了一段不朽的记忆。

来源:《图书馆报》2016年3月4日

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订