|

200年以来,关于寒武纪大爆发时期无脊椎动物软舌螺的生物属性,在学术界一直存在着较大争议。

有学者认为,软舌螺与腕足动物具有较近的亲缘关系,甚至认为软舌螺属于腕足动物姊妹类群或冠群。

软舌螺

1小时前来自寒武纪演化动物群的客户端

嗨,朋友们

有人说我跟腕足动物是姐妹?

出生太久记忆力衰退

搞不清自己的家族谱系了

万能的朋友圈,谁能解答我的问题?

在线等回复……

NWU:大兄弟,你咋还晕乎了?你跟人家腕足动物不一样!

软舌螺:那你说说,有啥不一样?

NWU:你用你那触手状的取食器官,摸着良心,说说那是干啥的?

软舌螺:你说的好像有点意思!

软舌螺到底是不是腕足动物?

西大专家回答你!

西北大学早期生命与环境创新研究团队张志飞教授指导博士研究生刘璠,联合课题组外籍青年千人Tim Topper和瑞典自然历史博物馆Skovsted博士通过扫描电镜、X-射线荧光分析仪,对在澄江生物群发现的软舌螺化石开展了最新观察与研究。

团队综合软舌螺的壳体结构与内部解剖学特征,否定了软舌螺属于腕足动物冠群或腕足动物姊妹群的结论,认为软舌螺并不属于触手冠动物,在系统发生树中,应置于冠轮动物干群,最可能与软体动物关系较近。

相关成果近日在线发表于《国家科学评论》。今天(11月18日),被《人民日报(海外版)》报道。

什么是软舌螺?

地球上大约有38个现生动物门类,而在漫长的地质历史演化中,三叶虫、古杯、笔石等许多动物门类均已绝灭。软舌螺(Hyolitha)也是一类已经灭绝的古生代海洋底栖无脊椎动物,从5.4亿年前的寒武纪生命大爆发开始繁盛,于二叠纪末绝灭,是寒武纪演化动物群的主要组成部分。

Triplicatellaopimus三槽螺复原图

自1840年Eichwald首次报道至今,软舌螺已在欧洲、北美、澳大利亚和中国等地被广泛发现和报道,其化石一般保存有锥管、口盖和附肢结构(附肢目前只发现于软舌螺类动物),根据形态软舌螺主要分为两个亚群:软舌螺目(Hyolithids)与直管螺目(Orthothecids)。在寒武纪初期,软舌螺经历了快速的演化辐射事件,多样性极高。但时至今日,关于其生物属性及系统学研究仍然争议不休。

在早期研究中,软舌螺动物基于壳体形态的相似性,长期被置于软体动物门之下——软舌螺纲,或者独立成门——软舌螺动物门。

2017年,Moysiuk等人在加拿大布尔吉斯页岩的软舌螺类化石中发现了羽翼状的触手结构,并将其解释为与触手冠动物(lophophorates)纤毛环取食结构同源的纤毛环(lophophore)。加之软舌螺具备口盖和椎管两种壳体,从而认为软舌螺动物应属于与腕足动物紧密相关的触手冠动物(lophophorates)。随之,有学者在直管螺类化石中发现了与腕足动物相似的“肉茎”结构,从而进一步推测软舌螺动物与腕足动物具有较近的亲缘关系,甚至认为软舌螺属于腕足动物姊妹类群或冠群。但是,也有学者通过壳体结构的精细观察和对比,发现软舌螺与同期软体动物的壳体具有相似的片状壳体显微结构,从而坚持软舌螺动物与软体动物的亲缘关系。

否定“亲戚”结论,西大专家填补研究空白

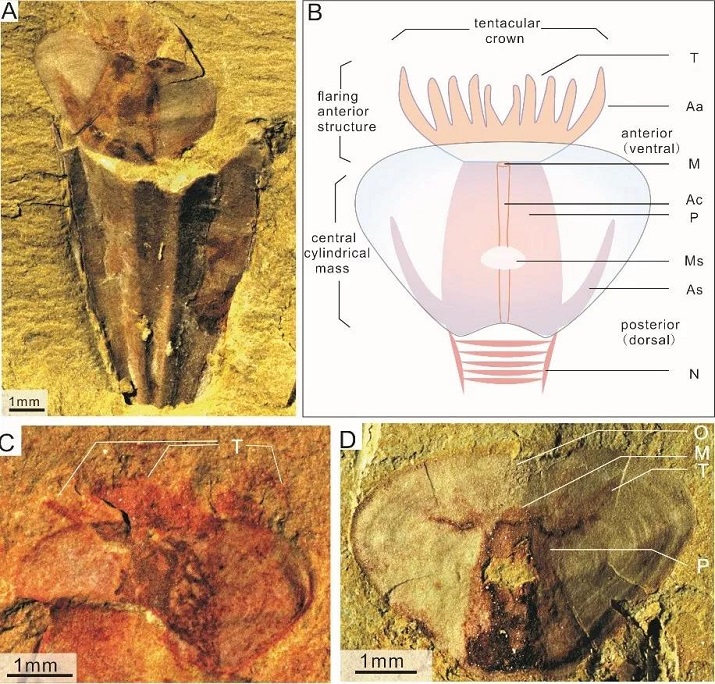

西北大学早期生命与环境创新研究团队发现澄江化石库(寒武系第3阶)中直管螺类化石Triplicatella(三槽螺)保存有扇状排列的触手结构(Tentacles)。在对比研究大量化石后,团队发现其触手状的取食器官在口盖腹部边缘内外可以自由伸缩。基于对三槽螺口盖处保存的肌肉的研究,团队首次重建了直管螺类除消化系统之外的壳体内部组织形态,丰富了直管螺类化石的内部解剖信息。

该成果填补了直管螺类化石的口部解剖学空白,为争论近200年软舌螺化石的系统分析增添了新的关键软体化石证据。

研究通过功能形态分析,提出了直管螺(Orthothecids)以触手状结构营沉积取食,表明了软舌螺从无附肢的直管螺逐步向具有附肢的软舌螺(Hyolithids)演化的演化过程,从而更好适应海洋底栖生活。

澄江化石库中三槽螺Triplicatella自由伸缩的扇状触手取食结构

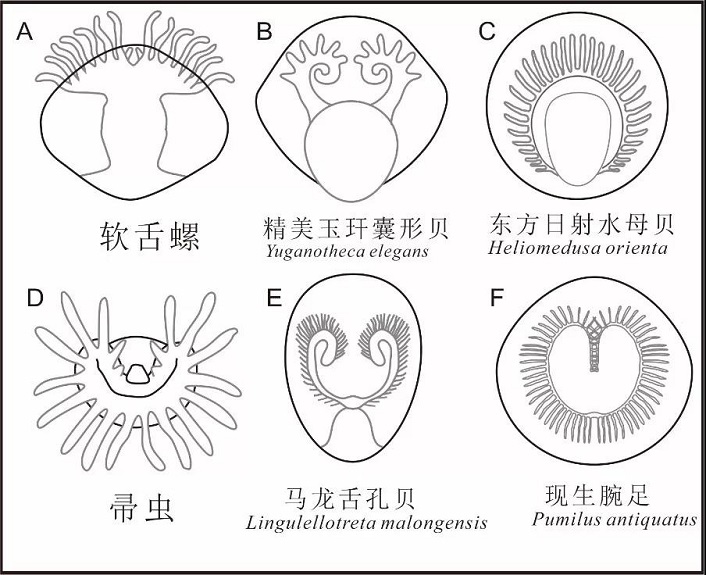

对软舌螺与触手冠动物(腕足动物和帚虫)的功能形态对比研究,团队发现软舌螺的触手状结构与触手冠动物(Lophophorata)的纤毛环(lophophore)功能不同,并非同源。

1

软舌螺的触手状结构在形态上并不“围绕”口分布,不符合触手冠动物的纤毛环(lophophore)定义

2

功能上软舌螺的触手状取食器官可前后伸缩,生活中触手取食结构面向海底,而非通过触手自由弯曲,激打水流滤食

3

软舌螺触手状取食结构与腕足动物(Glottidia)幼虫阶段的触手冠形态外形存在相似之处,但幼虫时期腕足动物(Glottidia)的触手冠主要功能用于游泳而并非滤食

软舌螺类触手与触手冠动物触手对比

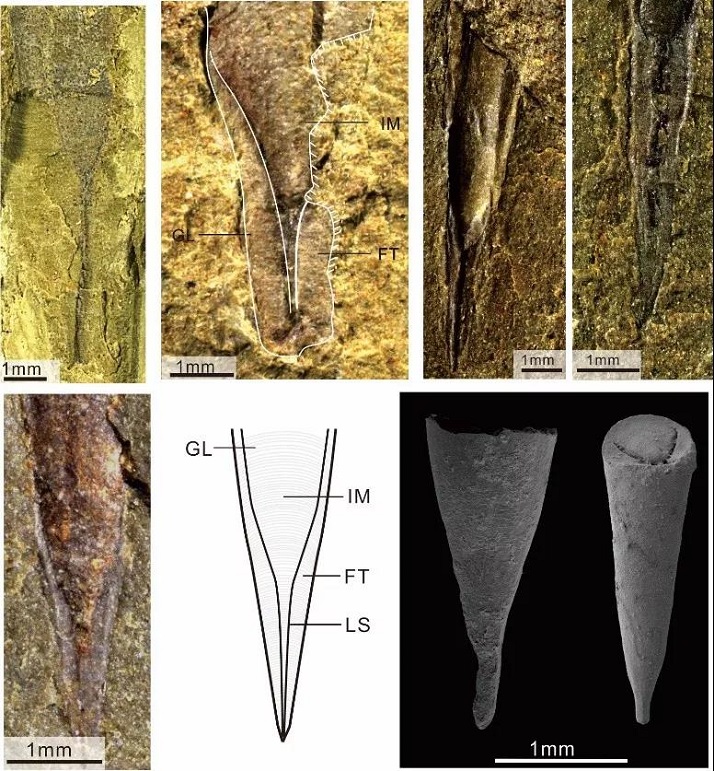

此外,西北大学早期生命与环境创新研究团队还观察了澄江生物群中的云南肉茎螺,发现其椎管始端结构中并不存在腕足动物肉茎状的附着结构。所谓“肉茎”实属椎管壳体残留的部分碎片或残痕。对比不同岩相和化石库标本,团队揭示了软舌螺壳体末端保存的差异性,修正了国内外学者关于直管螺类化石“肉茎”的解释。

软舌螺所谓“肉茎”结构实为椎壳顶端尖缩壳体的部分碎片或残痕

《国家科学评论》(National Science Review,NSR)是由中国科学院主管、科学出版社主办的一份综合性英文学术期刊,旨在以多种形式全面反映国内外重大研究进展,尤其是重点报道中国具有代表性的科学研究进展,成为世界了解中国前沿科技突破和重要活动的高端平台。NSR创刊于2014年,已被SCI、 EI、 Scopus、CSCD等数据库收录。基于科睿唯安2019年度发布的期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR),NSR 的最新影响因子为13.222,在SCI收录的69种全球综合性学术期刊中排名第3位。

素材来源/ 地质学系

《中国科学》杂志社 《人民日报(海外版)》

编辑/ 魏梦鸽 责编/ 李琛

注:本文转自西北大学微信公众号,见文末“阅读原文”,标题新拟。

更多关于西北大学早期生命与环境创新研究团队的研究成果看这里!

《寒武大爆发时的人类远祖》获第四届中国出版政府奖提名奖

2015-2016年度“出版界图书馆界全民阅读好书榜(50种)重点推荐图书”

《寒武大爆发时的人类远祖》将舒德干院士及其团队成员关于寒武大爆发时期人类远祖起源的最新研究成果浓缩成36篇论文结集出版,为相关专业的学者和学生提供了宝贵的文献资料。

自20世纪90年代末期以来,古生物学家舒德干教授团队发现了被誉为“天下第一鱼”的昆明鱼和海口鱼,并对这一原始脊椎动物的脊椎、头、眼、口及鳃裂、肌节等形态特征进行了系统的研究。此后,他们又相继发现了“云南虫”“华夏鳗”“西大动物”“海口虫”“长江海鞘”“春光虫”等奇特动物化石和灭绝动物类群“古虫动物门”,提出了脊椎动物起源新假说,并先后在国际权威学术期刊《自然》和《科学》上发表了11篇学术论文,在国际同类研究中成果迭出、独树一帜,产生了广泛影响。他们令世界瞩目的系列性科学发现,使一些生物进化史上里程碑式的物种得以用“华夏鳗”“长江海鞘”等来命名,以记载中国学者在科学史上的重大贡献,作为标志性成果载入了早期生命演化史册。舒德干院士及其团队成员的研究不仅大大弥补了自达尔文以来关于早期生物进化序列的化石生物缺环,而且从理论与实际结合上圆满解释了由量变到质变、渐变与突变交替发生的进化历程,并基此提出超越达尔文渐变论的“三幕式寒武纪大爆发依次构建三个动物亚界”的科学猜想,是对生物进化论的重要补充和发展,具有全新的生命科学意义,已为国际学术界所公认。其系列性成果先后获得国家自然科学奖一等奖和二等奖。(《国家科学评论》 )

来源:西北大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订