|

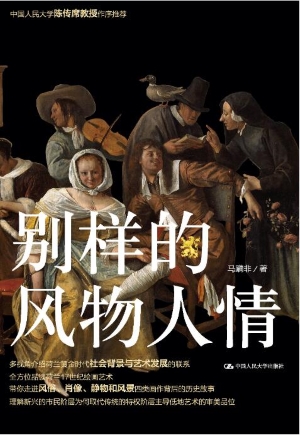

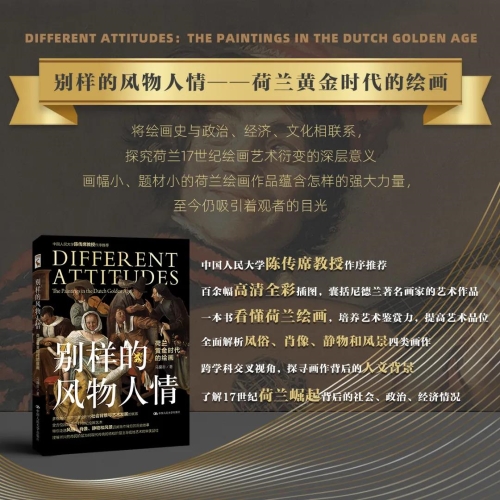

中国人民大学出版社《别样的风物人情:荷兰黄金时代的绘画》(订购)

17世纪的荷兰,在八十年战争中赢得国家的独立,一跃成为欧陆强国。与处于上升期的国家一样,这一时期荷兰绘画也达到了前所未有的艺术高度,不仅风格独特、技法创新,而且在题材上也得到进一步拓展。

这些画作恰恰体现了荷兰人凭之以从西班牙独立、崛起于海上贸易的品质,新崛起的市民阶层独特的品位与生活情趣蕴含其间,也是彼时低地国家社会百态的缩影。

《别样的风物人情:荷兰黄金时代的绘画》一书,从这段时代的绘画,介绍了17世纪荷兰政治、社会、经济、文化的全面发展。本书让我们徜徉于绘画作品的同时,亦能够一窥荷兰17世纪的风采。

本文将为您介绍:

17世纪的低地之国

荷兰绘画的黄金时代

别样的风物人情

17世纪的低地之国

荷兰建国于17世纪,与其他国家不太相同的是,荷兰的国家独立与富国强民是同步完成的。

能够创造出这样的奇迹,原因很复杂。其中有民族特质,有荷兰资产阶级新思想的影响,这个新国家的社会结构和全新的治国理念也发挥了作用。

荷兰地处低地,恶劣的地理环境造就了荷兰人勤劳坚韧、理性严谨的性格,自古罗马入侵起直至16世纪,这块弹丸之地先后被法兰克王国、查理曼帝国、神圣罗马帝国和西班牙王国所统治,长期的压榨和奴役最终激发出荷兰人独立建国的强大意志,于是他们发起了一场独立战争,这场独立战争从1568年到1648年,整整打了八十年,旷日持久,激烈艰苦,但丝毫没有动摇以荷兰省为代表的尼德兰北方七省脱离西班牙统治的坚定决心。

因为西班牙是天主教国家,想要摆脱西班牙,在宗教信仰上也要与天主教彻底决裂,因此,荷兰独立战争又与此时欧洲如火如荼的宗教改革运动裹挟在一起。

此时马丁·路德(Martin Luther,1483年—1546年)领导的路德宗在德国、加尔文领导的加尔文教在瑞士日内瓦先后取得了胜利,但路德宗虽为新教,却始终与天主教、封建贵族势力割舍不断,不像加尔文教那样坚定地站在广大民众的一边。

此外,路德宗因为很多观念上的局限,始终囿于德意志地区,外传并不顺利,而加尔文教从日内瓦,经法国,直至英格兰,薪火相传。荷兰就在这股宗教改革的浪潮中,高擎加尔文教的旗帜,以“弹丸小国”对抗强大的天主教国家——西班牙。

荷兰绘画的黄金时代

独立后的荷兰共和国是欧洲第一个资本主义国家,社会结构主体是资产阶级,也就是占大多数的市民阶层,他们既不是贵族也不是僧侣,而是公务员、工匠、生意人、军人、教师等普通人。

他们坚守“天职观”,劳动、工作和任何职业都有尊严,每个人都会有“工作成圣”的使命感;荷兰人更具有“人文主义”精神,重视人的生活,提出“世俗生活圣化”观点,将大众的世俗生活从天主教“禁欲”的阴霾下解放出来,健康上进、积极乐观是他们推崇的生活态度。

荷兰人信守“创造财富,造福社会”的商业伦理观,再一次将“创造财富”与“成圣”结合在一起,于是,就在荷兰军舰与西班牙军舰激战的硝烟中,荷兰海外殖民的商船也已经启航,荷兰人从来没有因为战争停止过挣钱的脚步。这些观念深植于荷兰人的头脑中,共同建构了17世纪荷兰的政治、经济和文化、艺术建设。

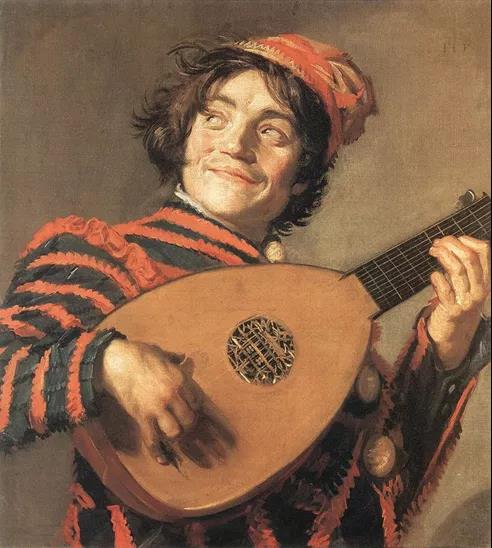

17世纪的荷兰,市民阶层成为这个新国家真正的主人,这种自我意识和自豪感的产生给予他们表现个人生活风貌的冲动。

因此,普通人的音容笑貌、个人生活、市井民情、风物景致等生活百态都淋漓尽致地展示在绘画作品中,题材如此丰富,可以说前所未有。

本书将17世纪荷兰的宗教画(Religious Painting)、风俗画(Genre Painting)、肖像画(Portrait Painting)、静物画(Still life Painting)和风景画(Landscape Painting)置于欧洲绘画史及荷兰政治、经济与文化的背景下,探究其衍变的深层意义。

别样的风物人情

《别样的风物人情:荷兰黄金时代的绘画》一书聚焦荷兰17世纪绘画题材的衍变,将之置于荷兰政治、社会、经济、文化全面发展的大背景下,通过对文献资料与百余幅艺术作品的深入分析,分别考察荷兰风俗画、肖像画、静物画及风景画在题材上的继承和发展,探究其衍变的深层原因及意义。

中国人民大学出版社为您推荐《别样的风物人情:荷兰黄金时代的绘画》。一同徜徉于绘画作品,一窥荷兰17世纪的风采。

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订