|

《巴风渝韵话古今》(订购)

重庆是一座地域特征极为鲜明的城市,因而在历史上产生了诸多独特的城市别名。不过对于土生土长的重庆人来说,喜欢的故乡称呼还是“山城”或者“雾都”。就是这个“雾都”的美名,于2017年又大大地火了一把。爱奇艺网站举办了中国首档Hip Hop大型选秀节目《中国有嘻哈》,一个叫GAI爷的重庆崽儿在表演中扯起喉咙劲爆爆喊了一嗓子“勒(这)是雾都”,这句Rapper唱词便迅速蹿红。一时间,四面八方、南腔北调的人都在扯着喉咙大吼“勒(这)是雾都”!

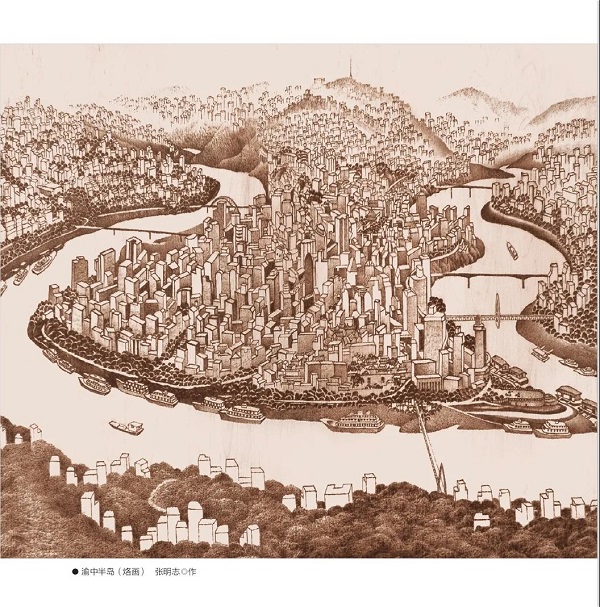

历史上的重庆,主要指母城渝中半岛。这是一座地处四川盆地东南缘的山城兼江城,半岛两江夹峙,水气十分充沛,而四围群山环抱,静风频率大,又致使蒸发的江水不易扩散,潮湿空气常处于饱和状态,常常凝结成雾。正因为重庆多雾,方才赢得了“雾重庆”“雾都”之美誉。

考察史料文献可见,元代以前留存的巴渝地方文献资料零星而分散。以重庆主城为核心编修并流传下来的七部地方志全是明代以后的,即明成化《重庆府志》(残本)、明万历《重庆府志》(残本)、清道光《重庆府志》、清乾隆《巴县志》、清同治《巴县志》、清光绪《巴县乡土志》和民国《巴县志》。即便元以后,巴渝地区乃至整个四川盆地也依旧很不宁静,元末、明末接踵发生了两次严重的兵燹战乱和大规模的移民运动,使得明清以降留存的巴渝文献资料也同样极为有限。巴县知县王尔鉴于清乾隆十六年(1751年) 开始纂修《巴县志》时就感到颇为吃力,他曾在“县志序”中感慨:“巴渝郡县百余年无《志》。”可是王尔鉴也不会料到,从他于清乾隆二十五年(1760年)修成“王志”,到清同治六年(1867年) 再次修《巴县志》,这中间居然又空白了107年。

如此之巴渝历史记载,自然难免会让人“看不清”, 会让人感觉“巴渝无文化”了。但是,历史资料被湮没、被遗忘,却并不等于“没有历史”或者“历史灭亡”。我们需要做的,恰恰是拨开历史的迷雾,去重新探寻、梳理,还巴渝历史文化一个清晰的面貌。

解读巴渝文化的一个重要内容,是解读重庆这座城市的历史文化。那么城市文化又是什么呢?简要地概括,就是人类进化到城市生活阶段的产物,是人类在城市中创造的物质和精神财富的总和,是城市的人格化表现,是人类城市生活的空间化表述。

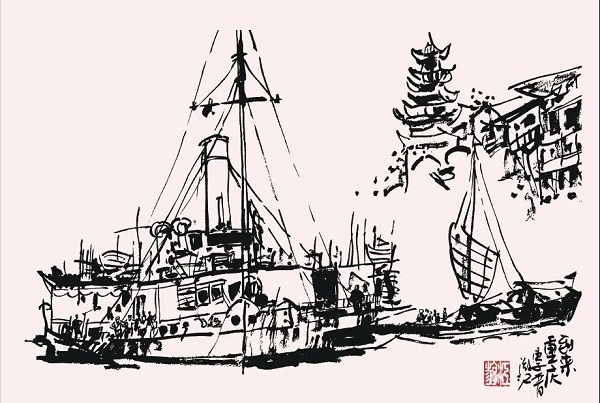

(绘画 游江)

文化,是城市的灵魂。作为人类生活的聚落形态,是地域赋予了城市文化的基本底色,形成城市文化的原初积淀,恰如俗语所云:“一方水土养一方人,一方人创造一方文化。”亦即“江南佳丽地,金陵帝王都”之义。具体说到重庆这座城市,我以为可以概括出这样三个最根本的文化形态来,就是山水文化、移民文化和码头文化——山水文化是其根,移民文化是其魂,码头文化是其形。

从某种意义上说,成功的城市都是有文化的城市。一旦城市文化物化为城市独具特色的文明,内化为一种催人奋发的城市精神,就会蝶变为一种无以估量的价值力量。城市文化建设甚至比城市的经济发展更加重要——经济可以复制,文化无法克隆。在我们这个文明古国里,古代名城可谓浩若烟海,但是经不住历史长河的逝水冲刷,或已沦为无足轻重的小地方,或连遗址也不复存在,历经数千年风雨沧桑而不衰落的城市真是屈指可数,而重庆恰恰就属于这凤毛麟角,至今仍是大城市。仅凭这一点即可以毫无愧色地说,重庆城市文化非但不是“没有”,反倒是源远流长,博大精深,瑰丽多姿。重庆城市历史文化的溯源、探寻、梳理、重构,乃是一件时不我待的事,是一个赖以助推重庆可持续发展的重要问题。

文化是有生命的。纵观绵延数千年的巴渝族群演绎史与重庆城市发展史,不管是依山傍水的吊脚楼,遍布巴渝各地的制盐场,还是大足石刻、钓鱼城,抑或李杜等文人吟咏巴山渝水的诗篇,战时“陪都”,直至今日构建的独步天下的“桥都”,处处透露着巴渝基因世代承袭的痕迹。

可喜的是,近几十年来一些有识之士已经开始着手整理、编纂巴渝历史,探究巴渝文化及重庆城市文化,笼罩于过往的迷雾亦将随之一点点散去。同时,普及巴渝文化的另一条腿也得迈开。目前,大众急需一种易读易懂、且善且美、亦雅亦俗的巴渝文化读物。巴渝文化研究终究得从象牙塔里走出来。

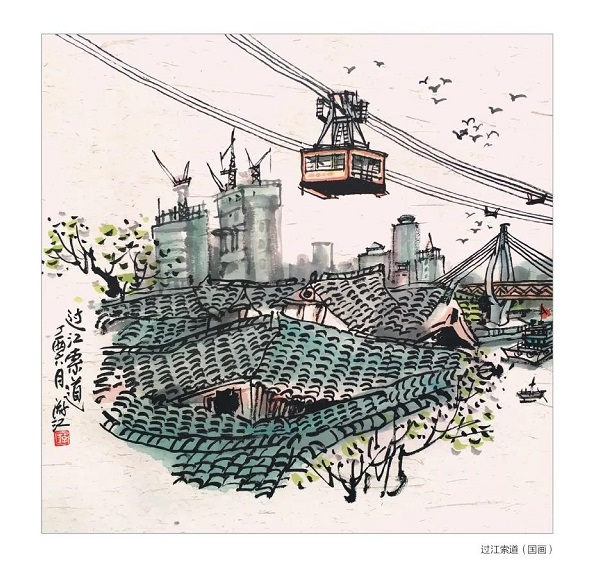

(绘画 游江)

我出生在重庆,自幼在爬坡上坎儿中生活,在长江、嘉陵江中击水嬉戏,在大街小巷充满历史韵味的街名前品玩,故乡之恋早已变成一种浓得化不开的情结,对巴渝文化有一种挥之不去的兴趣。于是,这些年在阅读相关文字之际,便时断时续地写下了一些关于巴渝文化的札记;经过一段时间的耙梳、整理、归纳、品析,便集成了一篇篇的随笔。这些散淡轻灵的文字,不是学术论文,亦非教科书,只是草根式的闲聊,有一些历史知识,也有一些文学趣味。我关注历史,更关注文化,试图以另辟蹊径的新鲜视角,以读、品、悟的方式,去探寻云遮雾绕的文化点滴遗踪。子曰:“下学而上达,知我者其天乎!”此或可权充作一部巴渝文化通俗事典,与“正经文章”共收互补之功,亦未可知。唯愿读者诸君在闲暇轻松的阅读中能有一二得。

本文摘自西南师范大学出版社《巴风渝韵话古今》序 (订购)

来源:西南师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订