|

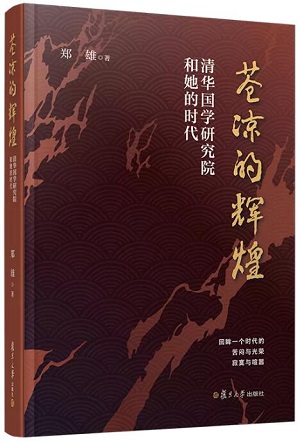

《苍凉的辉煌:清华国学研究院和她的时代》(订购)

郑雄 著

精装 定价:58元

ISBN:9787309155198

2021年7月 复旦大学出版社

1

1925年成立的国学研究院,跟清华从一所留美预备学校向真正的大学过渡分不开。

清华的历史脉络大略是:游美肄业馆—清华学堂—清华学校—清华大学。国学研究院的故事,发生在清华学校时期——那时候的清华,还不是大学,类似于现在的出国留学培训机构,只不过,它是官方直接管理的,花的钱是美国退还的庚子赔款。

似乎有点复杂,其实可以总结得很简单:清华改成大学(下文简称“改大”)之前,相当于中学,学生毕业后,要到美国上大学;改大后,学生才是大学生——当然也可以出国留学,但那是以大学毕业生的身份;国学研究院培养的学生,不是大学生,也不是中学生,而是相当于现在的硕士研究生。

清华改大,一开始是因为钱的问题。

这并不是说,改大之后,学生不用送出国上大学,就可以把钱省下来;否则,清华钱就不够花了。完全不是这么回事儿。

清华是一所特殊的学校,一向以钱多著名。

举个例子。北洋政府掌权后,天下动荡,政府大员走马灯一样换得勤,财政又吃紧,别说教育经费,就是机关、军队也常常揭不开锅。顾维钧主政财政部时,竟然搞到了军人登门索饷、学校派代表到衙门索薪的地步,弄得顾维钧狼狈不堪。

相比之下,清华不归教育部管,而是归外交部管,钱不是中国政府拨付,而是来自美国的庚款退款,所以,有保障得多。

当年的美国外交官柔克义深谙中国社会潜规则,唯恐退款被挪作他用,所以,设置了种种复杂的程序,逼着清廷官员按规矩来。这些钱,中国先赔付美国,美国再退给中国的外务部(外交部)而非财政部,由外务部把钱直接给清华,不再进入中国的国库,因此就避免了管理国库的那帮官老爷上下其手。这一程序,北洋政府继承了下来,所以,清华根本不发愁钱的问题。

就拿1917年来说吧,堂堂的北京大学,学生数量是清华的两倍,而清华学校的经费预算竟然是北大的四倍。1918年,北京大学扩招,学生数量急剧增加,人数将近清华的四倍,但清华的预算仍然是后者的近两倍。要知道,此时的北京大学,蔡元培当校长,英才云集,万众瞩目,是中国第一名校,其经费总预算居中国大学之首。

话又说回来,正是因为清华钱多,校长一职也就被视为肥缺,一直不乏惦记这个位置的人。这也为后来清华园里的种种风波埋下了伏笔。

然而,人无远虑必有近忧,清华人也一样。对他们来说,此时,钱的问题,可以归结为两个问题:

一是钱怎么花更合算。清华作为一所留美预备学校,培养的学生是要到美国上大学的。那么,国内几年,美国几年,费用加起来,不是一笔小钱,而培养的学生依旧是大学生。如果改成大学,直接从国内招中学程度的学生,培养成大学生,就省下一大笔在国外上大学的费用。就算是大学毕业还出国,那出去上的也是研究生,学业水平不就提高了吗?

二是退款结束后,清华怎么办。《辛丑条约》说得很清楚,战争赔款分39年还清。算下来,美国人的退款应该是到1940年结束。学校建立在专款专用上。有这笔钱,日子当然会很好过。问题是,退款结束了,钱从哪里来?清华还作为一所留美预备学校办下去吗?美国人退完钱了,中国政府会怎么对待这所学校?就听任学校随着经费缩减,自生自灭,或者干脆关门了之?

想一想都不寒而栗。有眼光的清华人当然不会坐等。

1914年1月,胡适在美国发表了《非留学篇》一文。“非”者,“以为非”也。胡适在这篇洋洋万言的文章里,流露出了对留学问题的焦虑。在他看来,留学固然有必要、很重要,但其实是国家文明再造过程中的一种过渡,是一块“敲门砖”而已。留学是不得已的行为——毕竟,当时的中国,“文化中滞,科学不进”。短期内,只能派留学生出去,学得知识和技能。他们回来后,像种子一样在中国的大地上生根、开花、结果,在广袤的国土上播撒新文明的气息。但是,长远来说,只有“振兴国内高等教育”,才能为“万世久远之图”。也就是说,中国国内多办、办好大学才是解决问题的根本之道,让中国自己的大学成为研究学问的阵地、传播知识的中心,才能让后来者不必留学,不出国门便能够学到安身立命、造福家国的真本事。

此时,离胡适回到中国、更深地介入新文化运动,还有三年时间。迢迢万里,大洋阻隔,没有妨碍他对母国问题的思考。不管多少人把公派留学看得多么体面、风光,“既得利益者”胡适,还是尖锐地指出了问题。

身处其中,胡适自然有与众不同的切身感受吧。而作为后来开一代风气的学界领袖,他的见识,即便在今天看来,也仍然能够给我们启发。

十年之后的1924年,执掌清华学校的曹云祥校长要把清华改大一事提速。他郑重其事地发函,征求一些知名人士的意见,并诚恳地邀请他们担任大学筹备顾问。胡适正是被咨询者之一。

人间事,常常如逆水行舟,不进则退。清华如果“趁此时机,渐求扩充”,把一所不中不西、不伦不类的临时性学校改成国立大学,短期来看,可以用更少的钱办更好的事;长期来看,作为大学,它将成为当时中国新成立的众多大学中的一所,不仅有庚款退款的支持,还将有清华校友的捐助、政府财政的供给,它就可以稳稳地扎下根基,慢慢地成长、抽枝,年复一年地开花、结果。这样的设计,岂不是百年大计?

想一想都让人激动。

2

说起来,传统中国是没有大学一说的。孩子发蒙就在私塾,拜个孔乙己那样的老师,从“之乎者也”开始学,然后是读四书五经,学着写诗作赋,也就成个半吊子文人。如果再学写策论八股文,那就可以考虑参加科举考试了。如果要上高级一点的学校,可以考虑到书院。书院里,往往由一个有名的老师主持,主要由他来指导学生。这样的书院,古代有著名的嵩阳书院、白鹿洞书院、岳麓书院等;近代康有为的万木草堂也沾点边,可以算得上书院,梁启超在那里当过学生。但书院一来纯粹是民间行为,老师自己筹钱来办,学生按时交钱,很少有政府财政支持;二来书院开什么课、读什么书,并没有一套完整的规范,也基本没有成体系的安排,一切全看老师的兴趣和专长。

中国真正意义上的大学,大略肇始于洋务运动时期。那时,两次鸦片战争的败局,让中国人痛感懂外文、知洋务、了解现代科技的人才太少了。说是“师夷长技以制夷”,你先得知道“夷”之“长技”是怎么回事儿吧。那么,外国人的学校里教什么、怎么教,就成为中国人学习的榜样。北京大学的前身、1862年成立的京师同文馆,不是曾经雇了个洋人丁韪良当总教习吗?从那时算起,到1925年,半个多世纪过去,中国的公立和私立大学已经47所了。北京大学自不必说,圣约翰大学、北洋大学、交通大学纷纷延揽天下才俊,毕业的学生有不少人在学校时就崭露头角,后来成为影响一个时代的人物。而条件那么好的清华,还是一所留美培训学校,该有多尴尬。

1925年,清华学校已经办了十几年,培养了几百名学生,学成回国的很多,有出息的大有人在,很多人都可以来清华教书。再加上清华学校美国老师本来就多,硕士、博士一抓一大把,改大后师资也不成问题。

实际上,早在1916、1920年,清华学校的两任校长周诒春、张煜全就上书外交部,把他们心中对清华未来的设想简单进行了汇报。他们头脑中的清华,完全就是一所大学了。他们希望,少招程度低的学生,多招程度高的学生,慢慢削减留学名额;在清华内部,设立大学意义上的系、科,自己培养出大学毕业生。清华学生可以出国,可以留洋,但此时,学生的内心,已经是中国文化本位。他们程度也高,出国后不必经历较长时间的适应,很快就可以投入到更高程度的学业中。

可以发现,周诒春等人规划中的清华,实际上和今天的清华、和中国今天的大学体制是一致的。

外交部给了清华学校肯定的批复。

清华的改大之事,从此就算提上议事日程了。

3

正是在清华学校改大的过程中,国学研究院才慢慢浮出历史的地表。

要改成大学,就不能像以前那样,只教数理化和外语的基础知识,得有院、系设置,得有像样的研究机构。大学,是做高深学问的,不可能一蹴而就,很难一下子就把各个学科门类搞全,但基本的框架总得有吧。有了框架,具体的、细致的学问、学科才好往里填充,学生才有可能做出选择,才能够有针对性地请教授来。

清华人的基本考虑是,学校一分为三:留美旧制部、大学部、研究院。

留美旧制部保持清华学校以前的底子,学生仍然按照留美的思路来培养,中学程度的学生招来,培训完毕,合格的全部放洋上大学。在校生全部毕业之后,留美旧制部也就解散了。

大学部是新设机构,是学校将来最重要的部分,也可以说是主体,“纯以在国内造就今日需用之人材为目的,不为出洋游学之预备”。学生在这里完成大学课程,不用去美国就可以获得大学毕业文凭。

研究院的设立,体现出清华人眼光的高远。清华不允许自己办成一般般的、泯然于中国其他大学之中的学校,而是“希望成一造就中国领袖人才之试验学校”。所以,以研究高深学问为鹄的的研究院,是清华的精气神儿:请来高水平的教授,让他们指导最优秀的学生学习、做研究,变成学问家。研究院所造就的学术和人才,将来要成为学校实力和水平的象征。

望之愈高,思之弥远。有了这样的目标,清华人就一定会迈出攀越巍巍远山的第一步。这一次出发,步伐坚定,身影优美,以至于百年后的我们,仍然依稀可见那迷人的姿态。

对于研究院,清华人计划的是,慢慢来,根据学校的人力、财力、物力情况,根据教授们的专长,一个一个学科(当时称为“门”)地创建。

也就是说,此时考虑的,不仅仅是国学一“门”,还有很多种学科、很多“门”。只不过,研究院内并未有其他学科真正设置,自始至终只有国学一门。所以,后人提起来时,就笼统地称为“清华国学研究院”了。

这一年,是1924年。

4

一向以亲美、新潮、时髦闻名的清华学校,改大的过程中,为什么偏偏要设立似乎散发着“陈腐”气息的国学门呢?

要知道,此时民国成立已经十三年;距《新青年》杂志号召人们“打倒孔家店”已经十年;距陈独秀呼喊“德先生”“赛先生”,距五四运动爆发已经六年;中国共产党成立已逾四年。

此时的中国,正有无数种政治的、社会的、学术的、文化的思想与流派,在古老的大地上激荡。和着欧风美雨的伴奏,它们发出了高亢的声音。现代、新潮、奔流、革命、进化……一个个代表着进取、创新的词语,让中国人的头脑经受着前所未有的涤荡。

后人所称的国学研究院也好,国学门也罢,此时此刻,显得和“历史的大势”背道而驰。

其实,看似吊诡的历史,自有其内在的逻辑。

当清华人醉心于改大的擘画时,中国的北方,一场“整理国故”的风潮悄然兴起,短短几年内,便蔓延到更为广袤的国土上。

胡适、鲁迅、陈独秀、郭沫若、钱玄同、傅斯年、梁漱溟……几乎都或多或少地对这个问题发表过看法,或极力提倡或全力反对,或谈建设或倡中庸,或公开或私下,或高声或低语。

一个时代最为睿智的头脑,齐齐聚焦于同一个问题,不可能没有原因,也不可能不引发各方关注。

当清华的改大和整理国故运动相遇,国学研究院便应时而生了。

长期以来,由于意识形态因素的作用,人们往往把整理国故和五四后知识分子“向左转”、进入政治旋涡对比着看,视后者为历史进步,而对前者口诛笔伐。

特别是一说到整理国故,就会引用鲁迅在《青年必读书——应〈京报副刊〉的征求》一文中的话:我以为要少——或者竟不——看中国书,多看外国书。

少看中国书,其结果不过不能作文而已。但现在的青年最要紧的是“行”,不是“言”。只要是活人,不能作文算什么大不了的事。作为中国现代文化史上的巨人,鲁迅的话自然威力无比,往往三言两语便能起到盖棺定论的作用。从字面意思上,人们很容易得出这样的结论:对于国故,鲁迅是不屑一顾的;既然鲁迅不屑一顾,那么国故和整理国故都是可以不屑一顾的。

近百年后的21世纪初期,中国大地上再次兴起了国学热。一些地方铺排出了盛大的仪式,祭奠孔子,祭奠黄帝。各种各样的“讲坛”“讲堂”,号召人们重回传统。有人就打着普及国学的幌子捞了一堆票子,赚了一些眼球。懵懂的孩子穿上长袍马褂去读四书五经。连一向淡泊的老人季羡林先生,也发出了“21世纪是中国的世纪”的言论。恍然之间,“新国学运动”就要重新登场了。

两个世纪,两股潮流,乍一看有些相似,其背景是迥异的。

21世纪,不少人是把国学同中国崛起联系起来看的。21世纪是中国的世纪,中国一定会成为富强之国,那是因为中国有辉煌的历史、灿烂的文化。既然如此,为什么不把国学发扬光大呢?那么,学习国学,往大了说,是与时俱进,是要从历史出发,追赶未来的潮流;往小了说,是温饱问题解决之后,为生活增加趣味的一种手段。

但在当年,国学问题,已经上升到了事关民族生死存亡的高度。一批有民族自尊心的学者,发出了椎心泣血的嘶喊。在他们看来,国故原是中国的家业,而西方人却在研究方面远远走在前面。中国人不能认命,不能服输。

有一个著名的例子——

1900年,道士王圆箓发现了敦煌藏经洞。中国人视国宝为敝屣。短短几年间,英籍匈牙利人斯坦因和法国学者伯希和先后到达敦煌,取走文书数千卷。欧洲迅速发展出敦煌学,中国学者却集体失语,造成了“敦煌在中国,敦煌学在国外”的尴尬局面。

1922年,北京大学研究所国学门主任沈兼士草拟的《国学门建议书》,发出了这样的感叹:以中国古物典籍如此之宏富,国人竟不能发挥光大,于世界学术界中争一立脚地,此非极可痛心之事耶!

当年的新锐学者陈寅恪也说过,东邻日本关于中国历史的著作,已经不是国人所能赶得上的了,所以,许多中国学生到日本学习中国史。陈寅恪悲愤地发表议论说:国家可以灭亡,但不能没有历史。今天的中国,国家还在,却已经没有正统的国史了。我们的老祖先地下有知,该作何感想?他为此赋诗曰:群趋东邻受国史,神州士夫欲羞死。沈兼士和陈寅恪算是偏旧派的学问家。从他们的悲愤里,我们感受到了焦灼。他们眼里的国学,和一个民族的救亡图存密不可分:“国有学则虽亡而复兴,国无学则一亡而永亡。”

新派学人胡适,是新文化运动的胜利者,但他也提倡整理国故。他认为,中国有很多问题需要好好琢磨,要像尼采所说的那样“重估一切价值”,比如孔教、女子解放,比如教育改良、戏剧改良问题。怎么琢磨?怎么重估?他说了16个字:研究问题、输入学理、整理国故、再造文明。

胡适的观点很明确:整理国故,就是要知故求新。不护中国传统的短,也不要天真地认为,从国故中能找到“天经地义”,可以拿来安身立命。而是要捉妖、打鬼,化黑暗为光明,化玄妙为平常,化神圣为凡庸,要让国人明白,这些东西不过如此,使得青少年一心一意追求新知识和道德。

所以说,历史是丰富的。当年的整理国故,不是一两句话可以说清的,更不是复古、倒退、保守这几个词便能概括的。实际上,这件席卷当年知识界的大事儿,无论是一百年前还是现在,追捧也好,反对也罢,都说明一个问题:中国人,对传统文化和国家命运之间的关系,一直都在关心着。

5

胡适的看法,清华学校校长曹云祥深深认同。

曹云祥,字庆五,浙江嘉善人,1900年毕业于上海圣约翰大学,1907年考取公费留美资格后赴美,在耶鲁大学、哈佛大学分别拿到文学学士、商业管理学硕士学位。他在国外使馆工作过,1921年回国任外交部参事后,开始接触清华学校的工作。1924年4月,他出任清华学校代理校长。

今天,曹云祥的名字,知道的人并不很多。可能是因为他去职清华校长后,主要在一些民间团体工作,慢慢淡出了人们的视线。他去世得也早,1937年2月即早早撒手人寰。所以,在宏大的历史中,曹云祥是个被遮蔽的人物。

不过,依据现在可以得到的材料,分析曹云祥的履历和他在清华的作为,我们可以做出基本判断:他在国内上学、长大,又长期在国外学习、工作,属于那种有见识又有办事能力的人,即便在那人才辈出的时代,也是一位佼佼者。

1924年春天,曹云祥写了一本名为《西方文化与中国前途之关系》的小册子。这本小册子里,他讲了自己对清华国学研究院的思考。

曹云祥认为,当年的中国“群趋欧化,如醉如狂”,这是有必要警醒的。在他眼里,国门洞开之后,各种各样的“西学”汹涌而入,看起来光怪陆离、五彩斑斓,实则泥沙俱下、迷乱耳目。若不加选择,不问其与中国文化“是否龃龉不合”,就一揽子学过来,是要出大问题的:空有一个所谓“现代”“新潮”的外表,实则不能融入中国人的魂魄,凝不成新的精气神儿。如此“魂不附体”,多好的种子,种到中国的土地上,也结不出好果子来。所以,清华要开办研究院,重寻学魂,重铸国魂,如此一来,“数十年来中西隔阂之病,新旧相訾之状,可以悉数捐除”。

我想,曹云祥的观点,假如是被讥为“选学妖孽,桐城谬种”的那拨人提出来,是要被群起而攻之的。问题是曹云祥是正牌的耶鲁、哈佛留学生,没有“保守派”“封建遗老”的包袱,反而可以坦然表达。他说了就说了,说出来的是一个“问题”,没有人上升到“主义”的高度来批评他——当年,对“问题”的讨论,往往是以“主义”的阵营来画线的。

曹氏之有此看法,应该跟他留学的经历有关。早在1914年,曹云祥就在当时著名的《东方杂志》上发表了《留美学生曹云祥致某君书》,文中很是感叹了一番海外留学之观感:人到海外后,往往会经历四个阶段——

一是艳羡时期:人家有足球、汽车、钢铁大王、精密仪器,中国人哪一项都没见过,怎么不惊叹呢?

二是失望时期:时间长了,扑面而来的东西看习惯了,就会发现美国那华丽的皮袍下面藏着的虱子。也有那么多野蛮之人,招摇之徒,跟国内无两样。

三是愉快时期:既然看到了美国也有那么多的不好,回过头来想想国内,发现竟然也有那么多的好。结果,“爱国之情既深,忧国之词多有”,心里反而乌云尽扫,艳阳高照了。

四是明达时期:看多了,看开了,心胸就开阔了,知道母邦固有不好,也不是什么都不值一提,西方国家固然令人羡慕,但也并非连月亮都比中国的圆。留学生们开始从看热闹转向看门道。他们暗下决心,要把看到的、学到的东西牢记于心,以备日后归国,派上用场。此时,血气方刚的留学生们,热诚、坚定,对于学问与人生有了清晰的规划。

什么样的规划呢?

为了一个梦想的国家而努力。

对于一百年前的曹云祥等人来说,从青春到暮年,他们始终都在思考,中国怎样在世界上争得一个位置,中国文化如何在世界文化中争得一个位置。

这是一百年来最重要的“中国问题”。

这个问题,折磨了无数中国知识分子一辈子。

这是一种宿命,也是中国知识分子几千年来的流风余韵。

6

起初,曹云祥希望胡适来当国学研究院的院长。

这个想法,一点也不奇怪。此时的胡适,虽然只有三十出头,但已经在北大做教授好几年。新学、旧学他都通,新派人物、旧派人物都接受他。他温和、通达,名重天下却低调儒雅,即便面对他反对的人和事,如果不触碰底线,他也会说“容忍比自由更重要”,得饶人处且饶人。曹云祥一定觉得,胡适的朋友遍天下,有强大的号召力,由他来当院长,请教授、招学生、排课表都是手到擒来的事情吧。

更重要的是,整理国故运动是当时的学术热点。而胡适,又在这个热点的中心地带,对整理国故十分在意。曹云祥向他请教清华改大事宜时,他一再说,中国办大学,国学是最主要的,而办研究院,亦当以国学为优先。

国学研究院院长,舍却胡适,还有谁?

但胡适却坚决地拒绝了。

不仅拒绝当院长,连研究院的导师也不当。胡适说,不是第一流的学者,不配当研究院的导师,曹先生你还是去请梁任公、王静安、章太炎三位先生来。有他们坐镇,研究院才能办好。

后人往往以为,胡适太谦虚。所谓研究院院长,不就是现在的研究生院院长;所谓指导国学研究的导师,不就是古典文学专业的硕士生导师吗?有点办事能力,再有个副教授职称不就够了嘛。

我觉得,与其说胡适在自谦,不如说他有自知之明。

胡适是靠鼓吹新文学起家的,来北大当教授,本钱主要是发表在《新青年》杂志上的几篇文章。那些文章,很多都是在美国的时候写的,往《新青年》投稿,陈独秀很喜欢,引为知己。陈独秀被蔡元培聘为文科学长后,邀请胡适回国来北大,很大程度上是因为两个人看法一致,可以互相帮衬,也是对新文学阵营的一种壮大。但胡适的那些文章,其实主要是文化时评,属于新闻类作品,不需要很深的学术功底,不需要演绎、归纳、层层推进,用学问家的眼光得出严谨的结论。用专业的眼光来看,那是没有说服力的。就像现在的中国,大学里,写几篇随笔、时评、杂感是不能计算成科研工作量的。自然,这些文章和一些所谓论文相比,哪些更有用,哪些更有价值,是另一回事。这是由一个时代的学术体制所决定的。

所以,此时,北京大学哲学系教授胡适,并不像后人想象的,学术上那么自信。作为学界新星的他,深知自己处在聚光灯下、风口浪尖中,不能不战战兢兢、如履薄冰。他人在大学,自然就要考虑大学里的学术环境,也不能不以学术的眼光来看待自己和别人。

有一个流传很广的故事——

胡适初到北大,教学任务是接替陈汉章来讲中国哲学史。陈汉章是当年北大最有声望的旧派学者之一,和大名鼎鼎的刘师培、黄侃齐名。而刘、黄,正是旧学泰斗章太炎的门生。

胡适讲中国哲学史,自然跟陈汉章不同,学生们看他这么年轻,又是个鼓吹白话文的教授,有点看他不起,就悄悄议论他。再听,发现他讲课,竟然不像老先生们从三皇五帝开始,而是从《诗经》开始讲,就更加困惑。有人说,胡适的学问,比陈汉章差远了,根本没资格站在北大的讲台上;有人则认为,胡适读书当然没有以“两脚书橱”著称的陈汉章多,但他讲课有新意,非陈汉章所能比。学生们找傅斯年来商量。傅斯年做足功课,专门来听胡适的课。课堂上,他频频向胡适发难。傅斯年向以爱学习、做人狂狷而著称,他天不怕地不怕,提出来的问题不是轻易可以应付的。两人一过手,搞得年轻的胡适出了一身冷汗。但这样的问答,也让傅斯年对胡适起了佩服之心。几堂课之后,傅斯年告诉同学们说,胡先生书读得不多,但他走的路子是对的,我们不能闹。后来,回忆起早年岁月,胡适曾感慨地说:那时候,我这个二十几岁的留学生,在北京大学教书,面对着一班思想成熟的学生,没有引起风波;过了十几年以后,才晓得是孟真(傅斯年字孟真)。暗地里做了我的保护人。

从胡适的话中,我们可以感受到他当年的处境,也可以清楚地了解他真实的学术地位。在北大,年轻的胡适俨然已是新派学者的领袖人物,但他年轻,做学问时间短,学术上没太多积累。这也是新派学者共同的问题:虽然他们说的都很动听,很有道理,“路子是对的”;但做学问,可是冰冻三尺,非一日之寒,罗马不是一天建成的,新的学术体系,不是靠某人振臂一呼就能搭建成功的。

今天,毕竟接续着昨天,而到了明天,今天也必将成为昨天。

旧学新知,岂是一刀可以两断的?

对国学做高深的研究,还要倚重那些扎根在中国的大地上,目光深邃,日夜皓首穷经、孜孜以求的学问家。

上文选自复旦大学出版社《苍凉的辉煌:清华国学研究院和她的时代》 (订购)

来源:复旦大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订