|

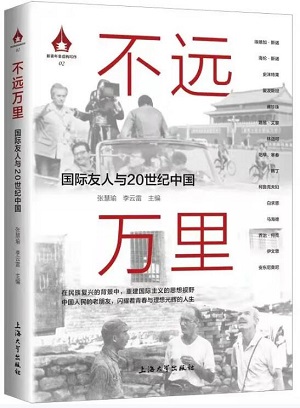

《不远万里:国际友人与20世纪中国》(订购)

张慧瑜 李云雷 主编

978-7-5671-4417-0

2022年1月出版

定价:55.00元

上海大学出版社

从新中国成立以来,有一批富有国际主义精神和关注着中国建设和发展的外国友人,他们不远万里,踏上了新中国的大地。他们的背景和行业各不相同,但都以自己独特的方式支持着新中国的革命建设事业,伊斯雷尔·爱泼斯坦(Israel Epstein,1915—2005)便是其中的一位。爱泼斯坦传奇的一生,与中国有着难舍难分的缘分,他同我国已故的国家名誉主席宋庆龄有着紧密的友谊,和许多同代的中国青年和新闻工作者保持着亦师亦友的关系。爱泼斯坦在中国的数十年,一直奋斗在新闻工作的前线,不断地为中国人民斗争。

爱泼斯坦曾在回忆自己的一生时谈到,他认为自己走了一条奇特的道路:那便是从国际主义到爱国主义的蜕变。有人评价认为爱泼斯坦这句话高度概括了他的一生。爱泼斯坦1915年出生于波兰华沙,父母为犹太人,原来居住在波兰。在机缘巧合下,爱泼斯坦两岁时跟随着父母从波兰来到了中国,并在中国度过了自己的童年和少年时期。在中国土地上成长起来的爱泼斯坦开始关注中国的新闻事业,并认识许多当时也参与了中国革命的友人,如斯诺等人。与友人的相识和不谋而合的想法,使爱泼斯坦更加坚定地走向了支持中国革命事业的道路。在战争前线,爱泼斯坦以他专业和独特的新闻视角,真实而深刻地报道了中国人民为解放而斗争的伟绩;在宋庆龄的领导下,爱泼斯坦加入了保卫中国同盟,开始从事中国的对外传播事业;在《新闻通讯》工作期间,爱泼斯坦为中国革命事业争取了广泛的国际人士支持;在新中国成立后,爱泼斯坦和宋庆龄一同创办了《中国建设》,期望通过一段段文字和一张张新中国的图片,给世界展现新中国崭新而富有活力的一面。

爱泼斯坦的足迹遍布了中国的大江南北,他用了一生的时间来了解中国、认识中国和理解中国。他悉心地研究中国的社会和历史,带着革命的热情参与到中国的革命事业和新闻事业中,并写下了数部对中国、对国际都产生深刻影响的著作。

初识宋庆龄

爱泼斯坦回忆自己的童年时说到,他从小生活在中国,在很小的时候,已经耳闻过宋庆龄的名字,当时的爱泼斯坦知道,她是中华民国临时大总统孙中山的夫人。1924年,爱泼斯坦10岁的时候,第一次在报纸上看到了宋庆龄,那是孙中山和孙夫人到达天津后拍摄的一张到访照片。不久之后,孙中山离世,他又在不同的杂志上看到了关于孙夫人的报道。爱泼斯坦从孙夫人的故事和几幅照片中,感受到了宋庆龄独特的人格魅力,让他记住了宋庆龄和孙中山先生的故事:如为寻求统一中国的道路,孙中山携孙夫人一同北上;孙中山逝世后,宋庆龄向国际社会宣告了孙中山的遗嘱;1927年,宋庆龄公开反对汪精卫和蒋介石背弃孙中山的行为。这一系列铿锵的伟迹,使爱泼斯坦认识到了宋庆龄独特的风采,也对她留下了深刻的印象。

第一次真正见到宋庆龄本人,是在1938年的广州。当时的爱泼斯坦是美国合众社的记者。在抗战全面爆发后南京沦陷,广州和武汉也随之受到了严重的威胁,当时的爱泼斯坦正在广州前线报道。爱泼斯坦每天看到日本人狂轰滥炸这座城市,但这里的人民并没有屈服。在这样的危急时刻,宋庆龄亲自来到了广州,加入了浩浩荡荡的游行队伍,并走在了队伍的前列。爱泼斯坦清晰地记得,那天是9月18日,七年前,是日本占领中国东北三省的日子。这一天成千上万的广州民众涌向街道,打着火把呼喊着口号,宋庆龄神态镇定地走在了游行队伍的最前端。正是这样的画面,给爱泼斯坦的心里留下了不可磨灭的印象。

随后,宋庆龄召集了爱泼斯坦等一批重要的中外人士,共同商量成立“保卫中国同盟”(以下简称“保盟”)广州分会。宋庆龄告诉爱泼斯坦,在此之前她没有见过他,但早在《中国呼声》《民主》等杂志上看过爱泼斯坦所写的文章,对他的视角、看法和观点有着基本的了解。不久后,广州沦陷了,爱泼斯坦被宋庆龄邀请到香港,积极参加“保盟”的中央委员会,负责编辑机关报《保盟通讯》。从此刻起,爱泼斯坦和中国的革命事业紧密地联系在了一起。

《保盟通讯》的负责人是俞鸿钧,曾担任国民政府上海市市长。因为是孙夫人推荐的人,爱泼斯坦应聘时,俞鸿钧对他还是很满意的,尤其是爱泼斯坦在广州时的新闻工作经历使他十分满意。随后不久,爱泼斯坦便担任了报纸编辑部的负责人。因为当时在“保盟”的工作基本上是尽义务,没有报酬,因此爱泼斯坦在香港同时找了另外一份差事——在《香港每日新闻》工作。爱泼斯坦灵活地运用两个刊物作为他的阵地,通过这两个渠道,发挥了香港与全世界联系的窗口作用,使香港成为一条重要的连接世界的通道。正是这一条通道,使得当时的中国获得了全世界反法西斯力量和海外华侨的支持,有力地推进了国共两党的统一战线和全国人民的抗日斗争。

每当回忆起和宋庆龄在香港一起共事的岁月,爱泼斯坦总是十分的兴奋和愉悦。他说宋庆龄是“保盟”的灵魂,她有着独特的工作原则和磁石般的个人魅力。当年“保盟”香港委员会的人数并不多,但整个机构充满着活力和朝气,宋庆龄当时只有45岁,每个人都把她当作慈母一般对待,其他成员普遍都在二三十岁,而当时的爱泼斯坦年纪最小,只有23岁。在宋庆龄的周围,团结着一批年纪不同但有着共同理想的志愿人群。

爱泼斯坦说,宋庆龄以非常民主的方式处理“保盟”组织里的同事关系。在日常工作中,她非常平易近人,不论什么工作,包括打包运输救济物资,都会和大家一起干。正是这样的组织氛围,使爱泼斯坦在当时的新闻工作上有很大的空间,对待不同的具体工作、选题和报道,宋庆龄都会先听大家的意见,在倾听完大家的意见后,她才会发表自己的看法。在宋庆龄主持的会议上,每一位成员都可以就自己的想法畅所欲言,在这个组织里,每个人的目标和想法都是高度一致的。

1939年到1940年间,在宋庆龄的领导下,“保盟”的工作有序地进行着,并迅速地发展起来,获得了国内外广泛的支持和赞助。“美国援华会”通过“保盟”进行捐款,通过“保盟”,中国与许多国外的援华组织建立起了紧密的联系。这些组织主要是由同情中国的外国人和身居海外的华人华侨组成的,这些心系中国的人们将捐款和救援物资从世界各地发往中国。爱泼斯坦曾亲眼看见同伴们募集的捐款和物资,被运送到“保盟”的办公室中,同时“保盟”里的各种宣传品也从办公室发往各地。每一笔捐款、每一项物资,不管数量多少、金额大小,宋庆龄都会亲自在收据上签名。

爱泼斯坦除了在“保盟”负责宣传工作,还为宋庆龄担任名誉主席的工合国际委员会编辑了一两本宣传小册子。正是在工合国际委员会工作的这段时间,爱泼斯坦的第一本著作《人民之战》问世。他在这本书中以他的视角,讲述了中国抗日战争头两年的真实情况。宋庆龄也曾高度赞赏这本书:“与其他外国人写的有关中国抗战的著作不同,因为它是一手获得的分析资料,并把目前的斗争和过去的历史和对未来的展望联系了起来。”在香港的这些年,爱泼斯坦每天都在“保盟”里从清晨工作到深夜,他丝毫不觉得疲惫,甚至还有时间参与到其他国际援华组织的宣传工作中。他说,在和宋庆龄共事的这段日子里,他觉得自己浑身有使不完的劲。

本文节选自上海大学出版社《不远万里:国际友人与20世纪中国》。

来源:上海大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订