|

《黄宝生语言学文集》(订购)

李宜蓬 黄大宏 编

西南大学出版社

内容简介

本书收入了黄宝生教授有关古代汉语研究的重要文章20余篇,包括《试论上古时期的“再”字义》《古汉语定语分置中心词前后例析》《古汉语中两动一宾的语法分析》《古汉语“所字结构”图示语法分析》《工具名词用作状语、动词谓语句探源》及《楚辞》章句分析、《史记》三家注分析、《郙阁颂》笺释等,既有一般性的语法研究,也有对具体文章的分析。这些文章虽成文较早,但其推论严谨,材料翔实,见解独到,对于古代汉语学习与研究,仍然具有很好的参考作用。除了古汉语语法的文章,文集还收入了作者有关训诂、诗律研究的文章两篇,陆宗达、肖璋两位大家的来信以及对其师陆宗达的缅怀之文,作者的教学之论。文集的最后,附录了作者的诗词多首。

黄宝生教授简介

黄宝生,男,汉族,中共党员,教授。1937年11月生于河北宝坻,1963年北京师范大学中文系古汉语专业研究生毕业,1964年被分配到汉中大学(陕西理工学院前身)中文系任教。中国训诂学会会员,中国历史文献学会会员,陕西语言学会理事。1988—1997年担任汉中师范学院中文系主任,1998—2001年任陕西理工学院教学督导室副主任。

主要研究方向:中国传统训诂学、古文字学。主要科研成果有《中学古文注释考释》(辽宁大学出版社1986年版),获陕西省教委优秀成果三等奖。参加编撰《新编标准高中文言文注释》(广西教育出版社1992年版)。发表论文20多篇,其中《试论上古时期的“再”字》与《古汉语定语分置中心词前后例析》两文被收录在中国社会科学院语言研究所编的《中国语言学论文索引》一书中。《史记》“三家注”词义、语法、考证、校勘系列论文发表后被汉中师范学院评为科研成果一等奖。传略辑入全国《高校古籍整理研究学者名录》《中国语言学人名大辞典》及《中国当代艺术界名人录》。

黄宝生教授《语言学文集》序言

王 宁

读了黄宝生教授的文集,见书如见其人,60年前共同学习的生活仿佛就在眼前。

1961年,文化部和教育部为了培养学有专长的高校文科教师,在全国启动了文科研究生培养计划。北京师范大学好几个专业列入招生简章。那年10月,我和王玉堂师兄都在工作3年后考入陆宗达教授主持的古汉语研究班,与我们同时入学的还有北师大1961届本科的6位毕业生,黄宝生是其中的一位。几十年没有过文科研究生制度,尤其不曾招收古代汉语专业研究生,居然都让我们赶上了,我们成了同门师兄弟,不能不说是天大的缘分。

研究生同学合影。前排左一为王宁先生,后排右二为黄宝生先生

古代汉语研究班的课程设计非常特别,本科4年我们从来没有这样学习过。我们点读段玉裁的《说文解字注》,一遍不过关,再点第二遍甚至第三遍。我们作《说文》大徐本系联,就是在大致读懂《说文解字》时,把《说文》甲条中与乙、丙、丁诸条有关的各种形、音、义材料,全部抄到乙、丙、丁诸条下,九千多条一一如此处理,毫无例外。我们填上古韵韵表,在不允许查任何工具书的情况下,先把《说文》的非形声字(包括象形、指事、会意)全部填入表格作字头,再把所从的形声字按照声符一个个系联到字头上,九千来个字一个也不能遗漏。我们读元典,老师一开始指定的书是刘宝楠的《论语正义》和焦循的《孟子正义》,要连注疏一起读。这两部书的注疏引证丰富,很多引书从未见过,很多人名、地名也闻所未闻,陌生的词义要翻《说文》,典故要查出处,考据和论辩必须理出头绪完全弄懂。之后,陆先生亲自带着我们读杜预注、孔颖达疏的《春秋》《左传》,萧璋先生带着读《毛诗笺》,刘盼遂先生带着读《四库总目提要》,俞敏先生带着读《马氏文通》。再以后,郑玄注《礼记》、李善注《昭明文选》……一部部压了下来。每部书老师们最多选几篇示范一下方法,文字学、音韵学、训诂学和文献学的理论通论也只讲一点概要,要我们在实际语言材料里去思考。我们这些在批判“厚古薄今”和炮轰“封资修”的大背景下读完本科的学生,从来没有下过这样的功夫,文言文语感没有形成,古代文化知识的积累单薄,语言文字理论都是碎片式的。这种章黄门内的传统训练大家几乎是从零开始。一年以后,我们深深体会到这种训练的独到之处。章黄门内的基本功训练可以概括为四个阶段:先扎根——熟练掌握第一手材料,初步形成语感;再建构——经过系联,从大量字词关系里把握整体系统;“得其法”——踩着前人的脚印把那些有效的方法重复一遍、体验一回;最后才是“明其理”——从已知的当然,通过思考知其所以然。经受了这种训练,大家有了不同程度脱胎换骨的感觉,越到后来越自觉、自如,重视第一手材料不事空谈的务实学风,从中国语言文字实际出发对“全盘西化”的抵御能力,不知不觉注入我们的心里,形成我们一众师兄弟共同的治学特点。

看到宝生的论文集,我觉得非常亲切,那种文风和学风我太熟悉了。每篇文章都从教学实际出发提出问题,平易而不雕饰;非常重视第一手材料,没有空论;熟练运用《说文》,讨论问题形音义并重;辞达而已,大方简朴,论据得当。那些论文并非鸿文巨作,却从中看到他在坚守师承。宝生在汉中一待就是几十年,我们毕业分别后见面次数寥寥,他的来信也很简练,但因为专业一致,我们的学生们交集是很多的。我们都知道他的教学非常出色,学科建设工作十分认真,是个优秀的老师,殷勤传学可称典范。

宝生有这样的工作成绩,我们这些和他同窗三载的师兄弟是毫不奇怪的。60年代初在研究班里,宝生是以稳重、踏实、忠厚著称的。他完成各种作业不紧不慢,保持中速;读书的进度不前不后,以达到要求为原则。颖明师要求高了、急了,他暗中抓紧却不动声色,从未听他叫苦;颖明师也有放松的时候,他照旧加班加点并不就此懈怠。他非常坐得住,常常在书堆里一坐就是一整天。他不爱交际,时间都用来读书。年轻人总会有点娱乐,不是集体组织的活动他从不参加。他的认真是我们都赞赏的。最难忘的是他写得一笔好字,笔记和书上的手批一丝不苟,干净利落。有一件事我印象非常深:二年级的时候,颖明师请王力先生来作学术报告,恰好宝生母亲身体有些不舒服,他请假没有到场。事后,他借了我的笔记去转抄,不小心在我的一页笔记洒上了一小片水。其实没有伤到多少字,可是他还回来的时候连连道歉,打开笔记我吃了一惊,他居然用同样的纸写得跟我一样大小的字把那页重新抄了一遍换了上去。这件事让我非常过意不去,知道他为此花了很多时间;可他却很不在意地说:“你笔记记得那么详细清楚,好借好还,再借不难嘛!”

他性格中的忠厚也给我留下深刻的印象:那时研究生已经不少,因为与本科生待遇不同,有单独的食堂。吃饭时我们古汉语班总坐在一起,经常的话题是互相打听作业和读书的进度。几位性格活泼的师弟时常拿出《说文》或元典里的一些话语互相打趣。宝生不是喜欢张扬的人,在饭桌上是不太说话的,可是当玩笑开得有点过头的时候,他怕伤害人,总是第一个文绉绉又友好地劝阻,连说:“噤声!噤声!”

在他的文集出版之际,我在这里记下我们同窗的深厚情谊,也记下我对宝生为人为学的敬佩。他大学毕业能选择留在母校做古汉语研究生,入学后一步一步扎扎实实毫无功利思想地完成学业,毕了业带着母亲离开北京长留汉中没有思迁之心,这些都是合乎他的性格的。他身上既有新中国早期大学生甘于平凡的奉献精神,又存着中国传统家庭培养出的“君子之风”。现在,他的长子继承了家学,很多学生也都已成才,他的努力已有回报,应当感到很欣慰了!

《黄宝生语言学文集》序

王 晖

黄宝生老师的语言学文集即将付梓,我接到黄老师的长公子,现西南大学教授黄大宏的电话,请我给这部集子写个序。学生为老师的集子作序,不免有点为难,但恩师的学问、人品又是作为学生的我甚为熟悉的,而且早就想写点文字以作留念,所以就痛快地答应了。

我是1978年9月进入原汉中师范学院中文系(今陕西理工大学人文学院)就学的。在入学的第二年,黄宝生老师给我们班上了一年的古代汉语课。七八级学生是“文革”结束恢复高考制度后招的第二届学生,与七七级仅差半年。那时的我们处在“文革”之后人才极度缺乏的年代,对学问的渴望,就像饿汉见了盛宴一般。在这种情况下,我们遇到了黄老师,他给我们带来了精美的盛餐。黄老师的课极具艺术魅力,他本就一口正宗的京腔,讲起课来字正腔圆、抑扬顿挫,精气神十足,加上富于感染力的手势语,一下子就吸引住了那时的我。我成了黄老师的“粉丝”,自然也就完全喜欢上了古代汉语课,不但害怕落下任何一节课,而且唯恐有什么内容没有记下来!——许多年之后的2009年,黄老师被评为陕西省教育工作先进个人,真可谓实至名归!

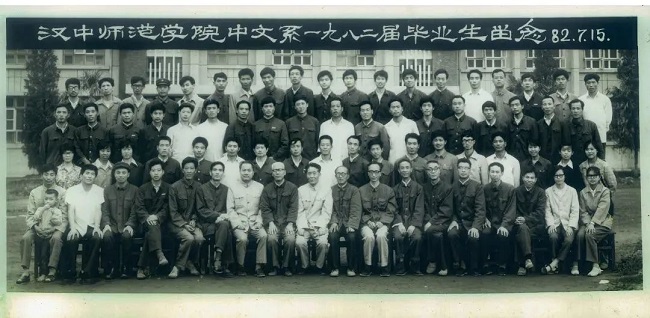

中文系1978级学生毕业合影,前排右五为黄宝生先生

我们崇拜黄老师,不仅仅是因为黄老师的讲课艺术,更重要的是因为他深厚的学问。黄老师是北京师范大学中文系六一届本科生,毕业后随即留校,随著名训诂学大家陆宗达教授读研究生。陆先生是乾嘉学派的殿军章黄学派黄侃先生的入门弟子,学问正宗醇厚,享誉国内学术界。当时给黄老师授课的老师还有萧璋、俞敏、刘盼遂等学术大家。这样的老师在地处秦岭之南的汉中师范学院,还真是可遇而不可求。黄老师给我们带了一年的古汉语课,到三四年级虽然不给我们班带课了,但我受黄老师的影响,由喜欢古汉语而开始研究古汉语中的问题。那时的我利用两个假期把王力主编的《古代汉语》中所列的1000多个常用词的各种词义一一熟记于心,还写下了关于古汉语判断句的系词“是”、被动句等问题的研究论文。又在黄老师和王缃老师的鼓励下,写信给著名语言学大师北京大学中文系教授王力先生,以先秦古汉语中的实例,就他所说东汉之前“是”并非系词的看法提出质疑。令我感动的是,八十多岁高龄的王力先生竟然给一个尚在大学三年级就读的大学生回了信,没有反驳我的例证,还对我的研究精神给予了肯定。后来我就其中一个问题写成《先秦时期系词“是”字的作用初探》,发表在辽宁省《语文教学与研究》1982年第2期上。我因写《古汉语被动句新论》一文,也得到中国语言学会秘书处的邀请,参加了1985年夏在昆明召开的第三届中国语言学会年会,并在大会上宣读了该文,引起与会代表的热烈讨论。这些成绩都是在黄老师的培养和影响下取得的。

中文系1978级学生2009年返校合影,前排左四为黄宝生先生,二排右三为王晖先生

1986年9月,我考入陕西师范大学中文系,随郭子直先生读古文字学专业研究生。后来由古文字学转入与甲骨文、金文密切相关的先秦史研究,到北京师范大学历史学院就读先秦史专业方向的博士研究生。在我看来,从研究文字、音韵、训诂的“小学”领域转入上古史研究是很自然的。清末张之洞在《书目答问》中就说:“由小学入经学者,其经学可信;由经学入史学者,其史学可信。”此语诚是。研究古代的学问,“小学”是最基础的功夫。我在先秦史、文化史等方面的许多重要突破,都是借助文字、音韵、训诂的“小学”功底取得的。因为“小学”基本功比较扎实,就更为敏感地觉察到别人所看不到的“矿藏”与“宝物”,常常可以幸运地勘察到一些“大矿”,挖到一些“富矿”。我的“小学”功夫正是由黄老师领入门的。

我在汉中师范学院就读四年,又留校担任古汉语教师四年,因为请教并讨论古汉语中的学术问题,所以经常出入黄老师家,与黄老师及其家人接触甚多。我不仅和师母傅老师,就是和黄老师的两个公子大宏、大亮以及黄老师之母黄奶奶,也很熟悉。我认为黄老师一家体现了中国传统文化的孝道美德。黄奶奶待人和善,笑口常开,见人问寒问暖,每次见到我都说“你这人多好啊,多好啊!”使我如沐春风。黄老师也是校园里有名的大孝子,出入家门、校园总是搀扶着黄奶奶。孝敬母亲的情景,可以追溯到他的学生时期。我们从他在1962年10月5日(这是黄老师上研究生的第二年)所写的《自由诗·假日陪母随感录》中可见一斑:“时将午,帮母把饭煮。东买酱油西买醋,奔波不知苦。”“日已晚,挽母闲逛街巷间。”“夜星稀……陪母谈笑将衣洗。”假日里从上午到晚上,黄老师一直在帮助母亲,陪伴着母亲;“华发今添几缕银?孝母心志不悖忤”,因见母亲已有几缕银发,更不愿违逆母亲的心愿,孝子之情溢于言表!师母傅老师也是有名的孝顺儿媳。在黄奶奶九十多岁高龄、卧床不起后,傅师母常常为她擦洗身体……黄奶奶能活到百岁高龄,与黄老师一家的孝道是分不开的。

这本《黄宝生语言学文集》反映了黄老师在训诂学领域功力深厚而平实稳妥的风格特征,也彰示了他在古汉语语法方面的造诣。这些特征和造诣既体现在他写的古汉语学术论文中,也体现在他写的大中学校文言文教材语词考释之中。黄老师的训诂学语词考释往往以《说文》为本,从古文字形结构入手,追溯其本义;在对引申义的探寻中注意语义发展的相互环节,特别留意以古代注疏为佐证,环环紧扣,步步为营,把每一个字的本义、近引申义、远引申义之间的脉络关系和时间线索叙述得清清楚楚、明明白白。黄老师对古代学者注释体例的研究用力甚勤,如对《楚辞·九歌·湘夫人》王逸章句体例的研究,特别是对《史记》“三家注”的词汇、语法、考证、校勘等方面的注释体例做了系统而详细的研究。黄老师对古代学者注疏体例的研究以训诂学为主,又远远超过训诂学的范畴。如《〈史记〉“三家注”的语法注释浅析》涉及古代汉语语法范畴,《〈史记〉“三家注”的考证注释浅析》涉及人、事、史地考证及历史学范畴,《〈史记〉“三家注”校勘注释浅析》的“校勘”又涉及版本校勘学范畴,等等,但对训诂学又功莫大焉。这种现象也从侧面反映了我国古代从事古书注疏的学者没有今日壁垒森严的学科意识,其注释体例本来就不限于词语一类。黄老师注意到古代学者触类旁及的注释特征,挖掘出超越训诂学范畴的种种内容,是值得庆幸和大力肯定的。

特别值得一提的是黄老师在20世纪70年代末到80年代写的一些论文,有些就在我们古代汉语课的课堂上讲过,至今记忆犹新。《试论上古时期的“再”字义》和《古汉语定语分置中心词前后例析》就是黄老师在那时期写的两篇论文。前文以先秦秦汉文献中所见的实例,指出王力主编的《古代汉语》所说上古汉语中“再”只有“两次”或“第二次”的词义是不对的。王力主编的《古代汉语》断然否定旧《辞海》训“再”为“重也,仍也”(实际上新修订《辞海》仍然如此),其实这也是王力先生本人的看法,他在《王力古汉语字典》中辨析“再”“复”之义时,仍然说“二字不同义”,“直到近代‘再’才当‘复’字讲,‘再来’等于‘复来’”(《王力古汉语字典》,中华书局,2000年版,第60—61页)。而黄老师以《左传》和《孟子》等书中的例证说明,在先秦汉语中“再”字就是有“重复”义的。此文得到萧璋先生的首肯(见本书附录),后发表在《语言文学》1984年第5期上。黄老师的《古汉语定语分置中心词前后例析》一文得到其业师陆宗达先生的大力肯定,认为其文“举例精审,辨析清晰,堪称语法论文之杰作”(见本书附录)。得到训诂学大师的充分肯定,是值得欣慰的,也表明这篇论文的重要价值与作用。

自1963年北京师范大学中文系研究生毕业后,黄老师就一直扎根于汉中,其间任汉中师范学院中文系副主任、主任长达十二年,对汉中师范学院中文系乃至陕西理工大学人文学院的发展作出了重要的贡献。我要感谢陕西理工大学人文学院资助黄老师出版这部集子,它是黄老师一生心血的结晶,也是体现母校学科发展的一份财富!进入2022年,黄宝生老师年届八十有五,已入古人所说的耄耋之年,我衷心感谢黄老师对我的培养,祝愿黄老师健康长寿!

《黄宝生语言学文集》后记

黄大宏

我父亲生于1937年秋,八年全面抗战期间,一直随着我奶奶在天津宝坻生活。直到1945年底,因为抗战胜利和党的安排,我祖父退出军队,从陪都重庆回到北平,才把他们母子接到一起生活。我父亲经历了新旧中国交替的历史变迁,在旧北平、新北京生活学习了十九年。1963年,他从北京师范大学中文系研究生毕业后,先被分配到西北局,继而调入新成立的汉中大学中文系任教,并在1965年携母南下,定居于秦岭南麓的汉中盆地,迄今已将届六十年。我父亲大约在七十岁以后,很喜欢讲他的这番人生经历,即出生于天津,成长于北京,扎根于秦巴,其中有辉煌,也有磨难。

抗战全面爆发时,我祖父黄柏馨从北京师范大学教育系毕业,即加入国民党军队,来到重庆做了一名军需官。在大后方的八年里,他清楚地看到国民党的黑暗腐败,真心钦佩和同情共产党坚持抗战挽救民族危亡的坚定意志和卓绝斗争,因此与中共四川省委有了密切的交往,成为靠拢我党的进步人士。在国共两党和谈之初,董必武布置了在北平开展情报和统战工作的任务。时任南方局统战委员会秘书的王梓木责成冯玉祥、鹿钟麟将军的机要秘书王倬如、梁蔼然草拟了工作计划,包括建立长城印刷厂,并向冯玉祥等人士募集250余两黄金作为办厂资金的内容。我祖父就是资金捐助人和股东之一。长城印刷厂位于宣武门外大街路东124号,原是李大钊担任总编的《晨报》的旧址,1946年4月正式营业时,由第十一战区司令孙连仲题写厂名,梁蔼然任董事长,王倬如任厂长。由此到全国解放,该厂都是从事秘密工作的革命组织。1947年10月,国民党军统破获了中共秘密电台,北平地下组织遭到严重破坏,上百位地下工作者被捕,“这是我党情报史上最严重的一次损失”(李力《从秘密战线走出的开国上将——怀念家父李克农》,人民出版社2008年版),也暴露了梁、王等人的身份,导致长城印刷厂被国民党北平行辕二处接管。经鹿钟麟等人的交涉,以及我祖父等股东们的申请,1948年由南京国防部批准发还。我祖父也在此时担任副厂长,组织恢复生产。新中国成立后,长城印刷厂被中央社会部情报总署接收,又于1952年交给北京市,成为北京印刷四厂,并扩建为北京胶印二厂,继续为新中国作出贡献(参见王倬如撰《在北平办印刷厂做秘密工作的经过》,见政协全国委员会文史资料研究委员会编《革命史资料》17,中国文史出版社1987年版;苏文洋著《交道口24号》,江苏人民出版社2009年版,曾连载于2009年10月《北京晚报》;北京西城区社科联编《先声与火种——北京西城红色故事集萃》之靳潇飒撰《长城印刷厂掩护下的地下党工作》)。但我祖父却因此历经政治波折,先在1952年“三反”运动中受到冲击,终因一身清白,又继续工作;后在十年浩劫中被扣上国民党反动军官的帽子,下放农村老家劳动达十年之久。直到70年代末,老病缠身的祖父艰难找到在全国人大常委会办公厅任职的梁蔼然证明身份,才得以平反,恢复政治名誉。此后,我祖父还曾到汉中探亲治病。

日本摄影家原隆利与黄宝生先生全家合影

我祖父的政治命运带给我父亲很大的影响,他希望能靠自己的力量保护母亲,过上安定平静的生活。这是他的人生动力。而他唯一能做的就是好好学习。我父亲先在一家私立中学读初中,后来毅然退学,重新投考北京五中,因为五中声誉高、质量好、费用低,能够减轻母亲的负担。他多次说过,每次走过五中的大门,都要拱手默立,念叨着希望考取的心愿。从五中毕业,又考取了北师大附中,1957年毕业时,因为成绩优异,被保送北师大中文系读本科。我父亲在校时,正是三年困难时期,因为粮食短缺,食堂的发糕在蒸熟后要添水再蒸一次,让发糕变得更大,以充分膨胀的体积补充分量的不足,这是饥荒年代的智慧,也让包括我父亲在内的人们饿得更快营养不良。但他还是把自己的一份省下来,带回家和母亲一起吃。1961年临近毕业时,我父亲原本想投考北大,适值文化部和教育部启动了文科研究生培养计划,又以成绩优异被保送本校研究生,与王宁、王玉堂等同学一起成为著名训诂学家陆宗达先生的弟子(参见王宁先生的序。按全国当年招收研究生2198人,其中文科410人,见中国大百科全书出版社1984年版《中国教育年鉴(1949—1981)》)。两次被保送北师大的经历,是他的人生骄傲,也让他对新中国有深厚的感情。他在这个时期写下一些诗篇,记录求学的生活和陪伴母亲的幸福。但是,无论我父亲的学业有多么优秀,始终都是国民党反动军官的儿子,没有资格入团,更没有资格入党,这是长在红旗下很沉重的打击。研究生毕业时,仍然因为家庭成份问题不能留京工作,遂决意携母南下,虽然京音难改,但余生已是陕南人。

北京师范大学80周年校庆汉中校友合影,二排中立者为黄宝生先生

我母亲的祖籍是湖南溆浦。晚清的时候,我外曾祖父因担任汉中府守备而举家西迁,后来在南大街开有药行,但一直住在城南守备府衙后面的大院里,即草堂寺巷1号,人称傅家大院。傅家大院原本的规模不小,后来有一部分被划给伞铺街小学,只留下大门和一进的院子。院子里有两棵繁茂的桂花树,树后是高大的照壁,也是和小学的隔墙。多年以后,有一本图册有拍摄于汉中的代表性民居,傅家大院是其中之一,现在已经因为旧城改造中消失了。我们小时候去外婆家,总要从院子背后穿出去玩,向左是汉高祖刘邦拜韩信为大将的拜将坛,再向左是古汉台,向南是横亘而过的汉江,江对面是南郑,当时只有一座桥沟通南北。汉江在春天草长水满,秋天芦苇沿江,芦花盛开时,夕阳远远地照过来,有一种静谧而壮丽的美。1960年代的时候,我外公60来岁,还保留着湖南人的习惯,要在火塘边煨罐罐茶喝;两个姨姨已经出嫁了,家里还有舅舅一家和我母亲,她是家里最小的,当时是小学教师(我母亲的理想是和我舅舅一样考上西安医学院,成为一名医生,可惜未能实现。我舅舅在汉中市医院工作,长期担任科主任,以副主任医师退休)。从那时起到后来很多年,傅家大院都很热闹,尤其是小孩子多,我们表兄弟姐妹就有十几个。这与初到汉中的我父亲和我奶奶的情况是不同的。我母亲多次提起,在她和我父亲结婚时,我外婆叮嘱她,宝生和他妈是外地人,你要好好过日子!我母亲一辈子都记着我外婆的话。我外婆是四川人,叫谭芝英,我至今记得她的样子。我母亲很坚强,一直是我父亲和全家的精神支柱。1960、70年代的生活很艰难,我父亲的学校在汉中城内,我母亲在一所乡下小学教书,我奶奶和我们兄弟俩跟着她住在小学里。每次在城里和小学之间往返,我母亲都带着老幼三人,提着大包小包上车下车,像是探亲,也如逃难。小学给了一间小平房,房间里全是床,只能在门口砌个煤炉子做饭,墙和顶是用报纸糊的,一下暴雨,顶篷就会垮下来!有一回我母亲一个人拖着架子车回汉中拉东西,在返回途中要爬一个大陡坡,快上到坡顶的时候,实在是拉不动了,眼看车子就要滑下去,幸亏有路人援手,才避免了一场灾难!这样的伤心事是那个年代刻下的伤痕,没有我母亲的坚强面对,这伤痕会刻得更深。当然也有快乐和幸福的记忆,我是在母亲的课堂上开蒙的,也记得提着一串刚从地里挖出来的红薯飞奔回家、过年打元宵粉时被狗追咬的往事,还有庄稼、野花和猪牛混合的气息等等,至今都记忆犹新。自从和我父亲结婚之后,无论在哪里,处境如何,我母亲都尽心尽力地侍奉我奶奶,一直没有分开过。2006年冬,我奶奶以百岁高龄寿终,她们在一起生活了将近五十个春秋,也融入了彼此的生命里。

我父亲于1998年从陕西理工学院(即由汉中师范学院与陕西工学院合并组建后的校名)退休,他经历了汉中大学从创建、下马到恢复重办的全过程,从一名普通教师成长为语言学教授,又担任了十几年的中文系副主任、主任,终于在1980年代成为一名光荣的共产党员。退休之后,又被返聘做了近十年的教学督导工作,在汉中老年大学任教则一直延续到2015年夏。总算起来,我父亲的从教生涯长达五十余年。在这漫长的岁月里,他用全部的热情和责任感教书,又凭借深厚的学术功底,把在教学中发现的问题写成论文和著作,舍此而外,别无所求(有关他从教的详细经历,他撰写有《扎根秦巴艰苦奋斗书怀录》,读者可以参阅)。我父亲就是那种一直有着极好口碑的老师,一生桃李满天下,在校内外都极受人尊重。他备课极为认真,每上一次课前,都要把教案写上很多遍,不断地化繁为简,不断地口读心诵,直到谙熟于心,能够脱之于口才罢休。几门课上了几十年,年年如是,从不懈怠。他给老年大学学员们上课也是这个态度,还指导他们写诗,为他们修改诗稿,编集作品,伴随他们度过充实的晚年。他每次备熟了课,都要讲给我母亲听,就象身在课堂一样激扬投入。每写完一篇文章后也是如此。我母亲就是他的第一个听众和读者。到了1980年代后期,我、我弟弟、我弟媳相继成了他的学生,他也就不仅只是我们的父亲,也是我们的老师。因为有我奶奶一直陪伴,后来又有我母亲操持家务,我父亲几乎没有做过什么家务事,极其缺乏生活能力,如果不是我母亲给他准备,他甚至不知道自己该吃什么药。在今天的人看来,这是多么奇特而又难以复制的人生啊!但是我父亲在为人为学的态度和精神上给予我们的影响,又是无法替代的深刻。我后来努力深造,获得博士学位,从事科研与教学工作;我弟弟从事经营,开办公司,兼任政协委员,都与这种影响有着密切的关系,但临纸提笔,却也难以尽言。

2015年夏,我父亲突然得了一场重病。虽然幸得痊愈,但人生无常之感已然是挥之不去了,我就产生了编纂这部集子的想法。在与陕西理工大学人文学院交流时,又得到学院领导的支持,同意把这部集子列入学科建设的成果,并参与编事,广搜旧文,使这个心愿终得落实。这部集子原本只想收入父亲未曾结集的论文,题为《黄宝生语言学论文集》。在征询父亲的意见时,他希望将所撰讲义和诗文一并收入,以见毕生写作的基本面貌。这是父亲的最后一部书,我们尊重他的意见,因此改题为今名,以合于全书内容的实际。尤为难得的是,这次编集收入了陆宗达、萧璋二位先生赐予的书信!又蒙父亲年愈八秩的同门师姊、北京师范大学教授王宁先生赐予大序,并得陕西师范大学教授王晖先生回顾多年的师生情谊,他们都是我父亲的人生与事业的见证人。感谢西南大学出版社的大力支持。感谢责编秦俭女士的精心编校,她的专业水准为全书增辉良多。我和我的家人们对以上所有人的付出深怀感激之情。

2022年3月28日黄大宏写定于西南大学

来源:西南大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订