|

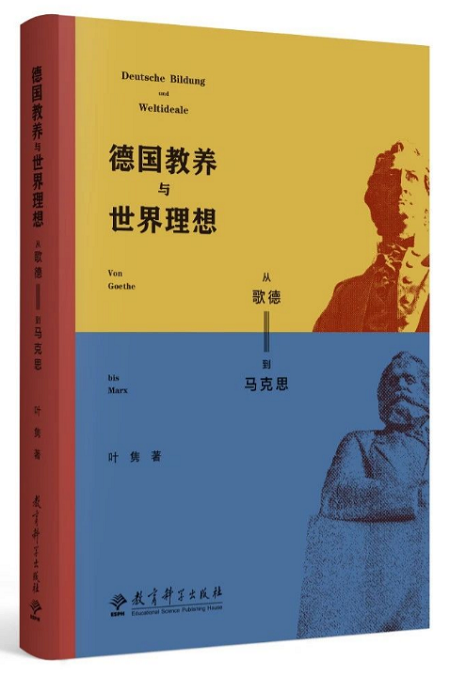

《德国教养与世界理想——从歌德到马克思》(订购)

叶隽 著

教育科学出版社

2023年6月出版

德国文明的进程,在全球文明的整体架构中具有很强的特殊性和重要性。《德国教养与世界理想——从歌德到马克思》是一部“德国学”专著。作者从灿若星河的德国精神谱系中,撷取歌德和马克思两位思想家作为核心人物,以文本为田野,以历史为空间,以侨易学为资源,借助翔实的史料加以刻画,反映18—19世纪德国精神世界的传承与超越。

内容简介

全书主要内容分为三篇:上篇考察“作为制度的教育”,中篇关注“作为器物的文学与政治”,下篇探讨“作为文化的世界思维”。作者从作为制度的教育入手,进而从对经典文本的细读中立体地再现了歌德与马克思的文学世界和政治实践,最终落脚于德国文明的思脉结构与现代性的反思,兼而进行了中欧思想传统的跨文化比较。

作者认为,歌德和马克思的伟志宏愿及其终身成就,为后世人类标示了文明的灯塔,展现了一条通过为人类工作而获得最高尊严的自由之路。

作者简介

叶隽,同济大学特聘教授,人文学院文化史与文化哲学博士生导师,兼任全国歌德学会会长等。专著有《变创与渐常:侨易学的观念》《德国学理论初探》《史诗气象与自由彷徨:席勒戏剧的思想史意义》《歌德思想之形成——经典文本体现的古典和谐》等,主编有“中德文化丛书”等。学术兴趣现集中于德国古典文学、知识史与侨易学等。

精彩试读

我这个人大致是属于既爱农耕,又喜游牧的:打下的学术基地,绝对不忍放弃;但同时又忍不住见猎心喜,爱到别人家的菜园里去小试身手。更重要的是,这种“游牧”是由“农耕”的深度而引起的,两者在我,是水乳交融,而非道不同不相为谋的。所以,产生写这本书的念头,既属于一时灵感爆发的“灵机一动”,也是学术思路发展到一定程度的“水到渠成”。

大概是在2008年,我已经全面转入歌德研究,一方面是对德国古典时代精英群体的追踪而至,由席勒而歌德是再也正常不过的;另一方面也大有“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情。而阅读马克思,则成为一种闲暇翻书的习惯性动作,到了一定程度,竟然情不自禁地将二者相连,乃有“从歌德到马克思”这样的思路的水到渠成。

关于歌德,我已经先后完成了《歌德思想之形成——经典文本体现的古典和谐》(中央编译出版社,2010年)、《歌德学术史研究》(译林出版社,2013年),自己随机在翻译着歌德的作品,尤其是诗歌,那更多是一种精神享受,而非苦哈哈地做研究。应该说,这些工作的对象仿佛一致,但其实内容不啻天壤之别。前者关注文学史的基本方法和领域,细读文本,尝试体贴诗情,阐经典而出新意,引入思想史的维度以打通文学史的“奇经八脉”;后者则挺进德国学术史领域,既把握其学科发展的态度,更借助中国人“通论学术”的传统去触摸和把握德国学术史的整体脉络,借助歌德这样的大师,确实是“入宝山而未空手归”,收益良多。而到了这部《从歌德到马克思》,更多地,我选择了融通的视域,将教育史、资本域、世界性的眼光带入,展现一个立体结构中的精英位置及其意义。或者还是如范捷平教授所说,我其实已不自觉地在以德国学的理论为指导,而能取思想史为红线,体现一种对德意志文史田野的把握。所以,希望我的这项研究,能够为德国学的实践提供一个案例。当然必须声明的是,在研究过程中,我却是并未给自己太多的理论设限,而更多属于“事后追认”的性质。

屈指盘算起来,我对歌德的关注竟然是一点都不少,除了上述之外,还编选了《歌德研究文集》(译林出版社,2014年);撰作了《德国精神的向度变型——以尼采、歌德、席勒的现代中国接受为中心》(中央编译出版社,2015年)。正在编撰的《歌德慧语录》虽是选编、翻译,却让我重得机会漫游歌德文学与知识的巨大精神宝藏,深味选家之难。而我兴味最为浓烈的,现在已聚焦为就歌德及其延展出的侨易现象进行思考和探索,譬如以侨易学的视域关注《浮士德》、《红楼梦》;再以歌德汉译而讨论华化现象与符号侨易,进一步展开现代中国的翻译、知识与思想的互动史研究,使得外邦巨子与本土文化交相成辉,既是“自设难题”,但也在探究的过程中“星光闪烁”,其乐无穷。

此后的兴趣,仍然更强烈地吸引我不断走入更多的新领域。应该感谢歌德这样一位人类文明史上不世出的骄子,政治、经济、社会、自然、艺术等领域无不涉猎,这也让后来者得以展开百科全书般的求知历程。只要你有眼光,就能发掘出研究对象的可开发潜力。经济史的研究无疑具有强烈的专业性,但却也展现出无比诱人的芬芳,所以对资本语境的研究也让我既心生困惑,也充满期待和应战感。而马克思维度的纳入,则让我们看到德国文明之所以伟大,就在于其能诞生不同的伟人类型,却又谐然一体,彼此互通互补,同属人类精神凌烟阁中的典范。

来源:教育科学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订