|

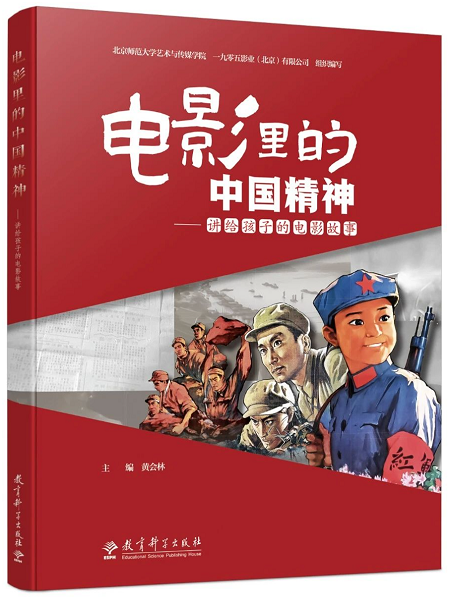

《电影里的中国精神——讲给孩子的电影故事》(订购)

黄会林 主编

教育科学出版社

2023年6月出版

内容介绍

《电影里的中国精神——讲给孩子的电影故事》由北京师范大学艺术传媒学院和一九零五影业(北京)有限公司共同组织编写。本书旨在通过经典老电影给孩子讲述抗日战争、解放战争以及社会主义建设初期各个阶段的英雄和典型人物的故事,弘扬战争年代共产党人大无畏的革命精神和坚定的理想信念,让孩子们通过电影了解中国共产党领导中国人民进行的艰苦卓绝的斗争,继承优良革命传统,树立起一种积极向上的奋斗精神,思考在新时代如何为建设祖国贡献自己的力量。

全书共选取了20部影片,分别是:“革命精神”——《闪闪的红星》《青春之歌》《党的女儿》《红色娘子军》《永不消逝的电波》;“抗日精神”——《赵一曼》《小兵张嘎》《铁道游击队》《狼牙山五壮士》《地道战》《野火春风斗古城》;“解放精神”——《烈火中永生》《渡江侦察记》《冰山上的来客》《英雄儿女》《上甘岭》;“创业精神”——《女篮5号》《李双双》《我们村里的年轻人》《五朵金花》。每部影片分“影片档案”“时代风云”“光影重现”“点睛之笔”和“艺海拾贝”五个板块介绍基本资料、创作背景、剧情主旨、艺术特点、创作花絮和主创体会等。同时,每部影片还配有二维码,读者在阅读过程中可以扫码观看电影片段乃至整部电影,丰富阅读素材,提升阅读体验。

本书既可以作为中小学课外爱国主义教育、美育及德育读本,也可以作为学校艺术教育辅助资料,还可以作为家长带领孩子重温经典影片的亲子读本。

主编简介

黄会林 北京师范大学资深教授,中国高校第一位电影学博士生导师,北京师范大学艺术与传媒学院首任院长。现任北京师范大学中国文化国际传播研究院院长、影视戏剧研究中心主任,中国高教学会影视教育专业委员会名誉理事长等。承担国家级、省部级重大、重点科研项目及各种横向科研项目十余项。从上世纪80年代创建“北国剧社”、90年代创办“大学生电影节”到新世纪创立“看中国”项目,始终坚持知行合一、践行学术的大艺术教育理念,彰显中国文化自信,体现了对于民族、国家、时代的担当精神。

精彩试读

如果可以把观看影像作品也作为一种阅读,与纸质图书的阅读并行,那么可以说,青少年朋友需要广泛阅读、兼收并蓄——阅读人文经典以涵养自己的气质,阅读红色经典以追寻先烈的踪迹,阅读当代经典以增加对时代和历史的了解。阅读,应当成为青少年朋友的一种生存方式、一种生活态度、一种生命价值体现。《电影里的中国精神——讲给孩子的电影故事》即是文字与影像作品的双重协奏曲。在编著本书的过程中,我们试图用文字承载影像的同时用影像丰满文字,通过影像与文字的双重魅力展现红色经典影像作品中的中国精神,以飨读者。

随着经济社会的发展和经济全球化的影响日益广泛,中国的社会文化格局发生了深刻的变化。这种格局变化的凸显,一方面源于以欧洲文化、美国文化为代表的西方文化的大量涌入,另一方面源于报纸、广播、电影、电视、互联网等大众传媒的推波助澜。于是乎,我们的文化界、艺术界、学术界乃至社会各界,尤其是青少年,在行为方式、生活方式、价值观念、语言习惯等方方面面出现对西方文化的崇拜、追捧、向往、模仿。放眼当今中国社会,可以看到西方文化对社会公众的影响力在有些方面已经超过了中国自己的文化,已经超过了古老文明给予我们的丰厚精神遗产。在对光怪陆离、眼花缭乱的西方文化追捧中,一些青少年与中国传统文化的核心价值渐行渐远。这些问题的存在,我认为是缺少文化自信和民族精神的表现。而一个缺少文化自信的民族,必然是精神乏力的民族;一个精神乏力的民族,注定是没有希望的民族。如何保持自己的文化定力,坚持清醒的民族意识,坚守文化自信,在西方文化铺天盖地涌入的时候,从容不迫、沉着应对?如何以丰厚的历史和鲜明的文化底蕴,展示中国文明无可替代的文化魅力,争取文化交流的话语权?如何解决青少年精神缺钙、文化归属感缺失、文化自信匮乏的现象?《电影里的中国精神——讲给孩子的电影故事》就是编著者做出的一种尝试。

电影是当今世界文化传媒中传播最广最快、对人们的思想意识和生活方式影响最大的艺术创造和文化传播方式之一。正如我曾提出的“第三极”文化理论所说,在当今世界多元文化格局中,秉持着华夏文明数千年之辉煌,又阅尽百年沧桑,而充沛着现代变革活力的中国电影文化,恰恰可以成为与欧洲电影文化、美国电影文化并肩而立的“第三极”电影文化。中国优秀电影作为民族精神的承载物,对于唤醒青少年的文化自觉,确立民族文化的主体意识和文化主动性,乃至在当前互联网飞速发展、新媒体层出不穷的时代,建立起文化自信具有重要意义。通过阅读《电影里的中国精神——讲给孩子的电影故事》以及观看这些经典影像,青少年能够真正从精神上补钙,能够树立起一种健康向上的奋斗精神,产生一种对祖国命运和中华民族五千年悠久文化传承的自觉,树立起肩负中国文化发展的责任和使命。

《电影里的中国精神——讲给孩子的电影故事》收录的20部电影作品涵盖了“民族文化精神”“革命信仰追求”“红色英雄模范”乃至“文学名著改编”等多种题材类型。这些电影大多创作于二十世纪五六十年代,青少年可以从中了解旧中国人民所遭受的种种屈辱,了解中国共产党领导广大人民创立和建设中华人民共和国的光辉历程;这些电影汇集起来又是一部英雄谱,特别是中国共产党人的英雄谱。一代又一代的艺术家用自己的心血在银幕上塑造出了众多感人肺腑的艺术形象,影响了人们的思想、道德、情操,使一代又一代的普通人从中汲取了精神力量。一个个英雄形象在银幕上展示着他们对伟大祖国的无比忠贞,对崇高理想的执着追求;展示着他们无私无畏的高贵品格和全心全意为人民服务的人生观。通过观看这些作品,青少年可以在心目中树立起正确的价值观、英雄观乃至文化观。这些作品还是正确审美观和高尚审美情趣的结晶,凝聚着艺术家们炽热的情感和精湛的艺术,向人们揭示了真伪、善恶、美丑。观赏这些电影不仅有助于丰富校园美育活动形式,促进影视教育在中小学阶段的普及,还有助于青少年提高对美的鉴赏能力,引导他们对美有正确的追求。

少年强则国强。少年之强不仅要体现于身体的成长、知识的积累,更应该体现于精神的成熟、文化的自信。通过本书,我希望青少年能够在精神上做到两个“养”(仰)字。第一个“养”是素养。素养要求我们对自己的文化有文化自觉、文化自信。青少年能够在素养方面有自觉的追求,能够让自己走一条健康全面、生动鲜活的道路,能够自觉学习为国奉献、为民造福的伟人们的精神,就是素养的提升。第二个“仰”就是信仰。我希望我们的青少年越来越鲜明地树立起自己的信仰。人是需要有信仰的,那些抗美援朝的烈士们,他们信仰的就是“家国”,他们不惜牺牲小我追求国家的兴旺和家国的平安。我希望我们的青少年在阅读本书,观看这些经典影像的过程中也能思考并建立起自己的信仰。

黄会林

北京师范大学资深教授

北京师范大学中国文化国际传播研究院院长

本文节选自《电影里的中国精神——讲给孩子的电影故事》一书序言。

来源:教育科学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订