|

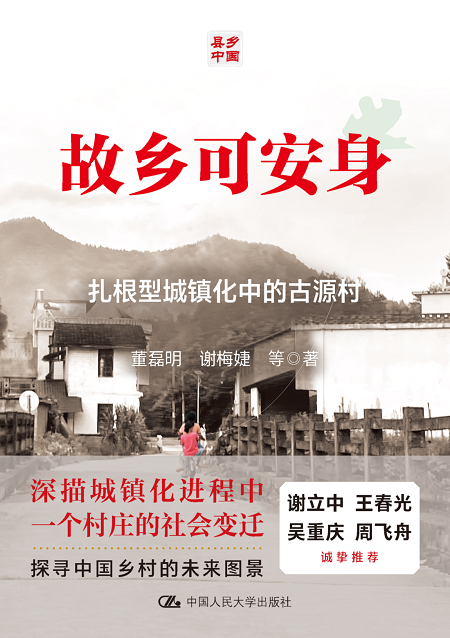

《故乡可安身》(订购)

董磊明 谢梅婕 等 著

中国人民大学出版社

2024年1月出版

内容简介

面对城市化生活方式冲击、新技术广泛渗透,村庄呈现出许多“拔根”的现象,乡村失去其物理空间,乡村的文化符号湮灭在口号中。

每每回到家乡,看到承载儿时欢声笑语的村庄里只剩下越来越少的老人,我们都忍不住会问:我们与故乡、乡土的关系是什么样的?延及下一代人,在他们心里还有故乡的概念吗?脱离了故乡的人们,精神归处在何方?

古源村,一个地处湘鄂赣交界区域的村庄。在这里,我们看到乡村在走向开放、流动的同时,出现了一幅城中有乡、乡中有城的城乡融合发展的别样图景。在古源村,我们看到“附近”并未消失,其生活世界保持着极强的生命活力。

《故乡可安身》是北京师范大学社会学教授董磊明领衔创作的新著。书中记录了古源村在过去七十多年发生的故事,描写那里的人们在城镇化大潮中家庭、生活、秩序、观念等方面的变化。在故事的呈现中,本书告诉读者:在中国的城镇化过程中,故乡的根没有被斩断,反而扎得更深;村民在城乡之间进退有据,当他们在“新世界”遭遇失败时,家乡永远是他们最坚强的后盾,不会无所适从。那些快速城镇化的人们有故乡可以依托,中国的乡村没有因城镇化而衰落。

通过古源村的故事,我们如在显微镜下看到中国乡村在城镇化进程中的巨大变迁,我们得以将费孝通先生笔下四五十年代的乡土中国与当今的城乡中国进行对照,进而更深刻地理解中国乡土文化之根。

作者简介

董磊明 北京师范大学社会学教授、博士生导师,专注于农村社会学、政治社会学研究,在《中国社会科学》《社会学研究》《管理世界》《法学研究》《政治学研究》等期刊发表学术论文七十余篇,出版学术专著五部。

谢梅婕 北京师范大学社会学院博士研究生,主要研究方向是农村社会学。

专家推荐

本书以翔实的田野调查资料为依据,对改革开放以来古源村的城镇化历程进行了深入细致的描述和分析,向我们展示了一幅“扎根型城镇化”这一新型城镇化道路的全景图,为我们进一步思考中国城镇化道路的未来方向提供了一个极有参考价值的生动案例,值得所有关注这一现实问题的人士反复阅读。

——谢立中

北京大学社会学系教授、原系主任

有关村落研究的书很多,但能让人一口气读下去而不忍停歇的书并不多,《故乡可安身》就是其中之一。细想原因,大致有如下几点:第一,作者文风通畅、明了,读来不费神伤脑,而是一种学术享受。第二,作者视野开阔,将历史、空间维度纳入对村庄的研究,看似在研究一个村庄,实则是讲述中国农村千百年沧海桑田的变迁历史。第三,该书的学术价值在于通过对一个村庄的研究探索了现今学术界广泛关注的城乡关系问题,提出城乡关系在历史演变中出现复杂、多元和相互建构的样态——不仅存在“拔根”的城乡关系,而且出现了“扎根”的城乡融合关系。本书深化了对城乡关系尤其是“扎根型城镇化”的研究。第四,本书提出了未来乡村振兴的一种可能方向或者乡村的一种可能形态,即“扎根型城镇化”的城乡融合形态。

——王春光

中国社会科学院社会学研究所研究员、副所长

“扎根型城镇化”是中国式农业农村现代化的核心内容之一,唯此方可让大国小农获得切实可靠的幸福感。董磊明教授追踪中国农村变迁数十载,总能敏锐洞察并及时揭示最新、最有意义的变化,这既是学术的事业,也是助推农村社会发展的一种行动。《故乡可安身》就是这样一本值得关注的著作。

——吴重庆

中山大学哲学系教授、华南农村研究中心主任、《开放时代》特约主编

《故乡可安身》是作者在湘鄂赣交界区域一个小山村的调研成果。该书全面、立体地展示了村民城镇化的历史进程,又充满了村民们细致生动的生活故事。该书提倡的“扎根型城镇化”的观念充分表明了社会学对当前中国城镇化进程的基本立场,对关心该问题的读者极具启发性。

——周飞舟

北京大学社会学系教授、系主任

本书给我们讲述了一个扎根型城镇化的故事。书中有细腻的描述和清晰的讨论,在故事的呈现中告诉读者故乡何以成为城镇化中的根,也帮助读者理解中国在城镇化中如何走出一条扎根型城镇化的道路。通过本书我们得以在细节中看到城乡融合是如何实现的。

——王晓毅

中国社会科学院社会学研究所研究员

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订