|

《基于学习任务群的小学语文单元整体教学设计》(订购)

刘庆新 著

教育科学出版社

学习任务群是语文课程内容的组织和呈现方式,是组织学生围绕学习主题,完成学习任务而进行的语文实践活动。最终目标是在完成任务的活动中,促进学生语文核心素养的发展。

——吴忠豪(上海师范大学教授)

小学语文学习任务群的内涵

2017年新一轮的高中课改实施后,新高中语文课程标准提出了语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解四方面的语文学科核心素养,并列出了新的课程结构形式——任务群。就课标特别强调了设计语文学习任务群,方式是以语文学科核心素养为纲领,以学生的语文实践为主线。其中包括整本书阅读与研讨、当代文化参与、跨媒介阅读与交流、语言积累、梳理与探究、文学阅读与写作、思辨性阅读与表达、实用性阅读与交流等18个学习任务群。很多语文教学专家开始围绕学习任务群进行阐释和实践。

通过研究,大家一致认为:语文学习任务群聚焦语文学科核心素养,以情境任务为导向,以具体的学习项目为载体,整合学习内容、学习方法和学习资源,通过引导学生在习得和运用语言的过程中提升语文学科的核心素养。

学习任务群在高中推进并实践4年后,《义务教育阶段语文课程标准(2022年版)》提出了中小学的6个学习任务群。

01

从“新课标”视角看语文学习任务群

《义务教育阶段语文课程标准(2022年版)》并未对学习任务群做出明确界定,但在课程理念部分强调:义务教育语文课程结构遵循学生身心发展规律和核心素养形成的内在逻辑,以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群。在“内容组织与呈现方式”部分指出:语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生语文核心素养发展。

细细品读《义务教育阶段语文课程标准(2022年版)》,可知学习任务群既是课程结构,也是课程内容。如果从课程结构的角度理解学习任务群,应重点把握其整体性、连贯性的特征。从学习任务群的整体规划上,课程标准按内容整合程度分三个层面建构学习任务群体系:第一层是基础型学习任务群,即语言文字积累与梳理;第二层是发展型学习任务群,其中包括实用性阅读与交流、文学阅读与创意表达、思辨性阅读与表达;第三层是拓展型学习任务群,其中包括整本书阅读、跨学科学习。这三个层次的学习任务群形成一个有机的整体。学习任务群的连贯性特征体现在两个方面:一方面是每一个学习任务群在不同学段的学习内容不仅相互关联,而且富有层次;另一方面是六大学习任务群在第四学段都注重与普通高中的衔接,以突出中小学语文课程的连贯性和一致性。小学语文基于学习任务群的教学设计,要努力与学生第四学段(初中)的学习做好衔接。

02

从专家视角看语文学习任务群

《义务教育阶段语文课程标准(2022年版)》颁布以后,中小学语文教育研究者从不同角度对语文学习任务群进行了解读。

郑国民强调:新课标突出语文学习任务群的整合性、情境性和实践性。以语文实践为主题,以主题为引领,以学习任务为载体,整合目标与内容、情境与活动、过程与评价、资源与技术支持等相关要素,设计语文学习任务群,从而加强听、说、读、写的有机联系,打通语文实践活动与社会生活,创设符合学生认知水平的学习情境,引导学生通过完成富有挑战性的学习任务,逐渐积累分析问题、解决问题的学习经验。

薛法根从语文学习任务群建构角度来解读学习任务群。他从“学什么”“怎么学”“学得怎么样”三个方面对其内涵进行了解读:“学什么”规定了三大内容主题,三个层面六个任务群,将语文实践活动整体化、逻辑化;“怎么学”指向学生学习的自主性和发现性,强调学生学习的主体性作用;“学得怎么样”强调学习任务群对学习活动和行为的预设,观测学生实际学习水平。

王宁教授认为:学习任务群的本质是学生的自主学习,是否有学生学习的真实情境是衡量学习任务群实施是否到位的首要标准。另外,王宁教授还强调:在任务驱动下把阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究这三个语文活动综合起来,实现语文的实践性、综合性。

吴忠豪教授指出:学习任务群的提出是语文课程内容的一大突破,是语文课程改革新的突破,是语文课程教学新的探索。它将静态的听、说、读、写四大语文知识点学习转化为动态的语言实践过程,在综合性语文实践过程中提升学生的语言能力。

从教学方式的变革角度看,语文学习任务群是要改变语文教学中传统的大量分析、串讲串问的教学方式。

第一,语文学习任务群是课程内容的组织与呈现方式,强调统编语文教材的单元整体组织和呈现。

第二,其形式以“群”为基本单位。一系列的相关的学习任务,构成了这个“群”。这个“群”有过程、有结果,体现了学习单位的完整性。

第三,其本质是一种学习方式。学习任务群强调学习活动的真实性,贴近学生的学习和生活,使学习和生活不割裂、不分离;以学习任务为驱动,强调学习是一个整体的、连贯的、循序渐进的活动。

第四,其目的指向语文学科核心素养,强调在语文实践中达成关键能力和必备品格的同步进阶。

小学语文学习任务群的特征

语文学习任务群不是凭空产生的,而要以一定的载体为依托。语文学习任务群继承了兴起于20世纪80年代的“任务型语言教学”和“项目化学习”的学脉基因,具有二者的共同特征,如综合性、实践性、开放性、情境性等。结合《义务教育阶段语文课程标准(2022年版)》提出的语文学习任务群,及当前小学语文教学的特点,呈现出如下特征。

01

强调引导学生在语言实践活动中学会语文,从关注“教”转向关注“学”

语文学习任务群倡导的是一种教学方式的变革,力求改变教师围绕单篇选文机械讲解和分析的教学模式,运用特定的学习任务调动学生参与语文实践、发展自身语文学科核心素养的动力。笔者曾经借助崔允漷教授的《课堂观察:走向专业的听评课》一书中的“教师课堂提问观察量表”,进行课堂观察。在笔者旁听过的一节语文课上,授课教师一共问了学生21个问题。这其中理解层面的问题、评价层面的问题比较多,但是迁移与运用层面的问题比较少。课后教师们进行研讨时,大家关注比较多的是教师如何教的问题:语文课的哪些问题该问?教师提的问题指向学生发展的哪个层面?而学习任务群引导我们要关注学生怎么学。如何精心设计任务情境,通过问题的统整,充分调动学生的探究欲望,在真实的任务情境中学习语文,这是任务群带给我们的思考。学习任务群其实就在引导一线教师通过任务群的精心创设,促进教与学的方式变革。语文学习任务群关注学生的主体作用,注重学生自主性、探究能力的提升,体现了语文课程从“学科中心”向“学生中心”位移的变革趋势。

02

强调学生解决学习任务的意识,以任务驱动的方式开展语文学习活动,培养学生从解题层面提升到解决问题层面的能力

学习任务群以任务为导向,强调学习目标的分层次实现和达成,注重学习的阶段性和循序渐进,关注学生学习情境的创设,将语文学习与具体实践结合,提高学生解决实际问题的能力,提升其核心素养。

统编版语文教材为每课后都编写了课后题,但是学生解决了课后题并不一定就提升了解决问题的能力。解决问题是由一定的情景引起的,按照一定的目标,应用各种认知活动、技能等,经过一系列的思维操作,使问题得以解决的过程。这个过程更具有复杂性和统整性。因此,我们要努力思考如何将课后题如何转化为任务,基于任务群进一步设计我们的教学。

03

强调语文教师教学设计中要有“群”的思考与建构,关注任务之间的情境性、关联性、综合性

学习任务群是由若干学习项目组成的,是一个群的概念。它的内部是相关联的,整体上是有情境的,实施的过程是综合的。学习任务群既注重在语文学科内部形成听、说、读、写的联动,也注重将语言实践引向生活实践,在生活实践中学习语文。

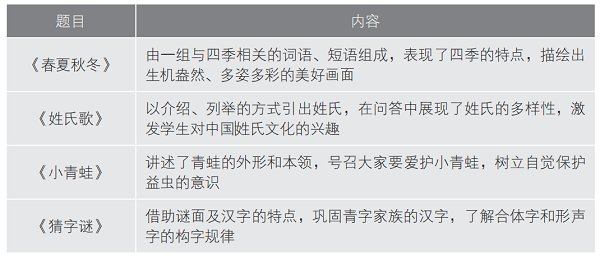

以下以统编版语文一年级下册第一单元为例,一年级的语文学习正是从幼儿园阶段以口头语言学习为主向小学阶段以书面语言学习为主的过渡阶段。我们在进行单元设计时要关注小学生的身体年龄特点、心理年龄特点,更要关注他们的语文学习能力,基于学习任务群的特征进行设计。统编版语文一年级下册第一单元是本册的第一个识字单元,包括《春夏秋冬》《姓氏歌》《小青蛙》《猜字谜》四篇识字课文、口语交际“听故事,讲故事”、语文园地、“快乐读书吧”。

四篇识字课文都围绕着“多种识字方法”专题展开。在识字方法方面,都注重培养学生主动识字的习惯,同时每一篇识字主要呈现一种识字方法。这四篇识字课文体现了识字方法的多样性,激发了学生对汉字的热爱。

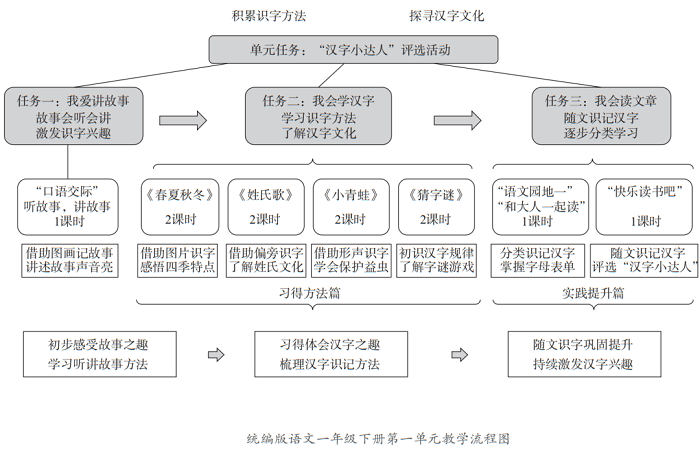

本单元的教学设计选择了一年级孩子喜欢的方式——“汉字小达人评选活动”为单元大任务情境并将其贯穿始终,主题为“积累识字方法探寻汉字文化”。我们设计了以大任务为统领的三个小任务:任务一是“我爱讲故事”,将本单元的“口语交际”前置,调动学生学习汉字的兴趣,认识更多的汉字,就能读更多、讲更多有意思的故事,以此推进单元大任务;任务二是“我会学汉字”,引导学生习得识字、写字的方法,了解汉字文化;任务三是“我会读文章”,是学习汉字后的实践提升,通过随文识字、“快乐读书吧”,进一步巩固、检验学生的汉字掌握情况,评选出“汉字小达人”。

本单元的教学设计围绕学习任务群的特征展开,在学习中要注意三点:一、在识字教学中,要鼓励学生运用学到的识字方法和已学的生字、偏旁开展自主识字,不断提高自主识字的能力,教学时可以联系已学习过的内容开展学习,巩固识字效果;二、在识字教学时,要引导学生自主借助汉语拼音读准生字,既体会汉语拼音的识字功能,又在识字过程中巩固汉语拼音的学习;三、本单元是集中识字单元,教学时仍应充分借助文本进行识字教学,在诵读儿歌、韵文中,培养学生的朗读能力和语感。在识字的同时,要重视引导学生了解汉字文化,如百家姓、字谜等,激发学生对汉字文化的热爱。

本单元基于学习任务群的单元整体设计流程图如下:

本文节选自《基于学习任务群的小学语文单元整体教学设计》,教育科学出版社2023年5月出版,编辑时略有删减。

来源:教育科学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订