|

《大运千年——古运河历史文化钩沉》(订购)

作者:陈举 蔡桂林

河南大学出版社

华夏上古的天空,盛开着五彩缤纷的梦想花朵:《三五历纪》中的盘古开天,《山海经·海外北经》中的夸父逐日,《山海经·北山经》中的精卫填海,《淮南子》中的嫦娥奔月、女娲补天,《楚辞·天问》中的后羿射日,《列子·汤问》中的愚公移山……绚丽斑斓。因为它们超自然的宏大瑰丽、坚韧浪漫,被我们列入神话传说。然而,尽管它们以超自然的想象出现,但所蕴含的内在精神的核心——抗争、奉献、创造、奋斗和团结,却体现着人类文明的根本精神,使这些神话传说具有了世界级文化遗产的价值。

其实,面对浩浩汤汤之水,我们的祖先还曾用想象的经纬编织出另一则美妙的童话,虽没有能像上面那些神话被我们熟悉成为经典,但它的确扎扎实实地书写在中国最早的典籍《尚书》中的《禹贡·导水篇》——我们不妨将它称为“九州水网”——不可磨灭,顽强地表达着一个民族奇丽高远的梦想。现在,让我们一起来重估它的意义。

茫茫禹迹,画为九州:冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、雍州、梁州。国都定在九州之首的冀州。冀州紧依四渎之宗的黄河,定都冀州,其他八州便可通过水路将贡赋运到都城来。

黄河(荥阳段)

“九州”基本涵盖了今天中国的华北、华中和华东地区,表明在夏王朝建立之初,黄河中游势力集团的眼界已经扩展至黄河中下游和长江中下游,形成了地域辽阔的天下观。面对《尚书·禹贡》为我们擘画的这张沟通天下的“九州水网”,我们不难发现,凡东西方向都十分顺畅,切实可行,而南北方向,大多十分迂远,就是事实上无法通行,比如,梁州贡赋的水运路线就根本行不通,因为,汉水和嘉陵江上游并没有“潜水”这条水道,是超自然的想象,是童话般的描绘,这是我们将“九州水网”梦与上古神话传说相提并论的理由。

潜水,两水之间应该有却没有,此时“潜在”着,是这个意思吗?如果是,这就是上古智者埋设的文明密码,留给后来者破译。他们相信终究会被新的时代所领悟:将不通的两水沟通起来,将“潜在”化作“实在”——这就是运河,这就是华夏文明给出的关于运河的最早寓言。与神话传说只是给人类提供精神价值不同,“九州水网”不仅创造浪漫的遐想,而且提供驾驭自然、安排河山、缔造文明的现实指引,实现着从精神世界到物质世界的双重满足、双重跨越。

华夏大地西高东低,呈现高度渐降的三级台阶状。然而,造化天地的大自然在畅通东西的同时,客观上阻碍和屏蔽着南北,使南来北往或翻山越岭,或漂洋过海,迂远艰辛。那么,真的无法通过水路畅通南北吗?真的不能将在大地上存在了亿万年,朝着各自的方向奔流的大江大河连接起来,成为真正的“网”吗?先民站在水滨河畔生发出了神话梦想般的“潜水”天问,并把它记录在《尚书·禹贡》里,留给了“无穷匮”的子子孙孙。

在人类驾驭自然、改造自然的文明进程中,神话只能给予精神的鼓舞,“无穷匮”的子孙不会真的遇到“告之于帝”的“操蛇之神”,更不会有“帝感其诚,命夸娥氏二子负二山”,实现“冀之南,汉之阴,无陇断”的奇迹,只能独出机杼,怀揣英雄之气,自己上路,自己探索,自己创造。在一代接一代子孙接力探索面前,幻想中将两水连接起来的“潜水”终于化作了现实:在烽烟滚滚的春秋战国,“运河”横空出世。

鸿沟

运河的出现,是先民对“水”的认识不断深化,文明进入王朝国家阶段的必然结果。中华文明距今万年奠基,八千年起源,六千年加速,五千多年进入(文明社会),四千三百年中原崛起,四千年王朝建立,三千年王权巩固,两千二百年统一多民族国家形成。所有主客观条件在文明发展至“三千年王权巩固”这个文明阶段全部具备,于是,邗沟、鸿沟、云梦通渠、胥浦……如集束烟花,在华夏大地上肆意绽放。至此,运河,想不降临都不行,在时势召唤和推动下于烽烟滚滚的春秋战国一朝分娩。

运河的诞生,第一次将没有联系的自然河流沟通起来,形成相互贯通的水网,极大促进了文明生成,使华夏社会因为更广泛的交流而成为一个内在联系更加紧密的有机体,“大一统”思想自然而然地成为运河上的粼粼波光。

运河极大推动了商品流通,四海之内“通流财物粟米,无有滞留,使相归移也”,带来所有物品“莫不尽其美,致其用”。运河凝聚起的巨大经济力量直接催生出临河大邑的兴起,而都邑区位优势、强劲辐射能力又带动区域发展繁荣。

运河造就了现代意义上的“城市”。中华文明里“城”之本义是城垣,主要功能是防卫。防卫功能是中华文明里城市起源的重要原因和基本内涵。运河的诞生,使这个“原因”和“内涵”发生了改变。运河造就的城市主要功能可以称之为“市”,是“买卖所之也”,“致天下之民,聚天下之货”。与“城”因防卫需要倾向于要塞巩固显著不同,“市”的功能在于推动内部的循环与交流,运河城市丰富了中华文明的内在质地。

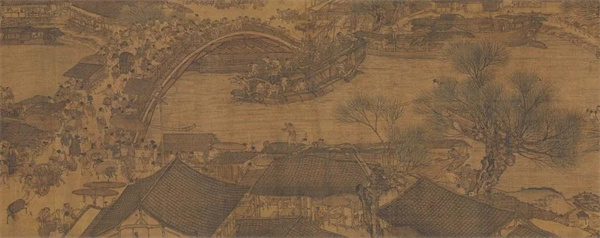

《清明上河图》(局部)

运河,实现了跨区域、跨族群的交流,记录了文化互鉴的历程,促进了文明的发展,它与生俱来的开放、始终如一的包容,不拒细流、海纳百川,使文明之树常青,使文明永葆活力。——站在这个立场看过去,我们可以将之命名为“运河文明”。

盘古开天、愚公移山……还是远古神话,只能活在我们的精神里,活成文化遗产,而“九州水网”则梦想成真,不只是活在我们的精神里,更活在我们的生活中,一半是遗产,一半是现实,是流动的文明。《大运千年》站在“运河文明”这一至高的平台,既以史诗的宏大又以工笔的精微,奔放而又冷静地镌刻出“运河”的历史价值、社会价值、文化价值、精神价值。无论这份评估是否完全精准恰当,有一份独立思考在就已经令人欣慰欣喜,更何况读来还能让我们感到运河并未远去,如一脉精魂,依然在我们的血管里奔涌不息。

《大运千年》的可贵之处还在于作者并未局限在学术的范围,而是使用生动的语言、大众的话语,将运河文明娓娓道来,使广大读者更好地了解运河这一中华文明史上的宝贵财富。更为难得的是,作者团队还为本书的每个章节精心拍摄了相应的视频影像资料,出版社采用融合出版的模式,将文字、图片、视频、音频等融为一体,把本书打造成线上“现代纸书”,更符合新一代的年轻读者的阅读习惯。

(本文是王巍为《大运千年——古运河历史文化钩沉》一书所作序言,有删改。)

来源:河南大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订