|

《厦大建筑:流淌的故事》(订购)

作者:潘世墨

厦门大学出版社

内容简介

本书围绕厦门大学著名建筑物的历史徐徐展开,包括“开基厝”群贤楼群、大南新村、芙蓉楼群、东村、嘉庚楼群等,着重讲述了这些历史悠久的建筑背后鲜为人知的故人与故事 ,探寻厦大建筑体现的大学文化和大学精神以及独特的美学价值。同时收录了许多弥足珍贵的旧照与新影。

作者简介

潘世墨,男,汉族,1948年5月出生广东揭阳人(福建厦门出生),中共党员,厦门大学哲学系教授,博士生导师。历任厦门大学哲学系党总支副书记、书记,厦门大学校长助理、副校长、党委副书记兼副校长、常务副校长,曾任福建省人民政府顾问,教育部普通高等学校本科教学工作评估专家委员会委员、学科发展与专业设置专家委员会委员、高等学校哲学学科教学指导委员会委员,中国逻辑学会理事、科学逻辑专业委员会主任委员。

精彩书评

凝固的音乐 流淌的故事

读潘世墨主编《厦大建筑:流淌的故事》有感

蒋东明

厦门大学是中国最美的大学之一,是具有“中国特色,世界一流”的高水平大学。在中国百年大学的方阵里,唯有厦门大学校园是中国人自己设计的。厦大校园的建筑异彩纷呈,是最美校园的绝佳底色。建筑被誉为“凝固的音乐”,关于厦大建筑的奇妙构思、嘉庚建筑的独特风格,已在诸多的书籍和媒体里给人们留下美好的印记。但作为培养人才的大学校园里的建筑,在百年激荡的风云变幻中,这些建筑里故人和往事,究竟有哪些不同寻常的历史典故,又是如何传承厦大的文化基因。由潘世墨主编的《厦大建筑:流淌的故事》(厦门大学出版社2025年3月版),带领读者走进一幢幢校园楼宇,寻找在这里留下的一个个真实动人的历史画面。无论是学术大咖还是普通教职工、校友、学生,甚至是教师的家属,他们从自己的记忆深处,把流淌在厦大建筑里的故事娓娓道来,让我们能真实触摸到这所大学历史的脉搏,体会到最动人的景色,不仅是华美的外表,更是发生在校园每个角落真实动人和平凡温暖的瞬间。

嘉庚建筑的践行者和追随者

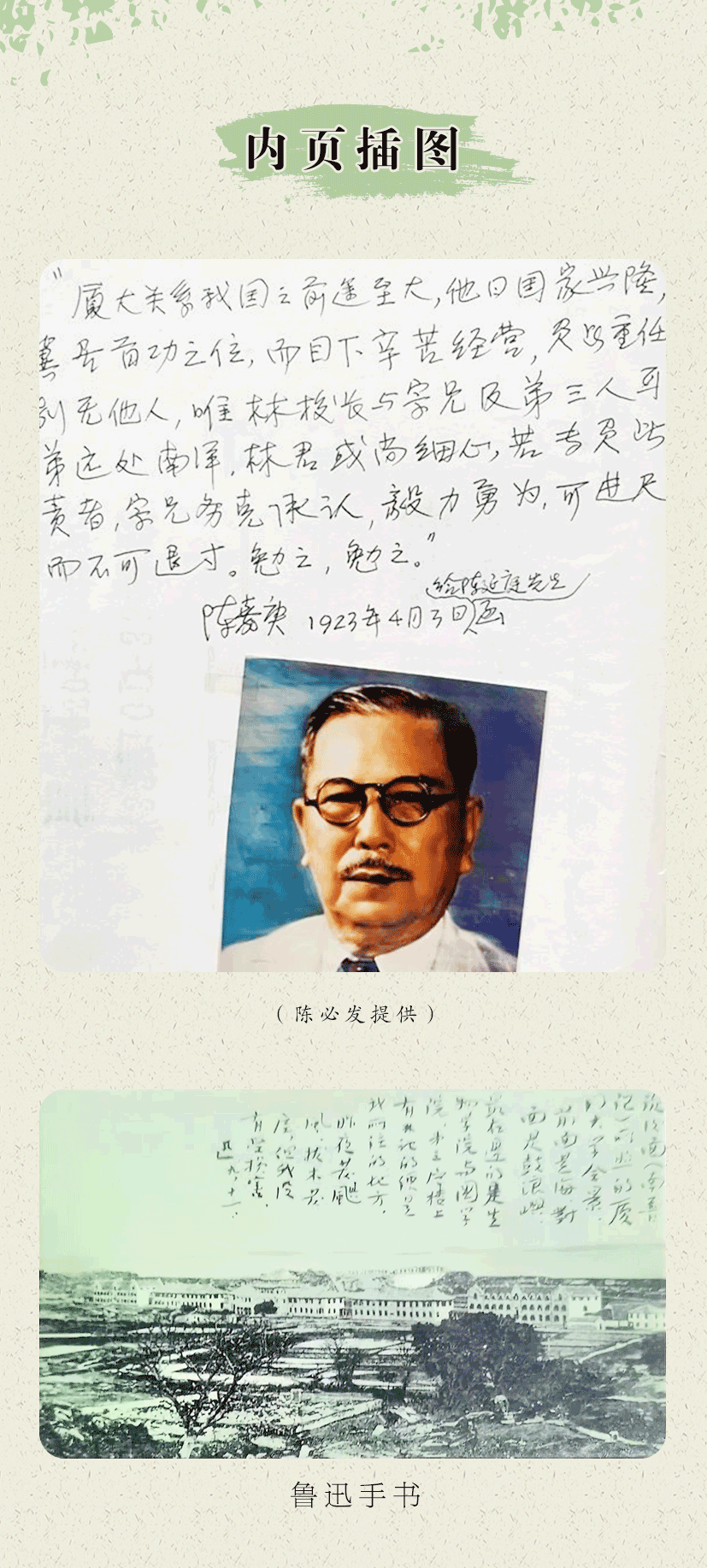

每当我们徜徉在厦大校园里一幢幢嘉庚建筑之间,心中总会浮想联翩。嘉庚建筑别具一格的“穿西装戴斗笠”中西结合气派,无疑是她的精髓所在。我们赞美嘉庚先生伟大的爱国爱乡的精神,我们也追寻嘉庚先生融合闽南故乡和南洋风情的审美眼界,但无论如何,嘉庚先生不是建筑师,在一百多年前,要在这一片荒芜的土地上,把心中的宏伟构想变成现实的高楼,一定要有一位能对校主的奇思妙想心领神会的践行者。我们从本书找到了这位当年厦大建筑部主任陈延庭先生,从他留下的文章和他后辈的回忆,我们仿佛可以完成了关于嘉庚建筑实施路径的完整闭环。

嘉庚先生当年创办厦门大学,对校园建筑一直有自己的构想,也一直在寻找一位能领会并完全贯彻自己理念的践行者。1921年,33岁的同安人陈延庭被聘为校总务主任。嘉庚先生与陈延庭早就有交集,他于1919年在集美陈氏祠堂发表创办厦门大学的著名演讲时,就是陈延庭在现场担任普通话翻译。陈延庭上任后不久,嘉庚先生要他专门担任建筑部主任,主持厦大校园第一期(群贤楼群)的建设工作。陈延庭对嘉庚先生建筑理念高度认同并默契配合,深得嘉庚先生的信任。群贤楼群建设基本告一段落后,嘉庚先生便返回南洋,厦大的所有建筑事宜,都由陈延庭负责,并只接受嘉庚先生的指示,学校其他行政部门不得插手。在接下来的校园建设中,如化学楼、生物楼、博学楼、兼爱楼等(后多数被日军炸毁),遇到校园扩大土地的申请、迁坟补偿等非常棘手问题,陈延庭要到省、区那里求爷爷告奶奶;而坟主们为了多得赔偿,他们不敢告陈嘉庚,也不敢找林文庆,就是缠着陈延庭。可想而知,这是多么艰难的“苦差事”,但陈延庭出色地完成使命(透露一下,陈延庭是厦大蔡启瑞院士的岳父)。嘉庚先生还亲自选了两位在闽南地区经验丰富的“土师傅”,一位是泥水匠林论司,一位木匠郑布司(闽南话“司”为师傅之意)。两位师傅并没有专门上过土木专科学校,也不懂设计绘图,但他们却善于领会嘉庚先生的意图,因为嘉庚建筑的源头就是闽南大厝。此后,以陈延庭为代表的闽南“土师傅团队”,联手绘出壮美的“嘉庚建筑”,一直到新中国成立后50年代的厦大建筑,都是他们的杰作。嘉庚先生曾亲笔致信陈延庭,深情地写道:“厦大关系我国之前途至大,负此重任,别无他人,唯林校长与宗兄及弟三人耳!”“以此三人为代表的开拓者永远存在于厦大建筑背后,贯穿于厦大建筑之中。”

嘉庚先生的爱国壮举,激励了一代又一代海外华侨的报国之心。先是嘉庚先生的女婿李光前,接过老岳父的事业,一刻也没有停止投资厦大建设的步伐。紧接着众多华侨,他们追随嘉庚先生,一个多世纪以来,不断为厦大的发展慷慨解囊,献上自己的一腔热情。从20世纪二三十年代的群贤楼群、化学楼群(被日军炸毁),50年代建南楼群、芙蓉楼群,国光楼群、丰庭楼群等,到80年代以来的嘉庚楼群、桂华山楼、逸夫楼、克立楼、建文楼、联兴楼、蔡清洁楼、黄宜弘楼、华侨之家、自钦楼、明培体育馆、王清明游泳馆、李文正楼、恩明楼……都是海外华侨追随嘉庚先生的壮举。读者在本书中可以读出在这些大楼里跳动的海外赤子的爱国之心,感悟出厦门大学独一无二,一以贯之的以“侨”为首的办学特色。

最美大学里不仅有大楼,有大师,还有许多平凡人

大学要有大楼,要有大师,也离不开众多的默默奉献的普通人。正如昂然挺立的嘉庚建筑,有高耸的石柱,也离不开砖瓦。读者从本书中可以回望那些名扬天下的学术前辈走过来的路,更能倾听到许多默默无闻、甘于奉献的“小人物”内心的声音。

“消失的东村和她的主人们”一文,给我们讲述多位居住此地的名师故事:潘懋元、袁镇岳、蔡启瑞、陈国珍、何恩典、陈贤镕、陈朝壁、郑重、顾学民、陈金铭、徐元度、吴心田……他们每一位都是各自学科的学术大师。东村别墅每户面积并不大,但因居住了这些著名教授而成了校园的一道独特风景,成了校园“可以炫耀的资本”。2000年因校园建设需要,东村永远消失了,但潘懋元先生的学生们至今仍难忘的事,就是当年能经常到东村老师家上课、吃饭、聊天,以至于形成了延续多年的师生们谈天说地、其乐融融的“周末沙龙”。

“大南新村的故事”讲述这个华侨别墅群与厦大校园共生共存的动人故事,展现别墅群里的大师生活、红色印记、老校长们的往事。厦大校友、北航教授谢希文回忆他父亲、最早居此的厦大教务主任谢玉铭,他的姐姐、厦大校友、物理学家、复旦大学原校长谢希德的往事。刘光朝回忆他的父亲、我校物理系半导体学科泰斗刘士毅居住在这里的美好时光,透露出当年萨本栋校长慧眼识才、提携刘士毅的感人故事。

在“鼓浪屿厦大宿舍大院的左邻右舍”文中,孩子们回忆,当年父亲黄典诚先生一家十几口人挤在窘迫的房间里,孩子们在家里玩耍吵闹,搞得“屋顶要掀开了”,但却丝毫没有影响正在旁边全神贯注、伏案疾书的父亲。当家人问父亲“孩子闹腾可否吵着您啦?”父亲放下手中的书,反而笑着问道:“没感觉啊,出什么事了吗?”黄先生是我国语言学的大师,在当年的简陋居住环境里搞科研,做学问,已达到心无旁骛的忘我境界,令人感叹。实际上,蜗居在陋室却一心扑在工作上的老师大有人在,从白城、勤业楼、芙蓉楼、大生里等许多回忆的故事里,都仿佛可看见深夜从小屋里透出的灯光,挑灯夜读的老师此时正在学问的海洋里遨游,身旁是熟睡的老人和孩子。彼时的老师们生活条件都是相当窘迫,住房拥挤、食品短缺、走廊做饭、公共洗漱、深夜提水、天热难熬……但这些都没能改变他们对自己热爱事业的追求。出版印刷大楼的简陋工作条件带给幼小出版社腾飞的梦,拥挤的芙蓉一宿舍同一房间走出三位院士,简陋的桂华山楼成了院士团队攀登科学高峰的阵地……回望他们走过的路,我们只能感叹,只要心中有梦,艰难的环境并不能停止他们前行的脚步。

本书的笔触还伸向那些在厦大校园里默默无闻却令人敬重的“小人物”。许多人还记得早年的“招待所”现已华丽转身为“大丰园酒家”,那位创始人“明辉伯”和她女儿陈丽英,是他们的用心经营,让“招待所”和“大丰园”成了厦大人温暖的待客之家;现落脚在勤业一的“厦大理发店”,伴随厦大几十年,甚至随厦大一起内迁长汀。这家小小理发店,虽在校园内几经搬迁,却是几代厦大人的必到之地。店里的“老刘师傅”、“小陈师傅”成了师生们可亲的“倾听者”,他们的“毫发手艺”,能在几任厦大校长头上“动刀”的故事,成了一段校园生活的温馨注解。是啊,厦大建筑里有大师们夺目的学术辉煌,也充满普通人的欢歌笑语。勤业餐厅馒头香味连着后勤人员的汗水,芙蓉隧道涂鸦充满着学生们的创意,一条街的林家鸭庄和晓风书店让人回味难忘,建南大礼堂的钟声昭示着每天太阳的升起,校园的石板路饱含着对学术殿堂的崇敬,而“思源谷”的秀丽带来情人们的浪漫与隽永……

潘世墨主编在序言中谈到,本书是采用非虚构的写作方式,从某个人或某件事的小历史探寻其所处时代的大历史,称之为微观史。这种微观的叙事最真实,也最动人,最有价值。以嘉庚建筑为主体的厦大建筑,通过其独特的美学价值和文化内涵,构成了厦门大学的大学文化、大学精神的重要组成部分。让我们一起行走于黉门楼舍之间,阅读那些流淌不息的动人故事,静静地聆听百年厦大的历史回声。

(蒋东明 厦门大学出版社原社长,编审)

2025年4月

来源:厦门大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订