相似之书 - 中国高校教材图书网

|

书名: |

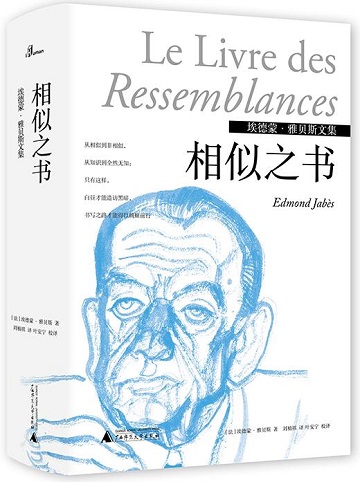

相似之书

|

| ISBN: | 978-7-5598-3303-7 |

条码: | |

| 作者: |

埃德蒙•雅贝斯 著 译者:刘楠祺

相关图书

|

装订: | 平装 |

| 印次: | 1-1 |

开本: | 大32开 |

| 定价: |

¥76.00

折扣价:¥72.20

折扣:0.95

节省了3.8元

|

字数: |

270千字

|

| 出版社: |

广西师范大学出版社 |

页数: |

428页

|

| 发行编号: | |

每包册数: |

|

| 出版日期: |

2020-12-01 |

|

|

| 内容简介: |

《相似之书》分为三卷,分别是“相似之书”“暗示.荒漠”和“不可磨灭.不能察觉”。书中充满了雅贝斯式的哲学的思考,从语言到文学,从宗教到传统,焦虑与困扰,在作者灵魂的拷问中不断明晰,坚定,从而无所顾忌,无所遵循,无所约束,达到了诗人为实现诗意语言,哲学人生的梦想的努力。

|

| 作者简介: |

作者简介

埃德蒙•雅贝斯(Edmond Jabès,1912—1991),法国著名诗人、作家、哲学家和宗教思想家,犹太人。“二战”后法国最著名的文学人物之一,对德里达、布朗肖等法国思想家产生过深刻影响。生于埃及,

熟谙法语。1956 年苏伊士运河危机爆发后被迫离开埃及流亡巴黎,1967 年加入法国国籍。同年成为蒙特利尔世界博览会上展示其作品的四位法语作家之一(另三位是萨特、加缪和列维-斯特劳斯)。1987年获法国国家诗歌大奖。

译者简介

刘楠祺,北京人,1982年毕业于北京大学西语系法语专业。文学译著有波德莱尔《恶之花》《巴黎的忧郁》,耶麦《晨昏三钟经》《春花的葬礼》等,并在相关期刊翻译发表博纳富瓦诗论若干篇。

|

| 章节目录: |

第一卷 相似之书

于是,循环开始…… 005

那个……的……或缺席之书009

一、关于《问题之书》的七段评论 011

二、关于本书 022

三、思想的游戏 027

…………

第二卷 暗示•荒漠

暗 示 155

眼 睛 159

首个词语之前 162

首个字词 163

沉默的顶峰 172

源头的谎言 175

创世的无知 176

…………

第三卷 不可磨灭•不能察 觉

寻觅门槛 299

造物主宠爱的造物 302

渡河•脸 305

终极的序曲 312

前门槛之前 317

墙的内外 321

前门槛 327

…………

后记 405

|

| 精彩片段: |

第一卷

相似之书

从它与书的相似,到与它相似的书。

本书是所有书相似的场域——也是所有场域相似的场域。

造物主唯重复造物主所言:而人呢?呵,人也重复造物主所言。

书既是造物主全能的场域,也是造物主武功尽废的场域:既是他彰显全能的场域,也是他屈尊取辱的场域。

当造物主把自己变成人的时候,人便借相似而成为造物主。

可读性一旦瓦解,难辨之文字便蠢蠢欲动。

于是,循环开始……

在我们的参照中心里,相似性是不是最广泛采用、最受他人认可、且最为那些试图了解我们的人所接受的判断标准呢?

“你就是那个你与之相似的人”——可每次我相似的都是另一个人。

我们能否就某种相似达成共识呢?但前提是,何谓相似?

表象迷惑我们。相似便是表象的荧惑之光。我们能否借相似一睹其真容?

这是一部相似于某本书的书——它本身不是书,而是其尝试的映象。

书中的人物相似于我们已经熟悉的人物——但其本身仅为虚构的角色。

本书将为七卷本《问题之书》中借追问与沉思、叙述与评论而获取的那些讯息提供某种新的维度。

本书是《问题之书》的姊妹篇么?显然,若无《问题之书》,本书绝不会问世。但本书自身会依然存在,就像每卷已完成或尚待完成的书一样,它也属于《问题之书》有争议的延伸或继续——作者与之已难分彼此。

*

镜子前,萨拉正赤身打量着自己的裸体。她端详得细致有加,因为她知道自己的身体已离她而去。

谁是身体不争的主人?我们尽可以让灵魂闭嘴或言说。我们尽可以完全躲进灵魂。但躲进去的是灵魂的身体么?

萨拉四周,她的那些男女同胞因为警察局户籍档案中的“犹太裔”标签而被捕。而灵魂是无须身份证的。

她仔细端详着自己瘦削的脸,这张脸让她害怕,因为在这张脸背后,她分明看到了主流意识形态控制下的那些新近死难者的面孔。

那是1942年,法国。

萨拉,三十二年后,镜子前的你在干么?就好像当时你幸免于难了似的?

“呵,萨拉,”于凯尔曾经写道,“你美妙的、令人心醉的身体犹如童年时远眺的风景,令世上一切胜景黯然失色。”

(我再也无从知晓我生活在哪个时代,生活在哪一刻。

于凯尔,胳膊肘支在窗台上,漫无目的地向外张望。萨拉读着于凯尔的一封信。雅埃尔穿过歌剧院广场的滚滚人流,向我挥了挥手——过去,那只手曾在蓝色的纸页上叱咤风云,把爱的词语奉献给她的恋人。

——过去,也就是说,在本书异象纷呈、书已散佚得七零八落的那个年代。

……在我们的悲秋那异象纷呈的年代里,四处散落着凄婉的书信。)

萨拉曾在给于凯尔的信中写道:“我们的故事永远只是玻璃窗后所见的一部死亡岁月中的书的故事,在那儿,相似的事物叶落飘零。”

那个……的……或缺席之书

瓦迪什拉比说:“我那个出生的日子;我那个死去的日子:呵,洁白无瑕的纸页!

“空白是最初也是最后的字词。”

萨尔塞勒拉比说:“我们忘掉了造物主的语言。

“自古以来,这遗忘就是我们的羊皮卷。”

缺席同样意味着一个个相似的透明。

他说:“在其他卷书里,从一部作品到另一部作品的追问已达至其最初——也是最后的——终结,在那儿,相似性为我们提供了一个全新的、近距离提问的机会——有如我们说起两种色彩时会把它们说成互补色一样——我们尚不知这种相似性比较会将我们带往何处,但有一点是肯定的:它已将我们引向同一部绵绵不绝之书的彼岸。”

有待阅读的,始终处于有待阅读的状态。

你在阅读。你把自己与那个已摆脱束缚之物绑在了一起——与那个将助你摆脱束缚之物绑在了一起。

你是一个应和之结。

……是一个天真之结、精巧之结,是可能与不可能的情事之结,是无限忠诚之结。

一、关于《问题之书》的七段评论

阿米特拉比曾经写道:“呵,有谁会去细数我们书页边缘上那些被考问过的世纪呢?”

阿尔齐拉比说:“每个世纪都给我们留下了其空白页。

“永恒不过是逃脱了书写的无数纸页。”

《问题之书》

《问题之书》是一部记忆之书。

虚构的拉比们对有关生命、话语、自由、抉择和死亡的不竭追问依次做出回答,而那些拉比们的声音已然化作了我的声音。

两位迷失的恋人阅读了这部作品提供的答案。我自己也试图在传统的边缘和字里行间再溯源头。

为了生存,我们必须有一个名字。为了进入书写的世界,我们除了使用这个名字之外,还必须接受使这个名字永存的每个声音、每个符号带来的机遇。

一首爱情之歌从一曲质朴哀伤的牧歌声中响起,它终归是一首希望之歌。这首歌的主旨便是希望我们去见证话语的诞生,并在更为真实的维度上见证那不断升高的受难门槛,这一点已由受难者群体所证实,而其呻吟将世世代代由殉道者们所接续。

1963年

“这部关于萨拉和于凯尔的传奇,通过赋予虚构的拉比们以多种多样的对话和沉思,讲述了一个关于被人和词语毁灭的爱情故事。这个故事具有书一般的分量,也具有对一种漂泊性问题的苦苦追求。”

《于凯尔之书》

作家自我诘问的场域贯穿于缺席之书。那是一个生命之前的场域,是我们曾生活过的死亡的场域。它横亘在已写就和待书写的作品之间。因此,若看到有些人物似幽灵般现身又何足为怪呢?

字词穿越过这个空间,犹如空中翻飞的白鸟。一经读者阅读,它们才会以一种不可预测的顺序翩然落地。

从于凯尔的自杀到萨拉之死,书中的每一页都是宿命的代价和告白的声音。

宇宙形成于宇宙被赋予形式之处。

叙述、对话、反思和祈祷纷至沓来,地平线上,一座座孤峰凸现。但呼号依旧召唤着呼号。它便是那株常春藤和那个符号。

1964年

“有个作家和字词一起出逃了,有些字词、有时只是一两个字词随他一同赴死。一个字词首先是一只蜂巢,其次是个名字。两个名字争抢我的心和我的灵魂。我发觉它们深藏在我身心中幽密的深处,我在黑暗中度过的正是它们的生活。像你昨天一样,我如今精疲力竭。我的过去因掠夺和迫害而沉重。我的往昔把头垂向虚幻的倚靠,那或者是一条同情的臂膀,或者是我的桌子。

“我再无豪情。你把我扔进白昼,我就是白昼里那条豁裂的过道。

“——作家是什么?——赫德拉比曾向一位有名的说书人提问——是文学家么?不是;他不过背负着一个人的影子。”

“你就是此人,于凯尔,你就是这个英雄和这个殉道者。

“我马上让路。

“你从惩戒营归来后,全身心投入最后的时间,而我的纸页嗅到了你信仰的灰烬。

“书便是伤痕的一瞬,或永恒的一瞬。

“这世界唯有我们俩。”

《向书回归》

小草没有其他念想,它不过想留住绿色,卵石也没有其他野心,它不过想见证水和沙的分离。就在此时,联结变成了作品,书变成了世界。

作为《问题之书》上部中的最后一卷,《向书回归》沿着其自身的轨迹向纵深发展。

作品通过一个故事,让我们见证了两个犹太青年的爱情,目睹了他们之间的爱如何被毁灭。但这个故事并未采用叙述的方式展开,而是由虚构的人物引领着我们,借问题与对话而直抵语言和诗意之冥想的源头,在那儿,“造物主就是对造物主的考问”。

本书历经书内和书外两次书写。这是一种双重的体验,词语的命运与犹太人的命运在此重叠,因为“犹太教与书写无非是同一种期待、同一种希望、同一种消耗。”

1965年

“你能否听到流动的风或静止的水?一份契约即是一把无声出鞘的短剑。因此,相互联结就意味着绳缠剑锋,意味着在不能打结之处重又不断地缠上绳结。

“自由意味着一份契约,它将我们导回到契约当中。

“我活着,就有奇迹。我是斩断了这份绳结之契约的生命。

“我需要你,暂歇之人和光环中人;这不是为了继续生存下去,恰恰相反,是为了在墨水中终结和固化我的生命。

“在灰烬与火种中。

“如今我得知,一页纸与另一页纸联结,便如同字词与其使役的符号联结。

“那是符号与符号的联结,或是符号与符号之缺席的联结。

“在已扣减而被黎明放行的时辰尽头,在萨拉失去于凯尔的道路尽头,在犹太人与犹太人一同消殒以保存其信仰之地,回归书,便是回归元气和誓约。

“一旦你开始对自己负责,你就只会依靠自己了。继我之后,让你和我一起成为那最后之书的根基吧。”

《雅埃尔》

本卷分为两部:《叙事之前的时间》——这是本书挥之不去的念想——和《叙事的时间》,以一部日记的形式展示给我们。

雅埃尔,一个女人,在沉默的往昔中挣扎,以一个胎死腹中的孩子作为象征,表达出她对未来的渴望。

她是本书的话语,唯有她拥有一个名字。

与她结合的那个男人被其谎言激怒,以为是自己一时悲愤杀死了她。事实上,是她自己了断了自己,这起谋杀实则是造物主在创世中心的自尽。

说书人依据雅埃尔留下的线索,开始了对真相的痛苦调查,直到他在自己模糊而执拗的记忆中领悟到那其实便是他的原罪。

由是,书作为证人——它目击了一个时代,那时代既晦暝不清,又被其毁灭的时间火花所揭示——而自我考问。

1967年

“……这梦先是从一阵可怕的灵魂窒息开始,继而化作死亡的玄象,接着又变为一本普通的日记,在那儿,昼与夜迎头相遇。”

《埃里亚》

在前面的故事中,雅埃尔与语言已化为同一,在那儿,人没有了音讯。

在这个故事里,或许是为了终结,她让埃里亚——那个她初恋时胎死腹中的孩子——加入进来,使这部作品得以延续。

“书中藏着一张脸,我们的书写让它皱纹满面。

“书越古老,这张脸就越纯洁。”

这张脸——因激情破灭而沉默——无论与人结盟还是关系断裂,都是埃里亚的脸。我们将被召去逐页破译这张脸,直至其最终和难以预测地变形。

于是,在那本书破碎的边缘,一个凝固了的无辜的生命让我们对那种将他者——是我们么?是造物主么?——卷入其强横且充满争议之缺席的生活开始沉思。

1969年

“呵,雅埃尔,在沉默的另一端,你破碎的名字已经在死亡中重组,可谁把这件事搞得如此拙劣?

“字母的顺序被粗心地打乱了,一个不熟悉的名字‘埃里亚’在沙上显现出轮廓,那地方很久以来就没人指望会有人迹出现。”

“死亡便是这样让我们活在无法实现的生命之梦中的。”

《亚埃里》

或许,书写就是死亡门槛上揭示给自己的那个词语。

由此,转瞬之间,本书让我们一睹其真容,让我们借亚埃里的目光——那一切与虚无之眼——去破译它,那目光也是律法难泯之目光,它统领生与死。

眼珠(œil)当中有律法(loi)。每一道目光都包含法则。

航迹无穷,作为其符号中的符号,本卷作品对自身,同时也对孕育本卷的前几卷作品进行了反思。

1972年

“所以,亚埃里会在某个预设了话语的模糊空间里观察我们。

“谁能预见到沉默会如此耐得住性子?呵,黑夜。

“世界让我们和平相处,除非我们自己纵容各种胆大妄为。

“某种东西想要毁灭我们,即使已经毁灭了我们,还要把哪怕包含了一丁点儿我们的残留之物也都统统毁灭。

“有一种毁灭伴随着所有毁灭的过程,它在养精蓄锐,以便在未来毁灭掉所有毁灭。

“亚埃里,便是那最遥远的能量。

“……那是最遥远的、未曾设想过的能量。

“空无会从最后一个字母开始重组我们的名字么?

“听听时间的呼吸吧。永恒的呼吸难以察觉。”

《.(埃尔,或最后之书)》

故事从符号中诞生,并把我们掷回了符号。

“……écrit(书写),récit(故事):同一个词语,但字母不动声色地颠倒了顺序。

“一切书写都在和我们分享它们的故事。”

十年来,一部书——既是同一部书又总是另一部书——在某种循环运动中带来其自身的诘问,每次范围都延伸得更广。在安危未定的边缘地带,那些问题被不厌其烦地屡屡问及。

“在此,昨日的循环缩成了点,而循环的提问变成了向点的提问。”

这部循环的作品能在这个点中找到其合乎逻辑的结论么?

这个点——终极的踪迹——或许也是本书恒久轮回的那个场域,是恒久轮回的某个确切的时刻。

随着本卷的结束,七卷本《问题之书》就此完成。

1973年

“我抵达了那难以想象的死亡的顶点了么?在那儿,死亡搅散并淹没了亚埃里的目光。死亡拒绝了字母,拒绝了字词,它也因此挣脱了所有羁绊,当然也摆脱了书。

“可怕的义务:在被终极缺席玷污的反光之处猝然屈服——屈服于非存在的地狱般的环境。

“虚空像造物主一样没有名字。沉默另一端的目光与书的最后一个句号一同化为石头。

“从此再也没有了话语的言说。”

|

| 书 评: |

|

|

| 其 它: |

|

|

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订