寻蜀记——从考古看四川 - 中国高校教材图书网

|

书名: |

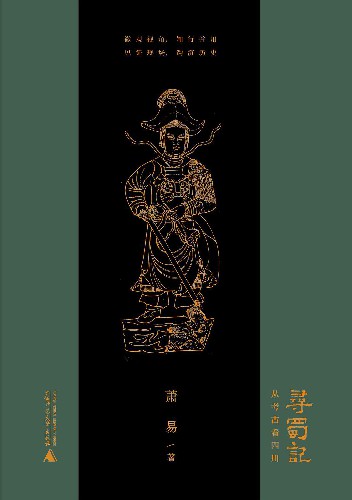

寻蜀记——从考古看四川

|

| ISBN: | 9787559830623 |

条码: | 9787559830623 |

| 作者: |

萧易 著

相关图书

|

装订: | 0 |

| 印次: | 1-1 |

开本: | 32开 |

| 定价: |

¥78.00

折扣价:¥74.10

折扣:0.95

节省了3.9元

|

字数: |

|

| 出版社: |

广西师范大学出版社 |

页数: |

|

| 发行编号: | |

每包册数: |

|

| 出版日期: |

2021-01-01 |

|

|

| 内容简介: |

|

作者萧易跟随《中国国家地理》进行考古之旅,选择了四川近年来具有代表性的考古发掘以及荒野田畴的遗址,时间跨度从新石器时代到清代,集结19篇文章,汇成《寻蜀记》。这之中,不仅有耳熟能详的三星堆、金沙遗址,也有诸多难得一见的的现场见证(如蒲江船棺、江口沉银),还有大量文物出土和遗址留存(如汉阙、龙桥群)。从微观的角度,一一呈现并解读出汉代的石阙、唐代的石窟、宋代的古城、明代的陵墓、清代的建筑……这些文物串连起来,形成一部可以触摸、踏访的历史,从而以考古的角度呈现了四川的历史与沿革,展现四川丰富、深厚的人文历史。

|

| 作者简介: |

|

萧易,1983年生于江苏扬州,2005年毕业于四川大学中国语言文学基地班,现担任《天府广记》杂志主编,《中国国家地理》《南方周末》等专栏撰稿人。曾出版《古蜀国旁白》《唤醒纵目神》《纵目神时代》《金沙》《知 ? 道——石窟里的中国道教》《影子之城?梁思成与1939/1941年的广汉》等专著。

|

| 章节目录: |

先 秦

纵目之神 三星堆的青铜时代

金沙遗址 沉睡千年的古蜀王都

载魂之舟 追寻开明王朝的背影

西风残照 汉家陵阙

秦 汉

合江金棺 汉代生命与死亡的画卷

东汉丹青 中国南方最早的壁画墓

盐源笮人 影子武士

安宁河畔 叩响大石墓中的邛人

南北朝

梵音缭绕 从成都步入“南朝四百八十寺”

唐五代

蓝本之谜 巴蜀大佛多

和陵风云 孟知祥和他的后蜀

宋 代

泸州宋墓 雕刻在石头上的南宋

西蜀梦华 中国宋代金银器第一窖藏

方山为城 四川盆地的南宋城堡

明 清

报恩古寺 皇宫、寺院与家庙

龙隐西南 中国最大的明清龙桥群

江口沉银 八大王的藏宝图

盐亭字库 书写在塔上的文字信仰

附 出土文物在哪里

跋 知易行难

|

| 精彩片段: |

纵目之神 三星堆的青铜时代

三星堆两个祭祀坑出土了众多精美的青铜器,纵目大面具,眼睛呈圆柱状往前伸出;青铜大立人通高260.8厘米,是世界同时期最大的青铜雕像……这些自成体系的青铜器,被古蜀人用于祭祀,追忆和崇拜历史上赫赫有名的祖先、无所不能的神灵,向后人展示着他们天马行空的幻想、艺术乃至心灵。

眼睛是古蜀人给人的印象

1986年夏天的一个黄昏,四川广汉鸭子河上的打鱼人早早吆喝鱼鹰进了船舱,河畔鳞次栉比的砖厂冒出一团团黑烟,飘荡在天空中,久久难以消散,挖土机的轰鸣声令这里的夏天显得燥热无比。多年后,这个燥热的夏天仍留在了许多人的记忆之中。就在这天,砖厂的挖掘机意外发现了惊人的宝藏。这是两个埋藏着大量珍贵文物的祭祀坑,坑中出土了青铜大立人、纵目面具、青铜人头像等大量珍贵文物。一个失落已久的古老王国通过这些美轮美奂的文物向后人讲述着它的族人、战争、艺术乃至灭亡的不幸。

纵目大面具,高65厘米,宽138厘米,出土时倒立在祭祀坑里的,远远看上去像把椅子,挖出来原来是个巨型面具。它长刀眉,鹰钩鼻,扁平的嘴巴似乎带着盈盈笑意,最特别是的眼睛,呈圆柱状往前伸出,甚至连眼肌都附在眼球上拉了出来,似在奋力张开眼睛。古蜀国的工匠们,将人与兽巧妙地融合在一起,创造出这具既夸张又独具特色的作品。(图2-1、2)

中国古代有个成语,叫“蜀犬吠日”,说的是成都平原上的狗很少看见太阳,一当太阳露出脸时,它们就感到奇怪,感到是个怪物要去叫,要去咬。成都平原自古多雾,天基本上是阴沉沉的,生活在这里的蜀人想要看清远一点的东西,很不容易。一种观点认为,纵目面具正是在这样的背景下制作出来的,面具的眼睛是柱形的,这无疑意味着它有超乎寻常的望远能力,可以看见很远的地方;两个尖尖的耳朵像鸟的两只翅膀一样,在古人眼中,天空中飞翔的鸟能够听到很远的声音,甚至是云霄之外神灵的指示。因此,纵目大面具又赢得了千里眼、顺风耳的称呼。

另一种观点认为,纵目大面具塑造的是蜀王蚕丛形象。《华阳国志》记载:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王,死做石棺石椁,国人从之,谓纵目人冢也。”所谓“纵目”,是否像神话中的二郎神一样,额头中间长出一只眼睛?祭祀坑发现后,学者们才恍然大悟,原来“纵目”可能正如这些面具一样,眼睛是向外突出的。也许有人要问,蜀王蚕丛怎么会长得如同怪兽一般?殊不知,纵目大面具是对蜀王蚕丛的追忆,这样的形象,显然经过了古蜀人天马行空的幻想与艺术加工。

除了纵目大面具,三星堆还出土了许多与眼睛有关的文物。“眼形器”有菱形、钝角三角形、直角三角形三种样式。菱形是完整的图案,钝角三角形器由两件上下拼合成菱形,直角三角形器则须由四件才能拼合成菱形。菱形的中间,恰好组成一个突出的圆,它们代表的是古蜀人“纵目”。

眼睛,是古蜀青铜器艺术表达的重要母题,有意思的是,甲骨文中的“蜀”字,写法虽有20多种,每一种写法上面,都有一个大大的“目”字。(图2-3)历史上的古蜀人并未留下自己的文字,为什么商朝的甲骨文中会以眼睛来代表蜀人呢?从青铜器中的眼睛崇拜来看,当时的古蜀人创造出大量眼睛突出的形象,供奉于宗庙或神殿中。同时代的商朝人,可能看到或听说了这些神像,便用象形的方式将它记录下来,这或许就是甲骨文中“蜀”的由来。

祭祀坑之后最大的考古发现

纵目大面具,硕大的体积说明它不是戴在人脸上的,联想到它两颊上下均有榫孔,推测是组装在大型柱状建筑物上,被高高供奉起来;眼形器的四角均有小孔,表明过去是组装在某些建筑物上的。种种迹象表明,三星堆古城曾有一座庞大的宗庙,容纳古蜀国珍贵的青铜器、玉器,也是巫师举行重大祭祀仪式的场所。(图2-4)

这个推断在2013年得到证实,新发现的三星堆青关山遗址,向后人展示着古蜀国恢宏的建筑与隐秘的祭祀。(图2-5)我来到青关山时,巨大的考古探方中,隐约可见一个长55米、宽15米的长方形建筑基址,根据残存的柱洞分析,这处建筑由6—8间房屋组成,沿中间廊道对称分布。墙基内外各有一排密集的土坑,总数近200个,可能是支撑屋面出檐的“檐柱”,底部由红烧土垒砌,夹杂大量卵石。

青关山北濒鸭子河,南临马牧河,是三星堆位置最高的风水宝地,站在这里,整个古城尽收眼底。考古勘探显示,青关山台地分布着大片红烧土与夯土,现存面积约16000平方米,年代被确定在商代,这也是中国继河南安阳洹北商城一号宫殿基址之后发现的第二大商代建筑基址。

地处河南安阳市的洹北商城是商代中期都邑,位于南北中轴线上的一号宫殿基址,东西长173米,南北宽约90米,呈“回”字形结构,由主殿、耳庑、廪台、南庑等部分构成,这一发现将中国四合院的历史追溯到商代。已发掘的四个封闭式台阶上有保存完好的木质踏步,每个台阶正对正室,其中两个正室祭奠坑用猪、狗、羊作祭品。同样,青关山下方也埋藏着多处破碎的玉璧、石璧、象牙,可能是奠基时埋下的。(图2-6)玉璧、象牙曾在祭祀坑中屡有发现,它们是古蜀国的祭祀重器,由此可以管窥青关山的尊贵地位。

由于发掘面积有限,青关山迄今只露出了冰山一角,从奠基使用的玉璧、象牙来看,青关山基址上曾有一座礼仪性建筑,可能是古蜀国的宗庙,它被誉为继两个祭祀坑之后的最大考古发现。

青铜人头像,他们是谁?

纵目的形象,成了三星堆青铜器的特征。青铜人头像也是纵目的,但与纵目大面具还是有很大区别——眼睛鼓出眼眶之外,中间有一道横向棱线,虽然神秘,却不像纵目面具那般夸张,可能代表酋长或祭司阶层。

青铜人头像戴着面具,作为古蜀国的头目,为了保持神秘,是不会轻易以真面目示人的,戴上面具,不但掩盖了自己的面容,也隔绝了与世俗的联系。我曾经在雅安芦山县看过当地的庆坛表演,这是芦山当地的古老傩戏,当那些年过六七旬的坛师戴上面具的一刹那,身体似乎被注入了活力,顿时手舞足蹈起来。(图2-7、8)

学者们普遍认为,人头像过去是有身躯的,只不过青铜珍贵,它们的身躯以木头或者泥巴代替,并在埋入祭祀坑前被毁坏。在三星堆,能享受全铜铸造殊荣的,只有那尊高260厘米的青铜大立人——出土时在祭祀坑中平躺着,身边环绕着纵目面具、人头像、玉器以及六七十根1米有余的象牙。

大立人的模样,与青铜人头像并无太大区别,粗眉、纵目、高鼻、阔口、大耳,只是他的身体也用青铜铸造而成,竭尽奢华之能事:头戴双层高冠,身穿三层华衣,外衣装饰四条飞龙,很像后世帝王的龙袍,双手硕大,夸张地握在胸前,过去可能握着玉璋或象牙等礼器,似乎正醉心于一场盛大的祭祀仪式之中。大立人在所有人像中居于最崇高的地位,是古蜀国群巫之长。(图2-9)

有意思的是,在可以辨认的64件青铜人像中,发型只有两种:一种长长的辫子拖在脑门后面,称为“辫发”(图2-12);另一种头发卷起来用笄(古时的发簪)系在脑后,叫作“笄发”(图2-13)。在古代,不同部族的发型一般是不同的——也就是说,出现在三星堆祭祀坑中的“辫发”和“笄发”是两个风俗装扮差异很大的部族。

梳着“笄发”的青铜人像常故作神秘之态,他们的工作几乎全部跟宗教有关。身着华丽服饰、高高站立在祭祀台之上的青铜大立人,双手无限夸大举在胸前,正陶醉于恢宏的仪式之中;头戴鸟头冠、下穿鸟足裤的青铜立人,似乎正在云蒸霞蔚中飞翔……无一例外,他们都是“笄发”。

那些梳着“辫发”的青铜人像则似乎终日无所事事,若干年前的一场变故毁坏了他们脆弱的木制、土制身躯,面对着孤零零的人头,我们很难复原出他们曾经的生活。跟那些醉心祭祀的“笄发”们不同,“辫发”们可能是世俗的权力集团,也就是通常说的王权。

在古代,国家权力往往分为宗教与王权两个部分。青铜人像的两种发型透露出古蜀国内部的政权模式:“笄发”们代表的是神权阶层,控制着三星堆人的精神,充当着三星堆人与神灵之间沟通的媒介;“辫发”们则奴役着三星堆人的身体,把王权牢牢抓在自己手中。如此说来,三星堆古国的政权一分为二,一族占有神权,另一族则把王权收入囊中。

两个部族的真正身份,引起了学者的浓厚兴趣。北京大学考古文博学院院长孙华认为,他们一支是成都平原上的土著部落,另一支则可能是来自二里头的夏代王族。我们甚至可以大胆想象远古的一幕变迁:3000多年前或更早,一支来自二里头的夏朝王族来到成都平原,当地土著部落对他们礼遇有加。王族神秘、虔诚的祭祀仪式引得土著心驰神往,他们留下来担当古蜀国的巫师。王族最终取代土著巫师,并进一步攫取了三星堆的神权。成都平原上出现了神权与王权并驾齐驱的情况。

祭祀坑中,“辫发”的数量远远超过了“笄发”。不过,数量跟分享权力可能没有太大联系。青铜人像中有四个戴着黄金面罩,黄金暴露了两个部族之间的秘密协议。在古代,青铜珍贵,黄金更为稀有。四个青铜人像应该代表了古蜀国的最高权力。他们两个“辫发”,两个“笄发”,数量恰好相等,似乎刻意维持某种平衡。

口说无凭,他们似乎还签下了协议。在一件金杖上,刻有这样一幅图画:四根羽箭平行射入两个人头之中,箭头分别穿入两条鱼的头部,箭尾则是两只展翅的飞鸟。一个最新的说法是,两个人头代表着“笄发”和“辫发”两个部族,鱼和鸟是它们的图腾,羽箭则相当于誓言。这是“笄发”和“辫发”们刻下的契约,写下的是庄严和肃穆。

特立独行的青铜时代

除了青铜雕像,三星堆人还用青铜铸造了一个栩栩如生的动物世界。鸟形器是最常见的,青铜神树枝头上有鸟,青铜尊上有鸟,许多鸟出土时便是形单影只的,谁也不知道它们原先栖息在哪里。最具震撼力的是青铜大鸟头,通高40.3厘米,大大的眼睛,长长的勾喙,可能寓意着继蚕丛之后的蜀王鱼凫,鱼凫的“凫”字,指的就是捕鱼的水鸟。(图2-14~16)

在三星堆遗址,龙也时有出现。在长达数千年的历史中,龙一直备受中国人信仰,有着不同图腾崇拜的古人,纷纷将自己部落的图腾嫁接到龙身上。崇拜猪的部落,说龙很粗壮;崇拜蛇的部落,说龙头上没有角;崇拜羊的部落,说龙是有胡子的。我们今天见到的龙,是秦始皇统一全国后才最后定型的。三星堆青铜龙柱形器,一条小龙趴在青铜器上,瞪着眼睛,张开嘴巴,露出锋利的牙齿,正伸着脑袋四处张望,后爪紧紧抱着青铜柱。它有一对大耳朵,耳内侧长着一对犄角,却留着山羊胡子。

青铜蛇多呈S形,仿佛正在游弋或昂首攻击,眼球呈圆形凸出来,腹部有一排鳞甲,头部和背上长有翅膀。《山海经》记载,鲜山有鸣蛇,样子长得像蛇,却有四只翅膀,声音像磐石。据说鸣蛇是不祥之物,见了就要大旱。三星堆人还用青铜铸造出虎、雄鸡、鹤等动物的造型,它们和三星堆人一起,奏响了生命的欢歌。

商朝精湛的青铜铸造技术,也影响着古蜀人。三星堆出土文物虽然颇为神秘,不少文物却能看到商人的背影,诸如青铜尊、罍等,应该是蜀地工匠模仿中原青铜器制作的。早在3000多年前,极富探索意识的古蜀人已经走出成都平原,积极与外界交流,从浩瀚的商文明中吸取了诸多精华,却又自成一体。这就使得三星堆在保留了它天马行空幻想的同时,又加入了殷商文明的大气与磅礴。

自大禹铸九鼎以来,鼎、尊、罍、彝、盘、豆、簋等青铜容器便成为中国青铜文明的主流,三星堆却自成体系,这些青铜器被他们用于祭祀,追忆他们历史上赫赫有名的祖先、无所不能的神灵和死去的亲人。

一棵棵神树,一个个铜人,一只只飞翔的鸟儿,一双双神秘莫测的眼睛。三星堆900余件青铜器成功地搭建起了古蜀青铜文明的高度,绘声绘色地把一个失落已久的古老帝国重新拉到我们身边。也许,当风拂过古国的时候,整个王国的人们都可以聆听到那些由金属的摇曳和碰撞演奏出的音乐,那一声声清脆的声响证明了一个伟大的青铜时代在成都平原达到顶峰,它自成体系的题材,吟唱着古老却特立独行的史诗。

|

| 书 评: |

四川学者萧易独辟蹊径,将目光投向蜀地古代遗迹,他访古城,探古墓,寻遗迹。《寻蜀记》是他与《中国国家地理》十余年合作考察的结晶之一。他用行走丈量土地,用所见阐述历史;《寻蜀记》是他与家乡历史的对话,他用这本书帮我们寻找一个已经渐行渐远的蜀地那些人和事……

——《中国国家地理》主编 单之蔷

萧易固然是斯文的,具有江南读书人的潇洒派头,文史兼修的深厚素养,严谨练达的造句能力,不过,比起这些禀赋和技能,穿透古今的想象力,以及动手动脚的行动力,更值得尊重和学习。

——纪录片 《极地》《炮火下的国宝》《古书复活记》总导演 杜兴

青年学者萧易新作《寻蜀记》,巧妙精选了19处四川著名考古和文化遗址,通过发掘材料的爬梳、比对文献史料,并亲临现场探访,钩沉出了四川从新石器时代、古蜀方国延绵到明清的隐藏的精彩瞬间,由微见著,将四川历史序列清晰地勾画出来。其深厚的文史功底、娓娓道来的灵动笔法,配以遗址发掘现场和出土文物的珍贵图片,将枯燥坚硬的考古材料润化开来,带给读者的不仅是文史干货条陈缕析的悠长滋味,更有古代生活场景栩栩如生的再现。

——四川大学博物馆科创中心主任、文艺与传媒博士、文物学与艺术史博士后、哈佛大学访问学者 张苹

|

| 其 它: |

|

|

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订