物质的迷醉 - 中国高校教材图书网

|

书名: |

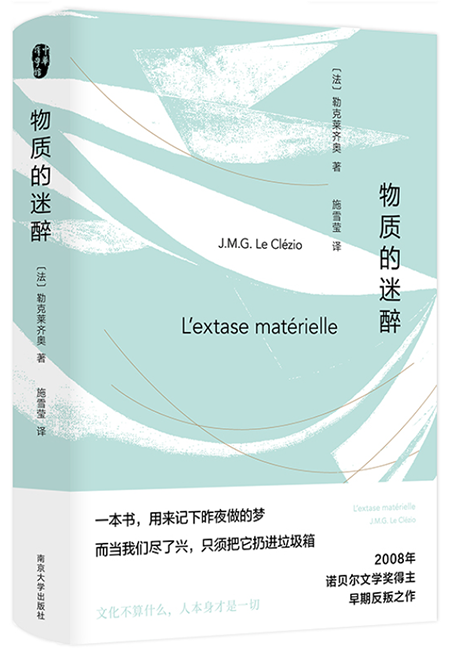

物质的迷醉

|

| ISBN: | 9787305262258 |

条码: | |

| 作者: |

[法]勒克莱齐奥 著

相关图书

|

装订: | 平装 |

| 印次: | 1-1 |

开本: | 大32开 |

| 定价: |

¥68.00

折扣价:¥61.20

折扣:0.90

节省了6.8元

|

字数: |

|

| 出版社: |

南京大学出版社 |

页数: |

|

| 发行编号: | |

每包册数: |

|

| 出版日期: |

2023-06-01 |

|

|

| 内容简介: |

本书发表于1967年,是勒克莱齐奥以“词语”为媒介,革新对实在物质世界认知的一次尝试。他试图打破种种制度、规约的桎梏,以天真的目光重新审视自我、存在、写作、物质与意识等命题。他以丰富、具体的诗意语言重与在场的现实建立起联系,并将这一瞬间中饱满的情绪传递给读者。

本书是勒克莱齐奥创作早期的重要作品,包含了他未来创作的诸多风格元素与思想母题。

我想创造一本书,其中有一种此前的虚无与一种此后的虚无。——勒克莱齐奥

|

| 作者简介: |

著者简介:

勒克莱齐奥(J. M. G. Le Clézio),2008年诺贝尔文学奖得主,1940年生于法国尼斯,拥有法国与毛里求斯双国籍,迄今为止共出版小说、散文、游记、译作等50余部,被翻译成40余种不同语言。代表作有《诉讼笔录》《沙漠》《流浪的星星》等。

译者简介:

施雪莹,博士,南京大学外国语学院法语系助理研究员。研究方向为法语国家(地区)文学研究、翻译理论与实践研究,译有《三孔桥》([阿尔巴尼亚]伊斯梅尔·卡达莱)、《天空之蓝》([法]乔治·巴塔耶)等作品。

|

| 章节目录: |

物质的迷醉

无限居中

风景

人造之物

写作

未来

苍蝇谋杀案

陷阱

意识

镜

沉默

词中世界——《物质的迷醉》译后记

|

| 精彩片段: |

选自《无限居中》

当我们谈论一个人,说他有教养,我们常称他为“有文化的”。为何如此呢?所谓“文化”到底指什么?通常,大多数情况下,它是指这个人识得希腊文拉丁文,能将一些诗句倒背如流,还说得出荷兰画家和德国音乐家的名字。文化的作用便是在遍地鸡毛的世界里让人发光发亮。如此理解的文化不过是无知的另一面。在这个领域博闻强识,在那个领域一无所知。文化是相对的,永无止境;它永远不可能尽善尽美。既然如此,向我们标榜这样的典范又有何意义呢?

另一种常见的情况是,文化的含义被限定在艺术领域之中。为什么文化就该存于此处呢?关于生活的一切都是重要的。与其说一个人很有文化,我宁愿别人告诉我:他是一个人。而我要问:

他爱过几个女人?他喜欢红发还是棕发的女人?他午饭吃什么?他生过什么病?得过流感、哮喘,生过疖子,便秘吗?他的头发什么颜色?皮肤什么颜色?走路姿势如何?泡澡,还是冲凉?读什么报纸?入睡困难吗?做不做梦?喜不喜欢酸奶?他的母亲是谁?他住在哪栋房子、哪个街区、哪个房间?他喜欢长条枕头还是方枕,都喜欢,或都不喜欢?抽烟吗?说话有什么习惯?有什么癖好?被骂了如何回应?喜欢阳光吗?大海呢?自言自语吗?有什么弱点,什么愿望,什么政治倾向?他喜欢旅行吗?如果推销的小贩突然出现在他家门口,他会怎么做?在咖啡馆、餐厅里,他会点什么?喜不喜欢电影?什么穿衣风格?给孩子取什么名字?多高?多重?血压多少?什么血型?什么发型?每天早上花多长时间洗澡?喜欢照镜子吗?字迹如何?他的邻居、朋友是谁?这一切远比所谓的“文化”重要许多;日常的事物、举动,他人的面孔对我们的影响远比阅读或博物馆更为深刻。莎士比亚,我们是会读的,不过一生只那一次。而莫里斯圆柱上的广告,我们却每天都能在街角看到!

文化不算什么;人本身才是一切。自相矛盾的真实的人,变化多端的真实的人。有些人读过希腊神话,了解植物学或葡萄牙诗歌,便自觉境界非凡,不过自欺欺人而已。他们不明白文化的旷野无边无际,也就不知道自己身上真正伟大的东西:生活本身。

他们在对话时抛出的佶屈聱牙的名字让我厌烦。难道他们真的以为,引用几句话,摆弄几句前苏格拉底哲人的名言,便能让我刮目相看?他们所谓的博学不过是精心掩饰的贫瘠罢了。事实另有尺度。一个人如何理解苦难、软弱和平庸,这才是真正的文化所在。读过什么、学过什么,并不重要。艺术,布尔乔亚可敬的实体,有修养、文明人的标志,普适的人的标志,“体面人”的标志:谎言、世故、摇摆不定、浮于表面。活着是件严肃的事。对此我谨记心间。我不想伪装,也不想欺骗。走上这条旅途的人,不应做个“游客”,脚步匆匆,只为尽快记下要点,记下可悲的要点,以便不费吹灰之力卖弄炫耀,大谈“日本”或是“海明威作品中的斗牛神话”。比起这些,生活的细节更令人沉醉。

|

| 书 评: |

|

|

| 其 它: |

|

|

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订