|

浚县古庙会

“庙会”,是一种中国传统民俗文化活动,是传统农耕文明发展的产物,其起源与远古祭祀活动相关,发展成熟于宗教活动,多在节日庆典时举行,大多围绕祠庙寺观或附近街道展开,以集会形式,满足地方群众游玩、物资交流、祭祀礼拜、艺术展演等需求。

浚县东关的都火神庙

“庙会”这一概念的核心元素有三:一是实体化的祠庙寺观(或可以替代庙观的某种精神性场所);二是围绕庙观或替代场所而开展的,以祀神、祈祷、请愿为主,兼有商贸、游乐的集体活动;三是在特定节庆期间开展,规模较大。

浚县古庙会舞狮中的杂耍类动作

“浚县古庙会”,全称为“浚县正月古庙会”,是自明代后期成熟,沿袭至今,主要依托河南浚县城隍庙及浮丘、大伾二山明清以来的寺观,于每年农历新年期间举办的,以祀神、请、娱乐为主,兼具商贸、游集的大型庙会活动。

浚县古庙会竹马表演

由于浚县庙会历史悠久,因此,地方政府在申报相关民间文化项目时,冠以“古”字,以显示其历史底蕴。

浚县古庙会高跷表演

2004年,“浚县正月古庙会”被列入中国民族民间文化保护工程试点项目;2005年,浚县“泥咕咕”被国务院公布为国家级非物质文化遗产;2008年,“浚县民间社火表演”被评为国家非物质文化遗产。

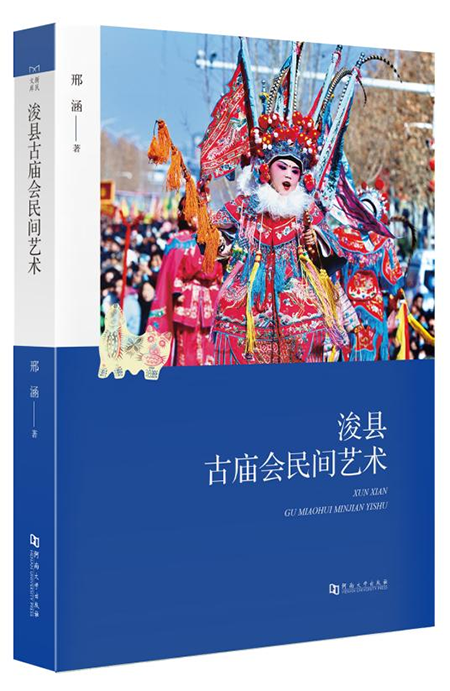

《浚县古庙会民间艺术》(订购)

邢涵 著

河南大学出版社

内容简介

《浚县古庙会民间艺术》旨在透过“浚县古庙会”的案例表明,空间场所、群体参与、形式美感、意蕴沉淀和价值传承,是民间艺术发生发展的五个核心要素。这五个因素,是我们理解和把握民间艺术历史与传统的基本视野,也是解决其现代建构时难以回避的五个因素。换言之,作为民族艺术基底的民间艺术,倘若丢失这五个因素中的任何一个,其发生发展都会面临不同程度的挫折或困境,反之,若我们只关注艺术形式的研究或开发,而忽略民间艺术与地缘、场所、社会行为主体、历史文化内涵、价值传承几个因素,便难以落到实处,既无法获取发展动力,也无法构建民间艺术的现代生态,更不可能实现其传承与持续发展。

作者简介

邢涵,东南大学艺术学理论博士。现为河南大学美术学院艺术学理论研究院教师,研究方向为艺术学理论、民俗民间艺术、美学。

来源:河南大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订