|

2012年4月23日,在国家图书馆北区广场举办了第七届“文津图书奖”的颁奖典礼。第七届文津图书奖评选活动于2011年12月正式启动,从全国的出版社、作者、读者、专家、媒体和图书馆推荐的897种图书中甄选出了56种推荐图书和10种获奖图书。

北京大学出版社总编辑张黎明和《天涯芳草》责任编辑王立刚参加了典礼并领奖。

张黎明总编代表出版界发表了热情洋溢的致辞。高度评价了文津奖的宗旨和成就,简要介绍了北京大学出版社参与文津奖的过程和取得的成绩。到第七届为止,北京大学出版社共有5种图书获奖,6种获得推荐。在全国的出版社中名列前茅,证明了北京大学出版社在大众出版方面的影响力。

下面为张黎明总编的发言:

各位来宾,各位读者朋友:

大家好!

非常荣幸能够有机会在第七届文津图书奖的颁奖典礼上致辞。

我首先要在这里对国家图书馆,对文津图书奖的组织机构,对所有获奖和提名的作者与出版社,对广大读书爱书的读者,表达我的钦佩和感谢。

文津图书奖已经成为中国图书界一年一度的盛典,我一直在思考为什么一个只举办了七届的图书奖可以超越国内众多的图书奖,成为出版界人气最高,最具阅读公信力的奖项?

首先我们不难想到国家图书馆独一无二的地位,作为国内最大的藏书机构,我们脚下的这个所在可以说是中国的精神高原,荀子说:登高而招则见者远。以此为平台,披沙沥金,犹如为广大读者树立起一座穿越书海的灯塔。

但我想最好的平台绝不是先天筑就的,而是要靠目光深远的策划和坚持不懈的执行。文津图书奖始终坚持公信、公益、公众,在中国目前的条件下,最大程度地兼顾了官方与大众,公平与特色,品味与普及,让优秀的作者和出版人获得了肯定,帮助广大读者分辨高下清浊。

北大出版社从第一届文津图书奖开始就特别重视参与评选,迄今共有5种图书获奖,6种获得推荐。作为一个以出版高等教材和艰深的学术专著为主的出版社,我对北京大学出版社图书能在公众阅读领域有这样的表现,虽并不满足,但确实也有小小的欣喜。

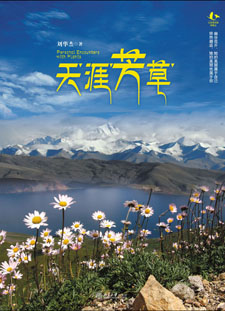

此次北京大学出版社获奖的图书是北大哲学系教授刘华杰的《天涯芳草》。这是一本从视觉和阅读两方面都非常动人的书。更动人的是一个哲学教授竟然如此忘情于草木花卉,并且对草木的知识堪比专业的植物学学者。看完此书,我最想问的不是关于某种兰花或者异国树木的知识,而是关于知识本身。什么才是知识?

或许哲学家波兰尼的思考对我们都有启发,知识实际上是一个社会过程,他开始于实验室或者书斋里专家们的探讨,然后通过各种媒体,最后进入到公众的理解和观念之中,只有这时,知识才算真正完成了。刘华杰教授一直提倡恢复博物学的传统,实际上就是要弥合专家与大众在知识链条上的断裂。毕竟所有的专家也曾经都是懵懂无知的儿童,是阅读别人的大众,知识如果今天不抵达普通人,那明天我们又如何期待普通人中能产生专家呢?

在知识的良性循环里,各种媒体,尤其是出版界和图书馆起到至关重要的作用。没有书,知识的生产就不完整,没有图书馆,所有的图书就如同赫拉克利特的河流,再好的书,一旦错过就很难再找到。

今天不论出版界还是图书馆都遇到了前所未有的挑战。对于出版社而言,就是精品如何在垃圾中脱颖而出的问题。就如任继愈先生曾经说过的,唐朝时一个博学的中国人还有可能读到当时所有的书,可是到了宋朝随着印刷术的改进,一个人即便有来生来世也读不尽天下书了。与此同时,图书馆也遭遇了挑战,藏书在不断急剧增加,我也在好奇,国家图书馆每年到底要如何应对有限的收藏空间与海量新书的问题。而且更为让人担忧的是如今的大众花在电脑前的时间远超过读书的时间,对感官刺激的迷恋远超过思考和精神的宁静。如果所有的图书都寂寞地躺在书库深处,少人问津,那只是沉睡中的知识。

我想或许正是意识到了这个问题,国家图书馆苦心打造文津图书奖,而深具文化责任的出版人云集响应,国家图书馆丰富的馆藏要真正地放射出文化的生命力,成为读者的理想国,成为知识人的太阳城。而在这里,那些真正具有使命感的出版人凭借他们的图书获得荣耀和肯定,见证人类最伟大的精神宝库不断丰富。

文津图书奖的设立和成长是中国出版界的一个盛举,我作为一个出版人衷心期望,文津奖的影响能更加深化,并且早日扩展到全世界,让我们能见证,一个创意变成传奇,一种努力成就一个奇迹。

10种获奖图书

《巨流河》,齐邦媛著

《寻路中国》,[美]彼得·海斯勒著

《中国为什么要改革:思忆父亲胡耀邦》,胡德平著

《中国在梁庄》,梁鸿著

《拾贝集》,周有光著

《冷浪漫》,科学松鼠会著

《希望:拯救濒危动植物的故事》,珍·古道尔著

《天涯芳草》,刘华杰著

《爱上科学》系列丛书四种,崔钟雷主编

《我不是完美小孩》,幾米绘

摘自:北京大学出版社2012-04-25

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订