|

11月7日下午,由教育科学出版社主办的“引导学生投身于劳动人民的生活——《20世纪苏联教育经典译丛:苏霍姆林斯基论劳动教育》新书发布会”在中国科学院附属玉泉小学举行。

教育科学出版社以传播国内外先进教育思想和理论为己任,业已成为我国出版和传播苏霍姆林斯基教育思想的重要阵地。此次《苏霍姆林斯基论劳动教育》发布活动包括新书首发、专题分享、专家对话等内容。

中国教育科学研究院党委书记殷长春,教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山研究员,全国比较教育学会苏霍姆林斯基研究会秘书长、国际苏霍姆林斯基学会理事肖甦教授,北京大学教育学院卢晓东教授,中国劳动关系学院劳动教育中心副主任曲霞等来自有关高校和科研机构的专家学者,以及中小学教师、学生和家长百余人参加了此次发布会。

教育科学出版社副总编辑孙袁华主持发布会。

殷长春

研究和挖掘苏霍姆林斯基劳动教育思想,有助于我们探索新时代劳动教育的本土视角和本土经验。

中国教育科学研究院党委书记殷长春在发布会上致辞。他说,苏霍姆林斯基是享有世界声誉的教育理论家和教育实践家,其教育思想被誉为“活的教育学”,在我国得到广泛和持续的传播。苏霍姆林斯基关于劳动教育的重要性、劳动教育的影响、实施劳动教育的手段和途径的思想和经验,具有穿越时空的魅力。研究和挖掘苏霍姆林斯基劳动教育思想,对我国加强劳动教育十分有益,有助于我们探索新时代劳动教育的本土视角和本土经验。

李 东

本书可为当前中小学开展劳动教育提供诸多有益的启发和借鉴。

教育科学出版社董事长、总经理李东编审在致辞中说,党和国家已经在顶层设计层面明确了培养全面发展的人,需要构建德智体美劳全面培养的教育体系;如何在学校有效开展劳动教育,则需要更多研究与探索。《苏霍姆林斯基论劳动教育》是关于劳动教育的经典之作,在坚持立德树人、推进“五育并举”的时代背景下,本书的出版更具有特殊的意义。通过回溯苏霍姆林斯基关于劳动教育的重要观点与具体实践,可为当前中小学的劳动教育开展提供诸多有益的启发和借鉴。

祖 晶

本书是劳动教育理论与实践研究的经典之作。

《苏霍姆林斯基论劳动教育》一书的出版策划人、教育科学出版社综合编辑部主任祖晶编审回顾了引进出版苏霍姆林斯基系列教育名著的经历,介绍了苏霍姆林斯基教育思想在我国得以广泛传播,尤其是对中小学老师产生深远影响的原因。祖晶介绍,苏霍姆林斯基结合在帕夫雷什中学多年工作的亲身经历,从哲学、心理学、社会学等方面对劳动教育作了全面细致的阐述,是苏霍姆林斯基教育思想的重要组成部分。《苏霍姆林斯基论劳动教育》一书是对以往著作中散见的有关劳动教育思想的系统整合,是劳动教育理论与实践研究的经典之作。

高 峰

苏霍姆林斯基教育思想为玉泉小学推进劳动教育带来了很多启发。

玉泉小学高峰校长表示,苏霍姆林斯基教育思想为该校推进劳动教育带来了很多启发;《苏霍姆林斯基论劳动教育》的出版,对每一所学校、每一位老师、每一位家长更好地开展劳动教育、让孩子在劳动中成长具有重要的价值。他介绍了玉泉小学开展劳动教育尤其是创设农场课程的实践探索。玉泉小学在延庆区基地开发了50亩的农场校区,农场课程已经成为学校课表里的一部分。每个学期,同学们在农场校区开展为期一周的农场课程,种菜、爬树、做豆腐、包包子……同学们在农场里体验春种秋收、动手劳作、探索大自然的奥秘。高峰校长认为,实现劳动教育的途径有很多种,“农场课程”是其中一种,这种模式在劳动教育中具有时空的开放性和资源的丰富性,有利于实现理想中的劳动育人功能。农场课程与其它劳动教育最大的不同是,向学生提供了一个真实的生存、生活和生产环境,一个学生走进自然、走进生存世界、走进生活的场景,以“亲临、亲触、亲做、亲悟”为原则,打开了儿童与世界的通道,让学生在真实的生活里获得经验、促进成长。

玉泉小学的教师、学生和家长代表跟大家分享了他们在劳动教育中的收获与感受。

郑豪杰

郑豪杰总编辑与专家们围绕劳动教育的时代内涵和育人功能等相关问题进行探讨。

教育科学出版社总编辑郑豪杰编审主持专家对话,围绕苏霍姆林斯基劳动教育思想的启示和借鉴、我国劳动教育政策演变的历史脉络、新时代劳动教育的内涵和育人价值、劳动教育对培养高素质劳动者的作用以及中小学校开展劳动教育的方法路径等问题与专家们进行了探讨。

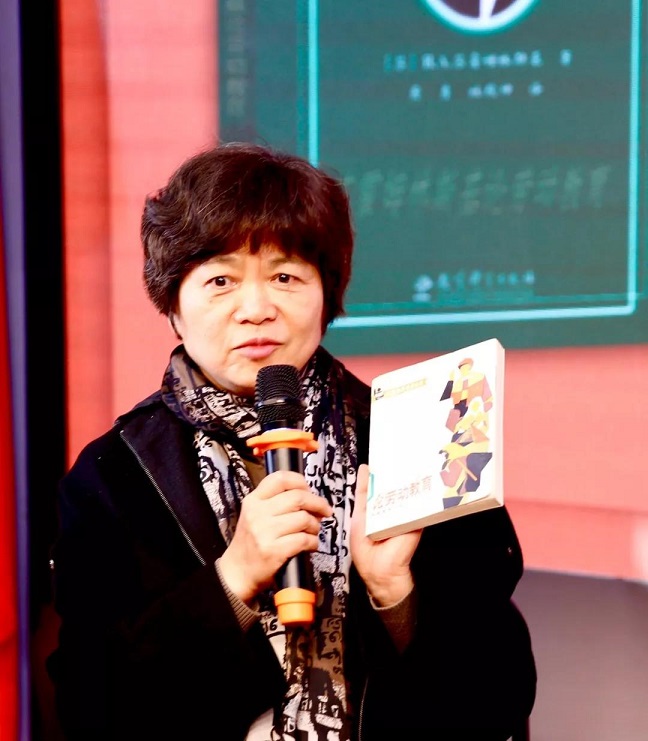

肖 甦

劳动教育是为德育服务,为培养健全人格服务的。

肖甦教授介绍了《苏霍姆林斯基论劳动教育》原著的写作背景。她说,苏霍姆林斯基在书中最想表达的是对劳动的态度和认知,其次才是对劳动本领的掌握。其倡导的劳动教育不是劳动技能教育,而是以“德”为出发点,强调劳动是一个人全面发展的基础。很多学校将劳动教育理解成技术、技能上的教育,其实是不全面的,劳动教育是为德育服务、为培养健全人格服务的。通过劳动的各种形式去培养人才是学校应该做的。

曾天山

劳动教育不是可有可无的,它包含了深刻的育人价值。

曾天山副所长指出,劳动教育的价值主要体现在三个方面:一是生活、生存教育;二是职业启蒙价值;三是联通了“工作的世界”或是“劳动的世界”。此外,劳动还培养了集体主义精神,体现了分工合作精神,所以劳动教育不是可有可无的,它包含了深刻的育人价值。加强劳动教育可以解决四个“不”的问题(即不爱劳动、不会劳动、不珍惜劳动成果、不尊重普通劳动者),让年轻一代了解劳动的价值和意义,形成劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚。同时还要将劳动形态向上延伸,加强智力劳动的含量,提升教育的境界。

卢晓东

苏霍姆林斯基是以真正的教育家姿态去把握教育的本质。

卢晓东教授从哲学的视角阐述了对劳动的本质理解。他认为,苏霍姆林斯基是以真正的教育家姿态去把握教育的本质,在《苏霍姆林斯基论劳动教育》一书中所提出的“认识性劳动”等概念的理论价值、将劳动的整个过程呈现给学生的做法以及把学生带到工业化的前沿等理念对人工智能时代加强劳动教育具有重要的借鉴意义,值得当下教育工作者们深度挖掘。

曲 霞

劳动教育既有渗透德智体美各育的作用,也有整合各育的功能。

曲霞老师从培养高素质的劳动者的角度阐述了如何解决劳动观念上的问题、劳动精神的问题和劳动能力的问题。她还说,劳动教育既有渗透德智体美各育的作用,也有整合各育的功能。因为劳动是五育中唯一通向生活世界和工作世界的教育,它要整合引导大家创造性的把所学的知识、养成的情感投身到社会生活中,劳动教育是渗透、整合和辩证的过程。苏霍姆林斯基反复强调让学生感受到劳动的社会意义和社会价值,就是一个很好的整合过程。

高 峰

在教育实践中,“五育并举”并不单纯是简单的并列关系,而是“五育共相长”,互为融合,互为促进。

高峰校长认为,劳动教育是“德智体美”四育发展的沃土,“德智体美”四育同时贯穿于劳动教育始终。在教育实践中,“五育并举”并不单纯是简单的并列关系,而是“五育共相长”,互为融合,互为促进。他说,玉泉小学专门开辟农场活动课程,甚至投入大笔经费建设高科技的超学科基地,不是为了追求分数的提升,而是为了让孩子们能有一个梦。如果一个孩子从小就没有梦想,没有独立思考的能力,未来的职业和事业也不会有好发展。教育者为孩子们创造机会,让他们接触丰富多彩的生活,那么孩子就有更多可能去重新审视劳动的价值,为未来生活做好准备。

玉泉小学的同学们向大家介绍他们在农场课程中的调查研究和学习成果。

《苏霍姆林斯基论劳动教育》一书由教育科学出版社于近期出版,苏霍姆林斯基结合在帕夫雷什中学工作的亲身经历,从哲学、心理学和社会学等方面对于劳动教育的重要性、劳动教育的影响、实施劳动教育的手段和途径进行了全面细致的阐述。书中的材料和所阐述的方法会对教师实施劳动教育给予实质性的帮助,有助于广大教师在各自的工作实践中完成劳动教育的任务。

来源:教育科学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订