|

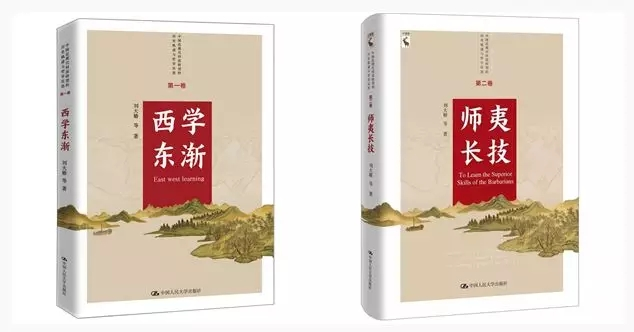

2019年11月23日上午,中国人民大学刘大椿教授携新书《西学东渐》和《师夷长技》,做客国家图书馆“文津讲坛”,在国家图书馆古籍馆临琼楼,以“两波西学东渐的艰辛和启示”为主题,为现场两百多位观众带来一场系统完整、细节丰富的精彩讲座。该活动也是中国人民大学出版社“人文咖啡馆”的系列活动之一。

刘大椿教授认为,中国近现代科技转型经历了两波西学东渐,并明确“两波西学东渐”所特指的,是从1583年到1949年这几百年间,中国近现代科技转型的历程。讲座的主体,围绕“西学东渐与中国近现代科技转型”和“中国近现代科技转型的若干问题”两个主题展开。

在第一个主题“西学东渐与中国近现代科技转型”中,刘大椿教授介绍了“两波西学东渐”的分期,标志性的历史人物和事件,以及各个阶段的特点、区别和启示。在第二个主题中,刘大椿教授探讨了“关于耶稣会传教士入华与西学东渐”“关于李约瑟问题”“关于中国十七世纪科学转型的可能性”“关于乾嘉学派与科学”“关于师夷长技的理念与实践”等中国近现代科技转型的问题。

整场讲座,刘大椿教授用“一个问题、两个历程、三个节点、四个术语”这样一条十分清晰的脉络,串联起丰富的历史材料。“一个问题”即两波西学东渐所共同指向的“中国近现代科技转型”这一核心。“两个历程”分别对应1583年至1840年“明末清初的西学东渐”和1840年至1949年“晚晴民国的师夷长技”。“三个节点”则特指1583年、1700年和1860年,其中1583年利玛窦等耶稣会传教士的来华标志着西学东渐的开始;1700年伴随康熙晚期对西方科技态度的转变,导致当时科技转型的暂停;1860年发端的自强运动则可看作科技转型的真正标志,它开启了中国近现代科技转型的大业。“四个术语”即“平行发展”“西学东渐”“西学东源”和“师夷长技”,是中国近现代科技转型历程的四个重要关键词。

讲座现场气氛热烈,座无虚席。现场观众被刘大椿教授的精彩讲述深深吸引,并积极与刘教授对话,与他探讨对中国古代科技地位、中国近现代科技转型和中国当代科技实力等的看法。现场提问的六名观众,获赠刘大椿教授的新书《西学东渐》或《师夷长技》一本。

《西学东渐》和《师夷长技》分别是两卷本《中国近现代科技转型的历史轨迹与哲学反思》的第一卷和第二卷。前者记叙和分析了西学东渐第一波时而令人兴奋、时而引人扼腕的历史故事,后者记叙和分析了西学东渐第二波这一艰难卓绝的历史实践。

“文津讲坛”是国家图书馆创办于2001年的公益性学术文化系列讲座,以弘扬中华民族优秀文化、传承文明与知识、服务社会和大众为宗旨。“人文咖啡馆”是中国人民大学出版社的重要活动品牌,以系列主题文化沙龙的形式,传递人大出版社学术和人文专著的内容价值。今后,人大出版社将继续与国家图书馆加强合作,为读者带来更多思想的交流和碰撞。

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订