|

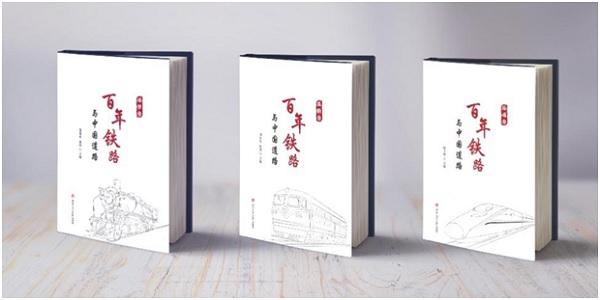

《百年铁路与中国道路》(三卷本) (订购)

西南交通大学出版社

《百年铁路与中国道路》(三卷本)于2021年12月由西南交通大学出版社出版,谨以此书献礼中国共产党成立100周年。

习近平总书记在参观《复兴之路》展览时指出:“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想,凝聚了几代中国人的夙愿,体现了中华民族和中国人民的整体利益,是每一个中华儿女的共同期盼。”

被马克思誉为“实业之冠”的铁路,与第一次工业革命相得益彰,与西方列强全球扩张互为表里,也与近代中国“救亡图存,实业兴国”一体同构。铁路梦想,伴随着近代中国“接触世界、走向世界、融入世界”的全过程,这段历史并不仅仅是曲折的、艰难的,也是奋发的、向上的。

1825年9月,世界上第一条铁路在英国斯托克顿与达灵顿之间开通。仅十年后,1835年7月,德国传教士郭实腊在其编纂的《东西洋考每月统记传》上就刊载题为《火蒸车》的文章:“利圭普海口,隔曼者士特邑,一百三十里路,因两邑交易甚多,其运货之事不止……故用火蒸车,即蒸推其车之轮,将火蒸机,缚车舆,载几千担货,而那火蒸车自然拉之……倘造恁般陆路,自大英国至大清国,两月之间可往来,运货经营,终不吃波浪之亏。”从此,铁路知识开始在中国传播。

自1842年清王朝被迫打开国门以来,中国的叙事主题逐渐从“封建叙事”转向“半殖民地半封建社会”再到“反帝反封建”,社会文明从“农业文明”走向“工业文明”再到构建“现代文明”。“工业制造”这条最强健的“生命线”贯穿其中,资本与技术推动“工业制造”上下运转,贸易与人口推动“工业制造”左右扩散,而“涉路、涉海、涉空”的工业运输动脉又推动“上下运转”转化为“左右扩散”,并实现“招商集股,货通天下”。那么,对于“陆路之多,倍于沿海”的中国,建造铁路当为第一要义。

以中国第一条自建铁路“唐胥铁路”为发端,中国铁路面对争议和战争的风雨,以残破不堪的身姿在屈辱、黑暗的半殖民地半封建社会中踽踽前行;中华人民共和国成立后,中国铁路的面貌焕然一新,迈着坚定的步伐,一步步从自我完善走向领先世界。中国铁路始终以奋进的力量支撑着中国“站起来、富起来、强起来”,时刻见证着社会主义制度的优越性,永远实践着“为人民服务”的伟大宗旨。

本套丛书分为“逐梦卷”“筑路卷”“铸魂卷”,从时间和空间两个维度,结合百年国家的铁路政策和铁路人的积极探索,详细地介绍了百年历史中的铁路征程,是献礼之作,同时更是初心之作、真心之作、匠心之作、信心之作。

第一卷首先从晚清师夷筑路、保路运动、铁道救国等阐述铁路与近代社会息息相关的联系,再从站起来、富起来、强起来三个维度具体论述铁路在中华民族伟大复兴过程中的重要作用。然后从马克思、恩格斯、列宁等马克思主义者的思想中溯源中国铁路理论支撑和精神内核。最后阐述交通强国的含义、目标、途径、保障。

第二卷从回归、筑基、砥砺、提速、腾飞五个角度,详细阐述了中国铁路修筑的艰难历程、技术的层层攻关、物质文化和精神文化的积淀与丰富、主要干线和支线在中国现代社会经济发展和地域交流等,从“筑路”的角度记录了中国铁路的百年征程与辉煌成就。

第三卷系统论述了从新民主主义时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设时期、中国特色社会主义新时代,党领导人民发展铁路事业、开创中国特色社会主义道路的过程中,形成的一系列伟大革命精神,如 “二七”精神、铁道兵精神、成昆精神、青藏铁路精神和高铁精神,反映中华民族的精神风貌、实践智慧、时代气质。

该套书封面设计简约,以白色作底色铺垫,以红色作书名点睛,以铅笔素描不同时代的列车为主题区分,体现了百年历史从风雨飘摇到屹立于世界民族之林的朴素精神与红色血脉。全书详细阐述了中国铁路在黑暗中萌芽,在风雨中成长,在新中国乃至全世界绽放的全过程,生动展现了广大铁路人与中华人民共和国共成长、同壮大的气度,是中国共产党革命精神谱系的重要组成部分,进一步丰富中国精神、彰显中国价值、铸就中国名片。

来源:西南交通大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订