|

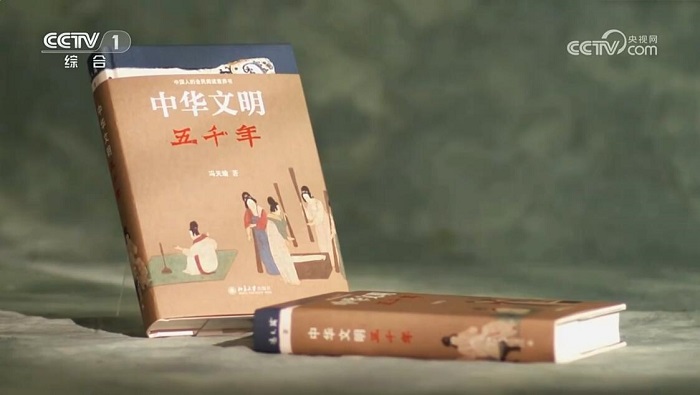

《中华文明五千年》(订购)

冯天瑜 著

北京大学出版社

2022年1月出版

由中宣部指导、中国图书评论学会组织评选的2022年度中国好书,以及在国家图书馆倡导下举办的文津图书奖评选结果揭晓,北大社出版的《中华文明五千年》荣获双奖,它的颁奖词是:

本书以开阔的视野和通俗的文笔,再现了中华文明五千年的发展历程,把五千年生生不息的中华文明平实而又深情地呈现在我们面前。

对于许多人来说,历史知识琐碎冗杂,就现实而言更是百无一用,似乎“被淘汰”就是它唯一的命运。这种观点本来不值一驳,然而在日新月异的当下,历史确实渐渐被束之高阁。

事实上,我们每个人都是历史性地存在,历史是认识和改变这个世界的重要维度,以史为鉴不是一个空洞的成语。它把彼时的各种要素摆在我们面前,让我们在历史的进程中思考个人的能动性,感受人情冷暖,衡量轻重缓急,看清世事纷纭,而这其实就是我们日常生活的一部分。

美国历史学家卡尔·贝克尔有一句名言,“人人都是他自己的历史学家”,正是在这个意义上,历史让每个普通人都能认识到自己活在什么框架中,又具备怎样的巨大潜力,不致于浑噩地、盲目地被卷入今天、混过明天,而是能真正做自己的主人,进而为我们的当下与未来赋予无限意义。

2023年3月28日春暖花开之时,冯天瑜先生家属、弟子以及部分好友齐聚石门峰纪念公园国士园,为冯天瑜先生举行落葬仪式,向冯先生致以最深切的缅怀。

作为俯仰于中华千年历史,以民族历史的传承为己任的历史记录者和研究者,冯天瑜先生以开阔的人文科学视野、博大精深的内容、浓郁的家国情怀、严谨优美的文笔,全景展现了中华文明波澜壮阔的发展道路,撰写了《中华文明五千年》。

与此同时,无论处于何种时代的风云变幻中,冯天瑜先生始终坚持怀揣着中华优秀传统所给予他的精神和品质,这使得他作为冯家子、作为中国人、作为学者的人生旅程共载于中华文明之舟,稳稳当当地行于广阔的华夏大地。

《中华文明五千年》这本书中对中华文明的观念系统格外关注,也正是基于他几十载学术生涯中对中华历史中延续千年的可贵精神之所思所感。

时光不止,新的历史就永不顿笔。而我们总是要停下来,回望过去,才能明白自己所处何处,欲往何方;我们过去继承了什么,现在践行了什么,未来需要发扬什么。

冯天瑜的研究:与华夏历史相伴的一生

“考析华夏文脉,究探先贤骊渊;述上哲之诰,益后辈之思;观澜索源,振叶寻根;钻仰中外交流之脉络,昭晰古今发展之源流;察人文以成化,固彝宪而生知。”

——2019年“汤用彤学术奖”评冯天瑜

毕生奉行“知行合一”,冯天瑜的“知”不仅仅来自于父母的言传身教,更来自他几十年来在中华历史研究领域的深耕。

纵观冯天瑜的著作,可以看到他对中华文明中的思想文化研究极深,远至孔孟,近至明清的诸位思想家等,冯老都有所涉猎。

三十三岁时,冯天瑜先生出版了《孔丘教育思想批判》,毛主席曾如此评价这本书:“要批孔。有些人不知孔的情况,可以读冯友兰的《论孔丘》、冯天瑜的《孔丘教育思想批判》。冯天瑜的比冯友兰的好。”

在“批孔”走向形式主义极端、无法起到有效思想解放作用的当时,冯天瑜“知孔而批孔”的做法无疑成为难得的榜样,对今人也有“欲评之,先观之”的启发。

冯天瑜先生

年纪轻轻的冯先生,受到开国领袖的好评。时光跨越近半个世纪,在习近平主席2023年新年贺词的电视画面中,我们又欣喜地看到:冯先生的这本《中华文明五千年》,荣登习主席中南海办公室的书架。

面对切身影响了个人、民族与国家的新冠疫情,冯老在自己的文化生态研究中结合中国传统文化中的生态保护思想与现实中疫情暴露的诸多生态问题,重提古人思想中对“自然”的高度重视。

此时的冯老已年近八十。对疫情的思考促使他不断修改自己已经发表的书稿,他于扉页的题词上如此写道:“谨以本书敬献给曾经封城的武汉父老乡亲”。

冯老是中国湖北人,对养育自己的这片土地,他同样报以诚挚的学术热情。冯天瑜被认为是开辟“汉水研究”的学者之一,致力于打破对中华文明黄河起源的单一想象,重塑长江、黄河并立的文明格局,可谓将长江被尘埋已久的历史价值与历史角色洋洋洒洒铺陈于国人眼前,并为后来者的历史研究提供了全新视角。

湖北作为长江流经的重要省份,其在过去、当下和未来的价值也将因“汉水研究”的兴起而得到更多重视。

学术与精神之集大成:既是绝笔,亦是开端

历史是一出没有结局的戏,每个结局都是这出戏的新情节的开始。

——彼得·海尔《在历史中遭遇》

昔人已驾鹤西去,但冯天瑜先生的学术生涯却给我们留下了无尽的财富。在中国知网上输入冯天瑜的名字,可以搜索到423条结果,除此之外还有独著与合著的几十本书,以及未被数字化和未发表的文章书稿——“著作等身”是对冯老学术人生的最佳注脚,如同他的学生姚彬彬为其所写挽联:

“上下五千年,钩玄决疑,元典新论开圜道,考文化生成,辨历史语义,学兼中西今古;人生八十载,探赜索隐,民本旧义肇启蒙,析周秦之变,寻东瀛秘籍,德备仁智俭慈。”

而作为冯天瑜先生的绝笔之作,《中华文明五千年》有着独特的意涵,更是这句挽联的最佳体现。

可以看到,冯先生以往的学术著述更多是从“文化”的角度或对特定的局部历史进行梳理,如1993年出版的《中华文化简史》便是其中的佳作。

但《中华文明五千年》站在了全局观、整体性的高度,从“文明”的角度对中国五千年的历史细细描摹。所谓中华文明,即“中华民族在‘中国’这片土地上繁衍生发的自成一格的文明”,冯先生从“器用、制度、行为、观念诸层面”展开,以观念层面为重点,为不停流逝的广义文明提供了一个可被承续的摹本。

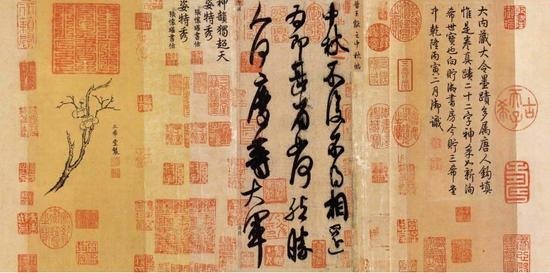

汉字的起源:甲骨文与金文

中华文明璀璨的书法文化

上图分别为韩愈、张旭与王羲之的书法作品

以这样一本书作结,几十年学术研究中的精华集于一册,如同花了这几十年的时间做好了千百块拼图,再于人生的结尾将其细细拼好。

后来人阅之则可知:我们的今天,正是为这样的过去所塑造;我们的未来,正是在这些历史的基础上开始书写。

《中华文明五千年》对当代中国与生活于其中的我们来说,是一块指明往何处去的路牌。

煌煌中华五千年,流淌在黄河长江中的传统文化如何在多个层面上造就了今天的中国和中国人?从崇帝尚鬼、孔孟程朱到德赛先生,我们如何进入历史现场,沉浸感受并一针见血地理解这些思想?面对如此庞大的思想体系,其中哪些是在当下甚至未来能够给予我们强大精神支撑的优秀传统文化?

进入历史现场:自然、社会与中国人

中华文明作为一个“东方之谜”,引起世人注目;而中国人自己当然应该责无旁贷地去探求这个生于斯、长于斯的文明的奥秘。

——冯天瑜《中华文明五千年》

历史从来不是胜利者的随意涂抹,不是皇帝高高在上的几笔春秋。历史是由自然世界、物质实践与精神文明所构成的真实。

“过去”的真实性是无法抹去的,这正是《中华文明五千年》所致力于展现的历史底色。在这本书中,“真实”首先来自于翔实的史料证明。在形式上,可依凭大量历史图片“眼见为实”,在行文中也处处可见来自清晰的引用来源,从春秋战国时期的史料诸如《白虎通考》、《吕氏春秋》引用到近代的《辛亥革命回忆录》和各类报刊,足可见冯天瑜先生于书卷中寻找“真实”所下的功夫。

“真实”更来自于这本书所致力于展现的全面性,冯先生用一种“多重互构”的思维将零散、无组织的历史碎片集合为系统性极强的历史结构。

这一框架被命名“文化生态”,向读者展现了中华文明是如何在由“自然场”和“社会场”构成的文化生态中生发出来,前者指文明生发的具体地理环境,后者则是在“自然场”之上建构出的经济土壤、社会结构与国际条件。

在描述历史时,我们总会自然而然地认为这是“人”所独有的,但“社会场”如果离开了“自然场”,也只能是空中楼阁。

对于中华文明来说,“东渐于海,西被于流沙,朔南暨声教,讫于四海”的地理环境是它得以相对独立地保存千年的关键——这便以无可辩驳地客观条件回答了为何相较于古希腊、巴比伦等古文明,中华文明能延续至今日的问题了。

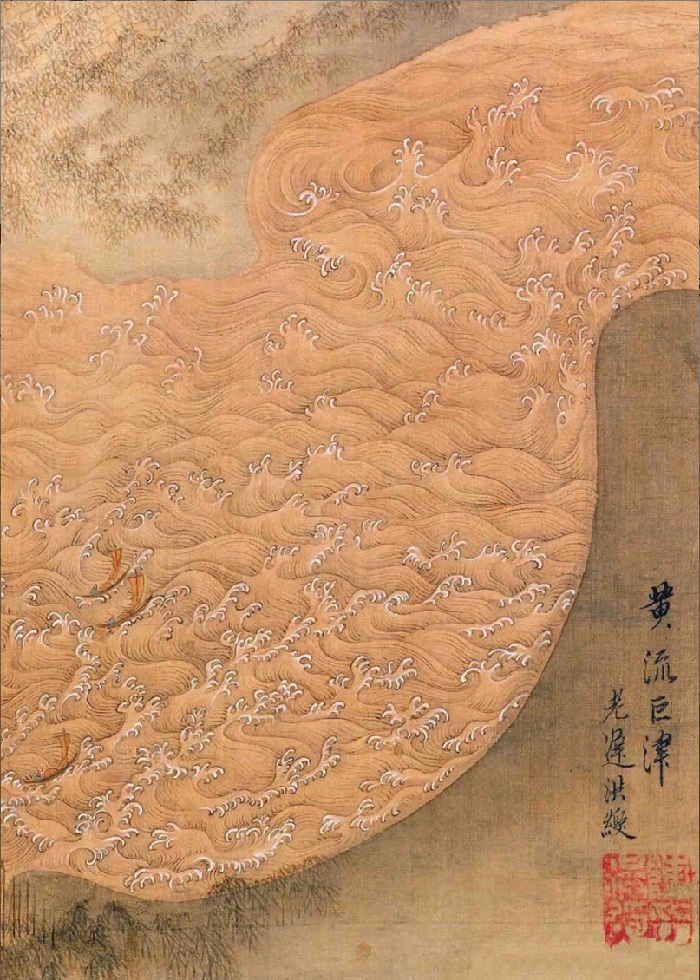

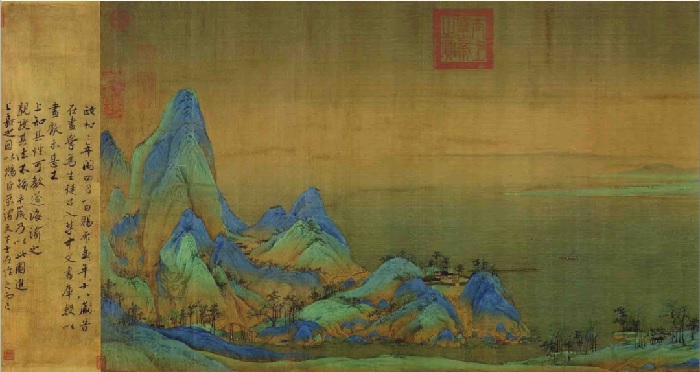

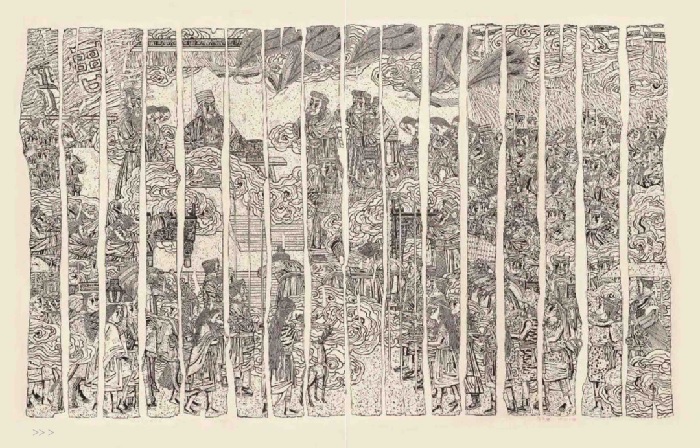

中国的地理环境

图为明陈洪绶绘《黄流巨津图》与宋王希孟《千里江山图》

在中国古代史的编撰中,“大人物”与“小人物”、“大结构”与“小生活”,之间的关系总是最难把握的,其处理是否得当也经常影响到“全面的真实”能否被成功展现。

基于对社会场中经济土壤和社会结构的把握,冯先生更从制度、器用、行为、观念诸层面深入考察其逻辑,这四大层面巧妙地跨越了如前所述的“二元对立”难题。

“制度”一词总是让人感觉抽象、宏观,但“制度”并非只是文官们整整齐齐写在竹简上的文字。相反,老百姓每年是轻徭薄赋或需交苛捐杂税,是以法为尊或以儒为尊,都是与作为社会规范的“制度”息息相关的。

在“制度”之上,诞生了特定的“器用”与“行为”。前者即技术系统,其覆盖范围从石器时代的陶器到近代的计算机系统,从进贡皇宫的奇巧工具到普及百姓的普通用具。

从“器用”切入,我们更能亲眼见证,在漫长历史中曾是哪些人、在哪些顿悟的时刻、以何种不懈的精神雕刻出灿烂的器用文明。

指南针一经发明,很快就被应用于航海。北宋时指南针在航海上已相当重要,使人们获得全天候航行的能力。图为当代焦洋《指南针与航海》

“行为”更是一个普通人再熟悉不过的词语,冯先生将其解释为“人类在交往中约定俗成的习惯定势,以礼俗、民俗、风俗形态出现的行为模式”。

中国社会组织的特色,与宗法制延绵不绝紧密相连的,是专制政体的长期持续,早在国家初成的商周时代,君主专制便现端倪。图为当代康宁、付继红、臧亮《周天子分封诸侯图》。

然而,器用与行为总会随着制度的变化而改变,“观念”却能记录与延续每个历史阶段的创造。甚至可以说,“观念”正是一种对抗着器用、行为与制度变化的“死亡”的利器。

在真实的面目模糊之前,倾尽全力将其留住。这永远不会是一种徒劳无功,它能留给后人的是一只书写未来的笔,继续属于我们这个时代的、鲜活而真实的中华文明。

来源:北京大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订