|

华东师范大学出版社推荐5种世界粮食日主题图书,分别是:《大米是怎么来的》《番茄的旅行》《儿童中国简史:餐桌上的五千年》《在天涯的尽头,归零》《来去乡下过日子》,以飨读者。

《大米是怎么来的》(订购)

岑建强 著;陈大元 张蔚昕 绘

华东师范大学出版社

《大米是怎么来的》是一本科学类图画书。图文并茂地讲述了水稻的生长过程以及稻谷成长为大米的制作过程,书中以农民伯伯为主线展开叙述,充分表现出种植过程的辛苦。后还附有“田间考察报告”,以照片的形式让孩子获得丰富的水稻种植常识。大米是我们日常生活中非常常见的主食,让孩子从探索、发现过程中,了解到稻米的成长过程、用途、种类和特性,更重要的是认识辛勤种植大米的农民。认识与生活息息相关的大米,进而珍惜每一粒大米,感受到米食的丰富和富有创意的变化,食物中也蕴含了几千年的智慧结晶,体会到传统的“米文化”。

《番茄的旅行》(订购)

汤杰英 著;刘洵 绘

华东师范大学出版社

《番茄的旅行》是一本散文类图画书,从番茄的种子播种开始,描述了番茄生长、成熟、采摘和被加工成番茄酱的过程。这本书让孩子在了解番茄生长过程的同时还能够了解许多农用器械,同时也让孩子领略农业劳作的新奇有趣,让孩子感受到农业的现代化及其与人们生活的密切联系。除了清新细腻且富有田园气息的图画以外,本书的语言文字也十分吸引人,尤其是描写番茄生长过程的语言十分生动形象,在阅读绘本的过程中,孩子可以感受到优美语言的魅力。

《儿童中国简史:餐桌上的五千年》(订购)

豆豆龙文化 编绘

华东师范大学出版社

《儿童中国简史:餐桌上的五千年》由从事少儿图书出版十余年的资深编辑、获知名院校硕士学位的青年编辑、来自“八大美院”的精英画师历时三年倾心打造;由民俗学专家、文化研究专家、特级教师、一级儿童作家等审核推荐,每一条知识都有专业出处,每一张图都参考文物、史料等精心打磨。

本书用“吃”这一孩子的兴趣点为切入口,以五千年时间线为脉络,点面结合地展示了中华饮食的历史演变和习俗文化发展。在参考权威文献与经专家审核的基础上,团队以通俗的语言、直观形象的插画呈现产品,使本书知识点易懂化、可视化,为孩子带来沉浸式阅读体验。

通过本书,小读者可以了解吃吃喝喝中的大学问,感受到中国社会的百态万千、中华民族的文化认同,从而增强文化自信心、自豪感。

此外,本书不仅为小读者带来初步的历史阅读启蒙、纵观历史的格局思维,更是拓展了知识边沿,突破历史、文学、艺术等学科的边界,为小读者提供更广泛的阅读范围、机会和目标,呼应了我国当下的“大语文”教育趋势。

《在天涯的尽头,归零》(订购)

褚士莹 著

华东师范大学出版社

褚士莹,哈佛大学硕士,曾经的美国高科技企业高管,已出版40多本书的台湾畅销旅行作家,能说十几种外语的语言天才,从小的梦想是当农夫,可是台湾对教育的重视,却让他不得不走向成为一个对自己的生命没有热情的菁英道路。

30岁那年,他辞去了在跨国大企业当专业经理人的高管职位,一脚踏进一直向往的国际NGO领域,筹设、管理位于缅甸北部山区面积约1000亩的有机农场,并藉此得以实现内心对自然、农事的回归。但,这一步并非一帆风顺。在这个每个人都想当专家的时代,他发现在农业中,重视人竟然比技术更重要!

一个完全不懂农事的城市人,要怎么用农业,去感动语言、文化都完全不同的农人?心理学中倾听的技巧,要怎么用在倾听大自然,然后知道如何帮助土地发挥力量?一旦有了一点成果以后,又要如何借着公益旅行,去感动原本不在乎的人?这些都是学校没有教的事。

更糟的是,他发现过往学习的知识,不但不是助力,甚至成为阻挡他看清前方道路的阻力,于是他开始Unlearning──抛弃所学知识与旧有习惯,以成为一个接近自己所喜欢的人为目标,停止跟其他人的竞争与比较,让自己透过从事NGO的工作,重新回到当一个农夫的梦想道路上……在缅甸的有机农场,他终于像学会后空翻那样,做了一个人生很棒的逆转!在接触土地、投身农事与公益之后,才终于成为自己所喜欢的对生命有热情的那个人。

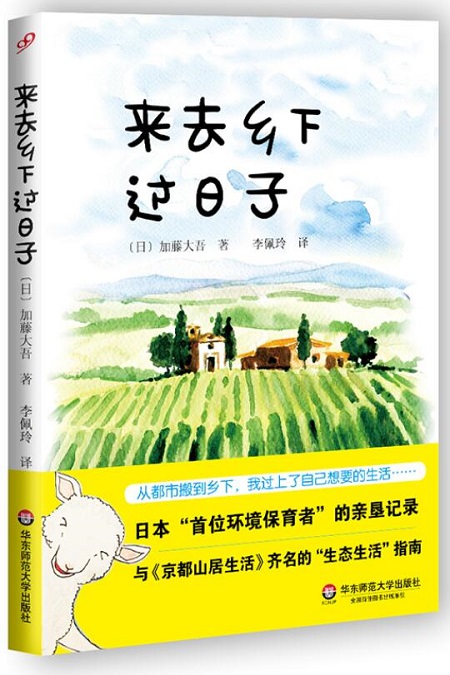

《来去乡下过日子》(订购)

加藤大吾 著 李佩玲 译

华东师范大学出版社

《来去乡下过日子》是日本“首位环境保育者”的亲垦记录;与《京都山居生活》齐名的“生态生活”指南;全彩印刷,近200张图片全景展现山居生活。加藤大吾:早餐是我们合力耕种的稻米煮成的白饭、早上现摘的蔬菜跟刚收获的新鲜鸡蛋。孩子出门后,我便开始农务作业或外出工作,妻子美里则开始忙她的料理教室、艺术疗法教室。到了傍晚,全家人又会聚集在电灯泡下,围坐在圆形的餐桌旁。家里没有电视,孩子的活动就是阅读绘本、对着家畜说话、观察野生动物,有时也会帮忙美里做做家事,或协助我的农务工作。

来源:华东师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订