◎小安二十多年来一直是精神病院的护士,以致于疯子的故事某种程度上成了她的故事。

2010年,一个叫小安的人开始在《南方人物周刊》写专栏,叫“疯子的故事”,我一篇一篇地追着读,越读越喜欢,尤其一篇《甜蜜蜜》,写一个叫丽九的女疯子,喜欢唱甜蜜蜜,最后跳了青衣江。文章很短,我数了一下,一共706个字,故事简单得要命,句子和词语也都简单得要命,但是行文中的节奏、语感和意味,怎么说呢,实在太让人意外了。成都出产的文字和文人我都熟悉,或绮丽或麻辣或幽默或颓废,就像川菜那样刺激多变,可是小安不一样,她的文字简单,平淡,直接,没有任何迂回和铺陈,像落在雪地上的雪,或者像无色的笔写在白纸上。《甜蜜蜜》的结尾小安是这样写的:

天亮了,到处都是她的歌声,甜蜜蜜,甜蜜蜜。头发里衣服里,地板上。我坐上火车,歌声跟着我,唱到成都来,二十年,甜得要命。

这些都是再平常不过的成都话,可是组合在一起,地域性就神奇地消失了,气象万千地从字与词之间跑出来,像是有一股雾气升起来,扑进眼睛里,让人有流泪的冲动。这让我想起了另一个疯子,她也爱唱歌,不过她唱的不是《甜蜜蜜》,而是《妹妹找哥泪花流》。那是上世纪七十年代末川南农村很常见的故事。一个叫小芳的村姑一夜之间发了疯,因为和她相好过的成都知青说走就走了,坐上大卡车一溜烟就消失了,像人间蒸发了一样。小芳的疯症有两种,一种是骂人,另一种是唱歌,她坐在自家门槛,坐在山头,先是骂人,见了一个人就骂,甚至一条狗从她身边经过也骂,骂到声嘶力竭,然后唱《妹妹找哥泪花流》,一把鼻涕一把泪地,唱到肝肠寸断,最后就在村子里游荡,傻笑。妹妹找哥泪花流,歌声跟着我,进了城,离家几千里,但只要我读到悲伤的诗,看到悲伤的场景,就会想起小芳揪着辫子哀哀吟唱的样子,妹妹找哥泪花流,流了三十好几年。我跟小安的记忆如出一辙。

有关精神病人的文字和影像总是能扯住我的眼球,莎士比亚、帕斯卡尔、尼采、弗洛伊德、福柯、加缪、卡夫卡、海明威、梵高、戈雅、拉斯·冯·提尔、吕楠、小说、电影、戏剧……但是谁都没有像小安的文字那样引起我最直接的反应,或者说他们谁都不像小安那样写得直接和动容——四川话是一个原因,另一个原因是小安二十多年来一直是精神病院的护士,跟一群疯子朝夕相处,耳濡目染,她写疯子,完全没有距离,没有评判,没有隔膜,有的是平静的觉察、平静的体会和平静的接受,以致于疯子的故事某种程度上成了她的故事。

我忐忑不安地追看小安的专栏,仔仔细细地咂摸她笔下的故事,生怕有一天会戛然而止。果然不出意外,小安的专栏只持续了不到二十期,就默默地中断了。作为一个多年来被驯养得中规中矩的编辑和麻木不仁的读者,我并没有在第一时间想到做一本关于疯子的书。而且,我跟小安还不算真正认识,我只是在成都的某一个饭局上见过一个叫小安的诗人,据说是上世纪八十年代非非诗派的著名诗人,出版过一本诗集,叫《种烟叶的女人》——我看到的是一个漂亮的成都女人,烫着大波浪,涂了口红,一支接一支地抽烟。这个小安和那个小安是同一个人吗?我对自己摇摇头,不像。

出书的念头冒出来是在一年以后。有一天我在随园书坊跟朱赢椿(编者注:著名书籍设计师)聊选题,说起一本养蜂人的书。他随口说了一句,“养蜂,还不如疯子呢,如果有一本疯子书,我一定特别有感觉。”我脑子里“轰”的一下,小安和她的疯子故事在我心头刷刷地窜出来,像疯长的野草。往成都打了好几个电话,每个人都告诉我,“是的,小安就是那个漂亮的女诗人;是的,小安在精神病院工作,她也写疯子”,“小安文字极好,人单纯,但就是不把自己当回事,朋友们都希望读到她的疯子故事,等你给她做出来哈。”

于是给小安打电话,可是没有人接,一遍一遍地打,打了一个礼拜,始终没有人应。成都的朋友又给了一个号码,说是她的单位电话,拨过去,只听见一阵欢声笑语,有人问:“找哪个?”

“找小安!”

“没有小安,快说,到底找谁?”

“我找安学蓉……”安学蓉是小安的本名。

“没有安学蓉!哈哈哈……”电话那头迸发出一声大笑,挂断了。

两个号码都是对的,可是一个没人接,一个人不存在。我彻底迷惑了,有一种迷失在精神病院高墙外的感觉。成都的朋友似乎见惯不惊,又给了一个号码。这回终于有人接了。是小安。

“出版我不懂,好几家都来问过了……都没下文,你觉得可以的话,就拿去出嘛。”电话那头小安的成都话淡淡的,跟我印象中涂了口红抽烟的卷发女子不像是同一个人。我补充了两句关于出版社和设计师的事宜,她只“嗯”了一声,并不关心。

小安的选题在“理想国”很快就通过了。大家的想法一致,都认为小安所写和她的写作方式有一种深刻的独特性,是一本好书,但是需要准确定位,赋予它美好的形式感,总编刘瑞琳给我写了一封郑重的邮件,嘱我如何把一本厚重的书做轻,又如何把一本轻书往厚重里做,以达到完美的平衡。

但小安的《疯子故事》却不是轻和重可以简单概括的,它看起来很轻,却是“生命中不能承受之轻”,小安触碰了一个沉重和古老的话题,却自觉地过滤掉了其中的沉重和古老,她用轻松活泼的笔调刻画与自己朝夕相处形形色色的精神病人,为读者打开一个陌生有趣的疯人世界:光怪陆离、诡谲奇幻,同时又简单淳朴、天真烂漫。小安无意中把疯癫从医学现象和社会学现象抽离出来,还原成为一种美学现象和日常生活现象。

小安把书稿发过来,才不到七万字,从分量上来说,我也觉得轻了,或者毋宁说是觉得可惜了——天底下的小安这么一个,既是作家,又是精神病院的护士,这种百年不遇的题材,如果她不写,就没人写,如果她不好好写,永远不会有人好好写,她完全还可以再写,写得越多,分量就越重。我又给她打电话,让她再写点。小安没有推脱,她竟然用三个月时间,补足了十万字。后来我才知道这事情有多么破天荒,因为疯子的故事小安已经断断续续写了五年,却怎么都写不完,朋友鼓励没用,恐吓没用,专栏悬在头顶也没用,结果倒是一纸出版合同逼得她再也没有任何借口。

(本文作者为《我们这儿是精神病院》编辑。广西师大出版社,2013-4)

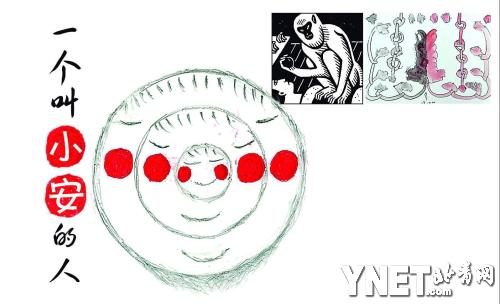

歌唱比赛。书的封面画。小安绘。

在设计师朱赢椿的建议下,最终书中全部采用了小安自己画的插图。小安说她“从来没画过”。

被放弃的插图,胡晓江绘。(左)

编辑说:“颜色、造型和意思都对,就是过于沉重和黑暗了,而小安的文字是轻盈的,飞扬的。”

被放弃的插图,李奔绘。(右)

编辑说:“李奔的画五彩缤纷,奔放、热烈、奇异,可好归好,跟小安的文字也不搭,小安的世界是安静的,朴拙的和伤感的,以不变应万变。”

来源:YNET.com 北青网2013/05/10

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订