|

书名:海德格尔——贫困时代的思想家:哲学在20世纪的地位(订购)

作者:卡尔·洛维特

译者:彭超 定价:69元

版次:2015年11月第一版

书号:ISBN978-7-5604-3761-3

内容简介:

本书写于20世纪50年代,当时作者在德国海德堡大学任教,这一时期是他对德国现代哲学进行深入反思的时期,海德格尔思想是他在此期间的重要思想背景、资源和反思的对象。在本书中,洛维特对海德格尔的存在论哲学的诸多问题进行了深入考察,尤其是将这些问题置入现代性危机的背景之中,深刻地指出海德格尔在其存在论哲学中对主体哲学的拒斥既是现代性危机的表征,又是这一危机自我克服的自发性表现。本书是洛维特哲学史写作的代表作之一,也是研究现代性问题的经典文献。

作者、译者简介:

卡尔·洛维特(1897—1973),德国哲学家,犹太裔基督徒。生于慕尼黑,第一次世界大战期间曾自愿从军,受伤被俘。1919年前往弗莱堡求学,师从胡塞尔和海德格尔。1928年至1933年在马堡大学任教,随后因纳粹的反犹政策流亡意大利、日本和美国,1952年受伽达默尔邀请到海德堡大学任教,1964年退休。有《韦伯与马克思》《从黑格尔到尼采》《世界历史与救赎历史》《海德格尔——贫困时代的思想家》等著作。他以历史哲学、宗教哲学和生存哲学为研究重点,并对海德格尔思想及现代哲学有所批判。

彭超,华中科技大学哲学系博士研究生。研究方向为德国古典哲学、伦理学,著有《从否定到肯定——康德幸福观研究》等论文。

封底文字:

……那时的情况和如今的区别是,在德国哲学的伟大时代,每个人都能与他的前辈产生关联并把他当作旗鼓相当的伙伴,一个康德和一个黑格尔不会觉得自己出色得不用回应同时代次要者的异议,而海德格尔固执己见的独白发生于一个缺乏讨论的空间,着迷者、复述者和违心者们一方面站在它边上,另一方面把海德格尔所挣得的东西当作硬通货转手。但当海德格尔提出“倘若沉思者终于在运思之际着手探讨这个二十年来一直等待着的……实事,情形又会怎样呢?”这个苦涩问题的时候,就容易和另一个问题一起去回答了。这问题就是,人们怎么能指望别人会作为同行者去跟随这样一位思想家,他的本质特征包括拒绝各种共性和合作以及作为独行者走上一条突然止于不可行走之处的道路?海德格尔至今的全部著作在根本上都是独一无二的巨大挑衅和对“变老的世界”的攻击,在这攻击之后并无反驳和辩护。

——洛维特

“解构”一词是“毁灭”的外语词汇,这种表达方式带有侵略性和粗暴性。但洛维特高超的阅读和分析技巧具有这一特点,即它是一种富于理解甚至富有温情的解构。他精选引文,析理入微,总以其著作给读者一种概念甚至直观,即他所分析的思想家的解释世界的尝试,为何如此令人神往并影响巨大,以至于能使得其时的思想在如今仍有充分的理由来吸引我们。

——波达克

目录

生存哲学(1932) / 1 时代的精神状况(1933) / 25 卡尔· 施米特的偶然决断论(1935) / 43 马丁· 海德格尔和弗朗茨· 罗森茨韦克 ——《存在与时间》补论(1942/43) / 95 引言 / 97 一 / 100 二 / 109 结论 / 131 海德格尔:存在主义的问题与背景(1948) / 135 海德格尔的经验概念 / 140 亚里士多德、托马斯·阿奎那和黑格尔思想中本质与实存的关系 / 151 谢林、克尔凯郭尔和马克思 / 158 海德格尔——贫困时代的思想家(1960) / 165 第二版前言 / 167 一、 向着自身下决定的此在以及给出自己本身的存在 / 168 二、 历史、历史性和存在的天命 / 217 三、解释尼采的话“上帝死了”中未被道说的东西 / 252 四、对海德格尔影响力的批判性评价 / 296 忆埃德蒙特· 胡塞尔(1959) / 305海德格尔的尼采讲座(1962) / 315 狄尔泰和海德格尔对形而上学的态度(1966) / 339 关于海德格尔的存在问题:人的自然和自然的世界(1969) / 365 纪念海德格尔80 寿辰 / 367 原版附录 / 385 说明与附注 / 387 关于本卷 / 402 附录 / 407 专名索引 / 409 人名索引 / 418 译后记 / 426

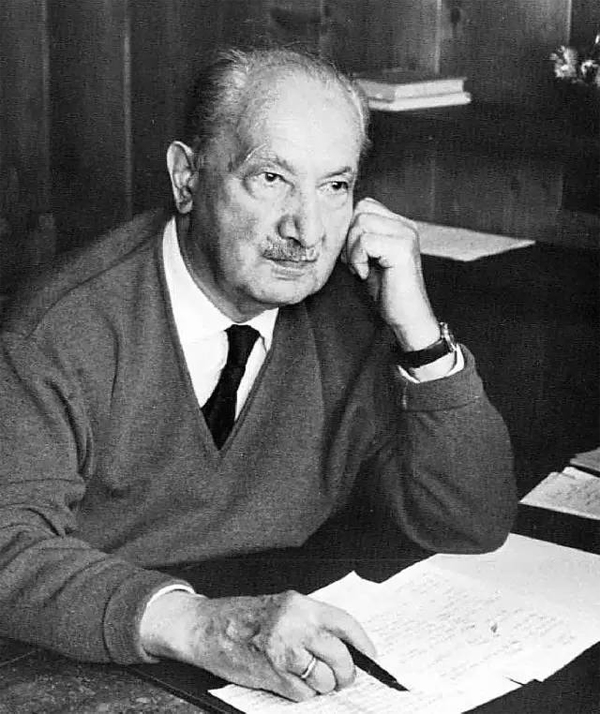

马丁·海德格尔

译后记如果需要为这份译文说些什么,那么译者首先要表达的是一种不安。这是我初次正式翻译学术著作,学力有限,精力有限,语言功力也有限。尽管这项工作的绝大部分是在小心谨慎中完成,对于大部分已有定译的术语沿用了固有的译法,遇到生疏或存疑之处也进行了反复查证,并出于方便读者的目的,为原文中部分未注明出处的引文补上了出处以及可参考的译本信息,但由于前述的种种局限性,仍然会留有一些有待修正和完善的地方。在开头做这样的说明,是为了提请读者留意到这一点,以便排除译者可能带来的影响因素,更好地把握作者的原意,同时也希望各位前辈和学友慷慨赐教。 这本书是9卷本《洛维特文集》的第8卷,包含了洛维特在1932年到1969年间的十篇文章,其中篇幅最长的文章为整本书贡献了标题。但书中涉及的思想家不仅限于海德格尔,而是围绕着生存哲学的来龙去脉,谈到了19世纪到20世纪欧洲大陆的众多思想家,因此本书的副标题是“哲学在20世纪的地位”。在正副标题中直接产生呼应的,是“贫困时代”与“20世纪”。此前的很多世纪中,哲学差不多总是某些固定的东西之间的传承、交锋、进展与深化,其地位虽有起落沉浮,但并无颠覆性的变化。在西方思想传统的起点,它曾是“一切科学的女王”,在作为神学之婢女的时代,它可以成为给神学提供养料的乳母,当它逐渐变成“受到驱赶和遗弃的老妇”,又在德国观念论中迎来了一个新的巅峰。哲学本身的地位之真正成为问题,用洛维特的话说,是在黑格尔对这个思想传统的“完—结”之后。在19世纪到20世纪之间,科学技术、社会生活、国家政治以及个人内心都发生了重大的转折,哲学不得不对这一切作出回应。海德格尔是进行这项工作的代表性人物之一。 在海德格尔的学生中,洛维特是比较特殊的一位。一战期间他自愿从军,身负重伤被困于战俘营,归国后成为胡塞尔和海德格尔的学生,获得教师资格不久即面临纳粹上台。由于犹太身份,他先后前往意大利、日本、美国,在二战后受伽达默尔邀请回国任教。不管在学生时代还是数十年后在纪念海德格尔七十、八十寿辰的场合里,洛维特一直都没有“消停”,他持续地在学术本身——而不是道义和情感——的范围内对海德格尔进行质疑。海德格尔曾在信中抱怨这名学生的质疑是情绪化的胡闹,最多不过十年,但洛维特持续地质疑了四十余年,而且恰恰是摆脱了情绪的。他对海德格尔所表述的思路,提出的概念以及采用的语言进行了全面细致的考察,并且达到了我试图称之为“探伤作业”的层次。正如对一个外表完好无损的物体进行探伤意味着不对其进行切割和破坏而去探查其内部的裂隙,洛维特采取了一种深入而不介入的客观视角,只是指出海德格尔思想的困难之处以及他加以应付的技巧而已。正如洛维特所言,“我们在以海德格尔质疑海德格尔的尝试中进行活动,因此并不从外对他加以批判,然而也不在海德格尔本人作为唯一本质的维度内,当然也没想说,我们想在其中活动就能在其中随便活动”。 这不同于外部的反驳与瓦解,也不同于海德格尔本人解读其他思想家时曾经采取的方法。洛维特指出了海德格尔在对哲学文本的阐释上的“无关联性”,“任意性”以及“粗暴性”,说“他的解释活动实际上逾越了一切对有典可稽的东西的说明”,并以海德格尔对尼采的解读为例佐证了这并非无稽之谈。与海德格尔的做法截然相反,洛维特在本书中展现给读者的不是思想家洛维特,而是思想家海德格尔;不是“粉丝信徒”所“着迷”的海德格尔,也不是那些难以与他抗衡的反对者所“厌恶”的海德格尔,而是“贫困时代”中的海德格尔。同时得到展示的,还有哲学在这个时代的地位。 北京大学哲学系博士研究生文晗对本译文进行了全面而细致的校阅,为译文的进一步完善做出了巨大的贡献。

彭 超2015年6月

精神译丛第一、二辑总目

丛书主编:徐晔、陈越

丛书宗旨:在汉语的国土展望世界,致力于当代精神生活的反思、重建与再生产(Rethinking、Reconstructing、Reproducing)。

第一辑:从莱布尼茨出发的逻辑学的形而上学始基 海德格尔德国观念论与当前哲学的困境 海德格尔正常与病态 康吉莱姆孟德斯鸠:政治与历史 阿尔都塞论再生产 阿尔都塞

斯宾诺莎与政治 巴利巴尔词语的肉身:书写的政治 朗西埃歧义:政治与哲学 朗西埃例外状态 阿甘本来临中的共同体 阿甘本

第二辑:

海德格尔——贫困时代的思想家 洛维特

政治与历史:从马基雅维利到马克思 阿尔都塞

论哲学 阿尔都塞赠予死亡 德里达恶的透明性 鲍德里亚权力的时代 博比奥民主的未来 博比奥帝国与民族 查特吉政 治社会的谱系 查特吉民族与美学 柄谷行人

来源:西北大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订