|

(订购) (订购)

《背影——我的父亲柏杨》郭本城 著 广西师范大学出版社出版

今年是柏杨诞辰96周年,他具体出生在哪一天无法确定。柏杨自幼丧母,饱受继母虐待,根本不知道生日是哪一天。后来他把3月7日作为自己的生日,是因为1968年的3月7日,柏杨被台湾当局以“匪谍”之名判处死刑(后改为有期徒刑)。儿子郭本城曾经问他为什么不把出狱的日子作为生日以兹纪念,柏杨说:“我没有必要感谢他们还给我自由。”

柏杨原名郭定生,1936年以同等学力考取开封高中,改名为郭立邦,1944年为了求学,伪造学历再次改名郭衣洞。1960年以柏杨为笔名开始杂文创作。还有一本著名的战争小说《异域》使用笔名邓克保。为了读者阅读方便,本文在叙述中都将使用“柏杨”这个名字。

柏杨曾笑称自己是“历尽沧桑一老头”。在此,我们也用这个老头的沧桑故事回顾一段难忘的历史。

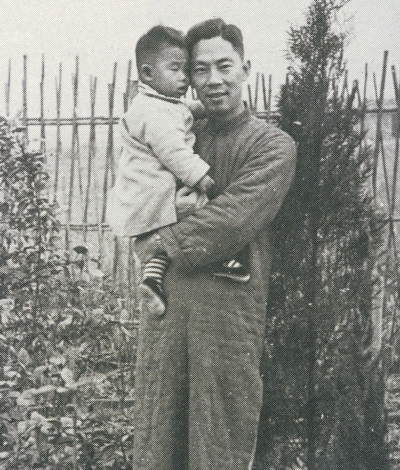

父亲和故乡的泥土

永远融合在一起

郭本城

先父柏杨在1949年离开大陆来到台湾,当年他30岁。他在台湾度过了60年的岁月,这60年,他写了2000多万字,出版了200多本书。即使是身系囹圄、在最恶劣的环境里,他还是坚持文学创作:他利用早餐吃剩的稀饭涂在报纸上,好几张黏在一起,形成一张坚硬的纸板,随后就靠坐黑牢墙角,把纸板放在大腿上,借着微弱的灯光,眯着眼睛,坚毅地紧握着笔杆,持续他的“监狱文学”创作。

父亲的监狱文学作品《中国人史纲》第一章,有这样一段像诗一样的文字:

台湾岛和海南岛,像镶在叶柄下方的两颗巨大珍珠,南中国海诸岛,则是无数散落在碧绿海水中的小的珍珠群。

这就是父亲心中永远深爱的故乡。在他心里、在他眼底、在他口中、在他笔下,他的故乡是那么的辽阔广袤、那么的美、那么的高贵。他的故乡,当然也是我们五位柏杨儿女的故乡。跟父亲一样,我们也都深爱这块美丽宏阔的土地和敦厚善良的人情风俗。

2008年4月29日凌晨,父亲在台北庚辛医院辞世,享年89岁。在他老人家过世之后两年多,也就是2010年的9月12日,我们将他移灵到了河南省新郑市文化气息浓厚、绿意盎然的“福寿园陵园”,父亲重回他所深爱的故乡,和故乡芬馨的泥土永远地融合在一起了。

直到父亲离世五年之后,我才提笔撰写这本《背影》,主要是让父亲“爱好和平的精神”、“诚信宽恕的思想”以及“坚忍卓绝的毅力”得以传承与发扬,因为现在的社会,人们太优渥、太自满,也太脆弱、太容易遗忘。在撰写《背影》的过程之中,我更深一层地认识了父亲。看着父亲这一生走过的身影,我热泪盈眶。我疼惜他童年生活的孤苦无依,悲痛他十年冤狱的惨磨苦难,更钦佩他有容乃大的宽容精神,和知恩图报的感悯襟怀。年龄随着沧桑经历而增长,我努力让时间倒流,追忆模糊往事的点点滴滴,以及父亲苦难生命中的每一个阶段,我感同身受,不禁让自己浸润在极度思念父亲的感伤之中。

许多大陆友人,即使是年轻人,对“柏老”都非常熟悉,这让我很惊讶,也很感动。这是一个书香社会的传承,也是人文思想的进展,青年知识分子能带动风潮,也让逐渐老去的我们充满了希望。而这种现象,在大陆尤其明显。我应该说,在我们的故乡,已经很强烈地感觉得到这种振奋人心的氛围。

二十一世纪是中国人的时代,而重视礼仪、温和恭俭与喜欢读书的下一代,已经可以确定未来的人生,是何等光明灿烂了。

我祈盼这本书,能唤起大家对先父的追忆,也让我们都能更认识先人奋斗的过程,学习那坚忍不拔的毅力。即使处在悬崖饥虎、巨涛恶海的生死关头,也要充满信心和希望勇敢地面对,为着人最后的尊严,克服所有的艰难而绝不逃避,自始至终都要有“大是大非”的坚持,让濒临熄灭的生命和破碎的灵魂,得着恢复和成全,并能够原谅过去所有的施暴之人,化为大爱回馈社会和国家,以及回馈曾经施恩加惠之人。

“唯有‘爱’,才是超越世代的东西。”最后,让我献上父亲的这句话,与您共勉之。

——摘录自《背影:我的父亲柏杨》(郭本城 著,广西师范大学出版社)

1 被继母虐待的童年

历史学家唐德刚曾说:“柏杨的生平,在他呱呱坠地之日始,便构成传统中国社会里一宗标准化的形象——他是受‘晚娘’虐待的一个小孤儿。”

柏杨还没有记忆的时候就失去了生亲,除了亲生母亲姓魏,家住辉县西关,其余一概不知。三岁时有了一个继母。从此他的生活就不是一个惨字能形容的。继母常像一头疯狂的野兽对着丈夫骂祖宗十八代,有时候还到大街上以高八度的嗓音叫喊。继母所生的孩子早上有牛奶、荷包蛋,柏杨却只能喝白开水,还常被打得遍体鳞伤。有一次放学后下大雨,继母不但不送伞,还认为他是故意淋雨,给了一顿毒打。四年级时不知什么缘故,继母拿着菜刀追打,把地砖都砍出了火星。要不是好几个人拦腰抱住继母,柏杨就会被砍死。小柏杨全身瘫软,勉强爬到墙角,蹲在地上痛哭。这次之后柏杨被父亲送回老家寄养。

柏杨在老家遇到了恩师克非老师,帮他开启了文艺之窗。也遇到了一个暴虐的老师,有一次把他的小手打得鲜血淋漓。暴打让他深受侮辱,晚年后还记忆犹新。继母和老师的体罚,让他坚决反对任何形式的体罚。也是在这样严酷的、毫无尊严教育下,造就了他激越的个性和反专制、争自由的种子。

中学时候,家道中落,继母吸食海洛因更加变态,弄不到钱买毒品,就盗卖家里的煤块。有一天,柏杨见继母又在诟骂病榻上的父亲,积攒了十几年的愤怒终于爆发了,三拳打倒继母。没想到继母竟然收敛了许多。在当时打继母也是忤逆和不孝的,柏杨惊恐地逃回了学校。

2 差点加入共产党

“七七事变”后不久,柏杨投笔从戎,一方面是希望远离继母的荼毒,另一方面因为他是隐瞒了没有初中文凭考上的高中,害怕露馅,希望逃到一个不需要毕业文凭的地方。

在南阳县军事政治干部训练班中,他第一次接触到了共产党。一个叫张纯亮的学员,也是高中校友,来找他。在一个灰暗的角落里,张纯亮搂着他的肩膀,小声告诉他在陕北有一个革命圣地,全国的优秀青年都涌向那里,参加真正的抗日工作,问他愿不愿意一起去。然而就在出发前一天晚上,张纯亮被逮捕,柏杨也因此没有去成陕北。这是他一生中唯一一次可能加入共产党的机会。

3 买假文凭上大学

在军队里同时受训的学员因为有高中毕业证被保送上了大学,柏杨不甘心被低学历吞没,决定考大学。他在一个遥远村落花了五块银元买了一张甘肃天水中学二年级肄业证明,用这个假证明完成了1942年的西北区大专院校联合招考报名,并参加了考试。结果被录取了,分发到省立甘肃学院法律系。念了一年,假证明被发现了,柏杨赶紧逃离了学校。但是他还没有放弃上大学的念头。当时在距离重庆郊外,有一个教育部设立的“战区学生招致委员会”,主任是柏杨熟识的长辈,于是柏杨被安置在那里做一些校对审查工作。当时沦陷区的学生前来登记,填好个人数据、经过考核、签署意见转报给教育部,就可以分发到各大学继续就读。有时候主任不在,柏杨就代理签注意见。柏杨发现教育部审查并不严密,只要有签名就一律分发。有一天柏杨在登记表格时,看到一个有全套真实证件的学生叫郭大同。他心头一动,利用这个学生的证件翻拍了一份,把名字改成了郭衣洞。等了两个月估计教育部已经把郭大同分发完毕,再用郭衣洞的名字填写了一份登记表,自己签注考核无误的意见。这个从南京流亡到重庆的可怜的大学生“郭衣洞”被分发到了国立东北大学。辞职的时候,主任笑着说:“你搞的鬼我全知道,快上学去吧。”

柏杨被编到政治系三年,虽然是第一次面对政治系的书籍,但是他一点也不害怕,他认为这是一个不识字都可以读的系。在东北大学,他开始阅读大量的文学作品,包括张恨水、郁达夫、老舍的作品。他最欣赏鲁迅,他认为鲁迅小说中的每一个字,都像石磨一样在心灵上转动。柏杨受鲁迅影响巨大,他当时就立志要像鲁迅一样写出一个现代的“我们中国人的灵魂”来。

1946年“郭衣洞”取得了大学毕业证书。但是很快一个晴空霹雳,假证件的事情东窗事发了。原来日本人投降后,学校把毕业生的证件送到教育部,查对南京中央大学档案,怎么也找不到“郭衣洞”的名字,于是勒令开除学籍,通令全国院校不得收容。

柏杨做梦也没有想到,六十年后,在台湾,他被授以了比学士学位还要高两级的荣誉博士学位。

柏杨年轻时的遭遇让他深深体会到求学的艰难,一生不遗余力地鼓励和帮助年轻人。

本文原载于《北京日报》

来源:广西师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订