|

江静教授的《日藏宋元禅僧墨迹选编》(以下简称《选编》)被收入“域外汉籍珍本文库”出版(西南师范大学出版社·人民出版社2015年),是一件值得庆贺的事。将禅僧墨迹纳入中国佛教东传日本这一中日文化交流史研究领域,江静在其《赴日宋僧无学祖元研究》(商务印书馆2011年,以下简称《祖元研究》)一书中已经作了成功的尝试,《选编》将禅僧墨迹按照是否赴日及宋元时代区别分为“未赴日宋僧墨迹”和“赴日宋僧墨迹”、“未赴日元僧墨迹”和“赴日元僧墨迹”两部分四大类加以精选编排,共收录墨迹168件,对每件墨迹的作者、文字内容及其意义或研究状况进行逐一解说,这样不仅为推进该领域的研究提供了重要的原始文献,而且具有引领感兴趣的读者深入了解相关事迹的向导的作用;既具有知识性、观赏性,又具有学术性,雅俗共赏,其意义自不待言。

在《选编》的序言《日藏宋元禅僧墨迹的基本情况》中,江静对墨迹的相关概念、作者、墨迹类型、分布与收藏及其价值、整理的意义等作了详细的介绍与分析。而该书的附录详细列出了《日藏宋元禅僧墨迹(国宝·重要文化财)目录》、《赴日宋元禅僧及其留存墨迹数》、《墨迹作者法系及遗存墨迹数》。通过阅读这些资料,读者可以对这一领域的基本状况和研究进展有比较全面系统的了解。这里仅就本人所见,从琐细处谈些观感。

日本僧侣历尽千辛万苦来到中国寻访高僧大德,学习佛法,或直接聘请中国僧侣赴日弘法传道,中国的僧侣或主动或被动、或出使或应邀到日本寻求发展空间,中日佛教文化交流的情况,从宏观上论述的如杨曾文的《中华佛教史·中国佛教东传日本史卷》(山西教育出版社2013年),从微观、个案方面研究的,除江静的《祖元研究》外,释觉多的《赴日元使一山一宁禅师及其禅法》(宗教文化出版社2013年)、朱莉丽的《行观中国——日本使节眼中的明代社会》(复旦大学出版社2013年)等著作相继出版,正如杨曾文在给觉多的著作所写的序中所言,从古代中日文化交流史来看,宋元禅宗弘传日本是继隋唐佛教传入日本之后两国文化交流进入第二次高潮的重要标志。翻阅《选编》,不禁感叹:在这个“高潮”中,有多少有趣的“细节”耐人寻味啊。这里仅举两例与大家分享。

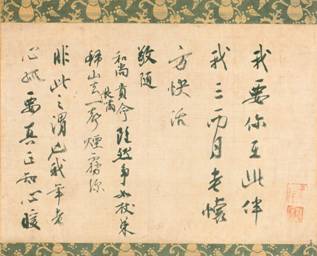

第一例是《无学祖元与高峰显日问答语(我要你)》(《选编》第204、205页):

(祖元曰:)我要你在此伴我三两月,老怀方快活。

(显日曰:)敬随和尚贵命。虽然,争如杖策归山去,长啸一声烟雾深。

(祖元曰:)非此之谓也。我年老心孤,要真正知心暖(后缺“我怀抱也”。)

图一:无学祖元与高峰显日问答语(京都相国寺藏·日本重要文化财产)

此件墨迹残本仅留如上数行。据《佛光录·机缘问答录》记载,他们之间还有如下一段问答:

(祖元曰:)东山游戏几日,老汉要与你细谈话在。一回相见,千难万难。此事,造次不得。

(显日曰:)某,日夕不欲离和尚左右,只恐云山无主人。……

江静在《祖元研究》中这样评价说:“从这一段对话中,我们可以看出祖元对显日的赏识,更能感受到身处异国的祖元孤独寂寞的心情。”(《祖元研究》第323页)此问答在弘安四年(1281),无学祖元(1226-1286)55岁,将法衣传授给高峰显日(1241-1316)这位40岁出头的皇家公子。祖元虽然将法衣传授给他,但还是告诫他不可只是沉溺于“一棒一喝”的轻薄机锋,希望他能“如大钧播物,不可局于一枝”。这样看来,上述祖元的“非此之谓也”这一断语尤为值得注意。那种完全脱离日常生活而只注重“击石火、闪电光”、自以为悟道的“野狐禅”,显然是具有深厚的人文关怀和人伦意识的祖元所忌讳的。这一点从《选编》中所收录的《无学祖元与圆尔尺牍》(第192、193页)中浓浓的情意中可以看得出来。因此,上面那段对话,固然有对显日的赏识,不是也可以读出一种惋惜与无奈吗?江静在《祖元研究中》言及的“祖元对日本僧徒的失望”,也由此可见一斑吧。

图二:镰仓圆觉寺无学祖元坐像(日本重要文化财产,图片来源于网络)

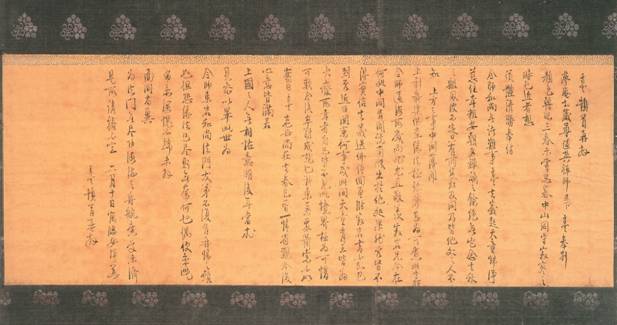

第二例是《西涧子昙与梦庵尺牍》(第306、307页):

子昙顿首再拜梦庵知藏尊道契禅师足下:子昙奉别颜色,转眼三春,未尝不思慕中山同守寂寥之时也。近者想道体清胜,奉侍令师和尚无诸难事。子昙去岁起天童,归净慈住,幸粗安,朝夕禅诵之余,绝无它念。去秋之船,风波不定,只有两只到。及问,乃皆他处之人,不知上方之事。中间薄闻上刹新建佛堂,缘法极殊胜,甚为可贺。此岂非令师道德所感而然?尤且敬羡。寂岩兄今在何处?中间有闻说南殿出于他处,果然否?皆不得实信。去岁送佛僧回,曾附寂岩书,不知已到否?近日关东何事哉?此间天童、育王皆为火废,所幸者自己皆不见此境界,极为可惜可叹,今后卒难成就也。浙东气象萧索,不如旧日。子昙老母尚在,去春已曾一归省觐,今后心意皆满。若上国之人无相怪意,明后年当求见参,以毕此世为令师东岩和尚法门友弟,不复有再归之愿也。但恐缘法已尽,则无奈何也。偶便率此布系,深愧不端,未拜面间。尚冀为法门无尽功德海之舟航,广度未济。是所请祷。不宣。

二月十日,寓临安净慈子昙顿首再拜。

图三:西涧子昙与梦庵尺牍(东京五岛美术馆藏·日本重要文化财)

《选编》对此件墨迹“解题”说:“该墨迹是至元十七年(1280)西涧子昙寓居净慈寺期间,写给日本梦庵道契藏主(生平不详)的书函。” 子昙(1249-1306)曾经于咸淳七年(1271)赴日,住镰仓建长寺,祥兴元年(1278)归国,历任多所寺院住持后,于元大德三年(1299)与一山一宁同船赴日,在日本开创“西涧派”(或曰“大通派”)。此尺牍有如下信息值得深入探讨:

其一、收信人梦庵知藏尊道契禅师是什么人?查玉村竹二《五山禅僧传记集成》,道号为梦庵者唯有梦庵显一,属临济宗幻住派,生卒年不详,曾入元参诸老,司径山藏主。但是如果此梦庵显一为无隐元晦法嗣,时代上或有不合。从该尺牍中提到“令师东岩和尚”,如为东岩慧安(1225-1277),或是一条线索。其二、此尺牍提供了许多史实,可以作为考证之资。如“去秋之船,风波不定,只有两只到”及“此间天童、育王皆为火废”等。其三、当时中日禅僧之间个人的交往与情谊。其四、子昙两次赴日,并且在日本创立了自己的宗派,其事迹载入日本首部佛教史籍《元亨释书》,可以说是当时站在中日佛教交流潮头的弄潮儿。此尺牍对于了解他的人格、他赴日的动机与心情都是非常珍贵的资料。他有感于“浙东气象萧索,不如旧日”,决定“若上国之人无相怪意,明后年当求见参,以毕此世为令师东岩和尚法门友弟,不复有再归之愿也。”对日本禅林的向往之情,可谓溢于言表。

图四:日本镰仓建长寺(图片来源于网络)

墨迹本身也是有生命的。我们仔细端详“非此之谓也”五个字,特别是那个“也”字,字形虽小,却感到有一种力量在拨动心弦。手泽灿然,700多年前身处异乡的老和尚的心境依然呼之欲出。

从以上两例可见,宋元时代中日文化交流史中许多细节问题还有待于进一步解读,《选编》提供了一个原始资料的宝库,这些原始资料有待于研究者去认真辨析、考证与活用,这对于揭示中日佛教及其相互交流的历史发展真相,无疑具有珍贵的意义。当然要想准确解读清楚这些墨迹,绝非易事。如果说遣唐使主要是学习中国的制度文明,那么入宋僧入元僧所学习或当时中国僧侣奔赴日本所传播的则是中国的精神文明。“斯人脱身来,岂非吾道东。”(杜甫)我们如果对自身的文明或“道统”不具备一种相当的自信和涵养,又如何能启“斯人”以新声呢?

《日藏宋元禅僧墨迹选编》(江静编著,西南师范大学出版社、人民出版社,2015年6月版[订购])

来源:西南师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订