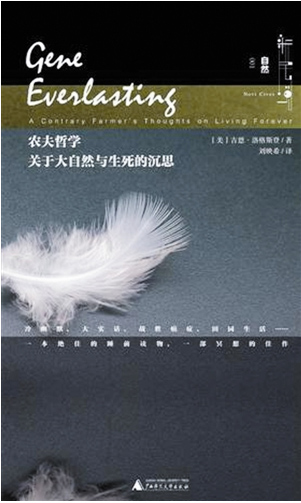

《农夫哲学 关于大自然与生死的沉思》 [美]吉恩•洛格斯著 刘映希译 广西师范大学出版社(订购)

一直以来,对“死亡”就有种深深的恐惧感,脊背发凉的那种。记得还是十二三岁的年纪,有个女孩这样告诉我,我们要好好地活,因为,我们会死很久。

当时,我怔愣许久,只觉得难懂,待明白过来,早已泪如雨下。

哦,人啊,生的时间,比起死后,真的太短太短。后来很长一段时间里,都觉得很不安。便一直避免思考这个问题。然而,当我读完这本书的时候,竟又有了新的勇气,来面对死亡这个沉重的话题。

“万物永久循环,我们和万物一道;我们已经生存了无数次,万物和我们同路。”尼采如是对生命的变化存在解释。每个生命的出现、生长、泯灭都在围绕着自己旋转,一圈又一圈,就像日界线,让时间画成了圆。而这,大概就是“永生”的含义了吧,死生轮回,万世不灭。而在吉恩书中,不死的繁缕、猪草,顽强的防风,从植物的一生中学会生活的道理,先苦后甜的倔脾气,原创独有的鲜明性和蓄势待发的耐心。

他说:大地不是埋葬尸体的墓室,而是一间等候室,所有的生命,都在这儿重整旗鼓,蓄势待发。时节变化,春夏秋冬,冬天过后,又是一年春日。作为“比其他人更容易接受死亡”的农夫,他每天见证着农场里的牛羊虫草诞生、死亡,似乎生死已经成为平常琐事,在熟悉常见不过。也正是因这种身份和所接触的事物,吉恩笔下的故事也更显真实从容,每一段和他的动植物发生的事件,都娓娓道来,在诗意的叙事里淡淡吟唱着智慧的歌。

一个生命的陨落就意味着另一个生命的升起,生命用另一种形式存活于世间。就像是吉恩母亲坟头的双领鸻、鸟儿啁哳的声响、扑棱的翅膀,无不带着母亲忙碌的模样。吉恩告诉我们:“自然界间,没有什么会真正死去。各种形式的生命体都在自我更新。相比死亡,‘更新’才是最适合用于描述生命进程的词。”古有诗云:“零落成泥碾作尘,只有香如故”,又有“落红不是无情物,化作春泥更护花”。可见生命形式的转化终究离不开自然世界,正如尼采所说:“万物方生,万物方死;存在的时间,永远的飞旋。万物冥灭,万物新生;存在的空间,永远地营建……心的存在生成于每一瞬间。”这种站在农夫的视角,以最贴近自然的程度来思考生死与自然之间的关系,对人和物的生成衍化所表达的字句,处处传达着豁然和平实。而他对待生死和自然的态度,不过“回归”和“顺应”罢了。虽然自然诞生了人,但人最终还是要回归于自然的。

除了那些死生的道理,吉恩的书里还有他和他的母亲、孩子们、猫咪的回忆。一个得了癌症的病人,在接受化疗时,他甚少着笔于痛苦的过程,而是着墨在家人、自己对疾病的态度。人终有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。然而每个人的生命对家人都比泰山更重要。母亲对死亡的从容,孩子对死亡的理解,让他明白生死亦是为了繁衍和平衡而必须,故而不必悲伤,不必沉溺。

童年烂漫,成年奔走,成家牵挂,晚年病痛,这些,都让他思念并且思考。人物死去后留不下什么痕迹,即便是坟茔,墓碑,都不过是给后人的作念想的。然而这些,可能还不如在埋葬地上生长出来的一株野花,人生不过春夏秋冬又一春,肉体的消亡带给灵魂更多的自由。

《红楼梦》里妙玉最喜欢的一句诗就是“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,纵使在人世奔走再多,最后不过尘归尘,土归土,要还给“大地母亲”的。这样想来,死亡与生存的界限似乎都模糊了,对当下的日子,也更多几分自如和坦然了。无压力的生活,终归过得比寻常更轻盈些。

来源:广西师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订