提到音乐,大家都不陌生,但一说起古典音乐,有人就会觉得太“高大上”了。其实,我觉得音乐没有高下之分。谈音乐,我们可以回到本源,问一问音乐究竟是什么?我有时带小孩子做“五感写作”,就是用五官感知世界,然后把你听到的、看到的、触摸到的……用文字表达出来。音乐也是一种表达,用声音去表达,表达情感、表达故事、表达思想,甚至也可以表达颜色、温度、不同地域的文化。

音乐可以通过人声来表达,流行音乐、民族音乐、美声唱法、歌剧、合唱;音乐也可以借助其他器物来表达,包括锅碗瓢盆,废铜烂铁,当然也可以是简单的、精美的乐器。我其实也很喜欢摇滚、民谣等,尤其喜欢纯人声无伴奏合唱,相对交响乐,我其实只是一个入门级别听者,但感觉它包含了比一首歌更丰富的内涵,更耐人琢磨,所以百听不厌。

但 我们真的知道音乐是什么吗?其实不然。正如西摩所说:没人知道音乐是什么。

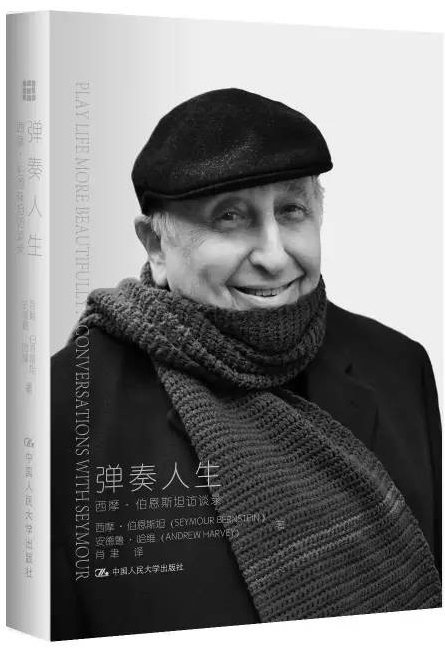

——编辑说书:《弹奏人生:西摩·伯恩斯坦访谈录》

西摩·伯恩斯坦访谈录

没人知道音乐是什么。世界上最伟大的思想家们都尝试界定音乐这个奇迹。例如,音乐为什么能唤起我们的感情?你知道柏拉图说过:“音乐能浸入心灵深处。”想象一下吧,他在古希腊时代就说出这句话了。因此我们知道,音乐总是能深深地感动人们。音乐包含的有组织的声音,能引起人类体验到的每一种情感反应。还有一些对音乐的反应,我们无法用文字描述。但我们感觉到了那些反应,知道它们存在。另外,我们还知道音乐结构中存在着秩序与和谐,它们渗透我们,使我们想成为它们那样。我演奏大师们的无论什么乐曲时,都感到我很愿意像音乐那样有组织、有结构,能与他人沟通。我认为音乐是一个范例,我应当像音乐那样。我设法把这个观念传达给我的学生们。我们一旦能像音乐一样,音乐就会让我们大大受益。那么,什么是音乐呢?也许简单的回答是:音乐是一种感情语言。无论音乐是否出于真诚而写,是否具有高度的组织,是否能传达某种深刻的个人信息,我都希望自己能像音乐一样。这并不仅仅是指古典音乐。例如,杰夫·巴克利演唱的《哈利路亚》就是我最喜欢的音乐之一。

音乐其实是一种人人都懂的语言。令人惊奇的是,婆罗洲(Borneo)的土著也有和我们一样的感情。1960年,我参加了美国国务院组织的旅行,成了第一个在婆罗洲开独奏音乐会的钢琴家。一位富有的中国木材商跟那些猎取人头的野蛮人做生意。只是到了1950年,那些人才不再砍掉人头。在一条热带河流上,那位中国富商带着我乘船10英里,去访问住在长方屋里的那些猎头者。我看见一根根木杆上挂着干皱的人头,不禁浑身战栗。酋长把我们领进他的房间,给我们喝一种味道很恶心的东西。我们闲聊时,我惊异地看见了一台便携式发条唱机,一张桌子上还散落着几张旧的78转唱片。那些唱片是贝多芬、舒曼和其他一些大作曲家作品的录音。那个所谓原始初民热爱古典音乐,你能相信吗?这是因为我前面说过的:音乐的奇妙在于它的语言人人都懂。

音乐无须我们思考,就能使我们做出反应。音乐不同于哲学概念,后者要求我们努力思考。已经有一些实验证明了这一点。例如,科学家去了精神病院的病房,却无法用语言与其中的精神分裂症患者沟通。那些患者早晨起床后很懒得叠被。但是,刚一用笛子在病房里吹起进行曲,患者们的脚就自动地踏起了节奏——一、二、三、四。这是因为肾上腺的活动影响了他们全身。结果,他们只用了比平时少一半的时间,就叠好了被子。

我20多岁时,音乐疗法就成了一门专业。音乐疗法成为一门专业之前,我就跟它有牵涉了,安德鲁,你相信吗?当时,我应邀在新泽西一家精神病院举行独奏音乐会。我上了台,所有患者都坐在一个正规的礼堂里,有护理员陪伴。院方告诉我,独奏会结束后,精神病医生将跟我交谈,谈谈我练琴时音乐如何影响了我,谈谈我怎样看待把音乐用作与病人沟通的辅助手段。关于音乐对心理失常者的影响,人们当时还知道得很少。

我演奏的最后一首乐曲是肖邦的《降A大调波罗乃兹》。我弹奏时,一个女子溜出了座位,朝舞台走来。她敲着手里一张卷起的报纸尖叫:“接着弹,接着弹呀!”护理员都跑过来,把她围住了。我听见她先是尖叫,接着就沉默了。人们带走了她。显然,音乐唤起了这个患者内心的情感。我得知她名叫阿德莱德(Adelaide),曾在朱利亚音乐学院主修钢琴。

独奏会之后,医生们让我坐在一个房间中央,把我围了起来。他们向我提出了关于音乐的各种能想到的问题。最后,他们问我愿不愿参与对某些患者的实验,那些患者曾是钢琴家。我说:“当然愿意。”我有关于此事的日记。你简直无法相信实验的结果。例如,有个30多岁的年轻男人,名叫劳埃德(Lloyd)。他曾是神童。他有15年一言未发了。他是重度精神分裂症患者。人们把他领到钢琴旁,把乐谱摆在他面前,他从来都不翻页。

他一直弹奏同一页乐谱,一遍又一遍地弹,还会突然转头看着别处,凭记忆弹奏。他一定具备一种照相式记忆(photographic memory)。他们无法让他继续弹下去。他们认为,他的症状就是不肯面对生活的明天。他们把他带到我这里。我跟他一起工作时,他的精神病医生坐在我旁边。他给我弹了一首曲子的第一行乐谱。我拿出一张纸,遮上了那行谱子。于是他弹起了第二行乐谱。我又遮上了第二行谱子。他弹到那页乐谱最后一行,我遮住了整页乐谱。他抬起一只手,15年来第一次翻了乐谱,继续弹奏。接着他叫了我一声“西摩”。他有15年不能说话了。那位医生完全不相信这是真的。

精神病患者的问题是他们的节奏感紊乱。例如,劳埃德弹奏华尔兹时,他的节奏乱极了,竟在一个小节里弹两拍,在另一个小节里弹四拍。我打开节拍器,站在他身后,第一拍时把他向前推,第二、三拍时把他向后拉。他不但均匀地弹出了一小节里的三拍,而且开始跟我交谈了。

我接触过其作品的每一位作曲家都深深地感动过我,都成了我最好的朋友。我猜你会说我太没选择,因为我爱他们所有的人。我无法区别他们,我不能说“我更爱某一位”,因为每一位对我来说都是新奇的,都是一个发现。这就像认识了不同的人。你喜欢某个人,后来又认识了另一个人,你也喜欢。我不能说我爱巴赫超过了爱舒伯特。我也不能说我爱舒伯特超过了爱舒曼。因为他们各自的特质,因为他们各自留给世界的信息,我爱他们每一个人。我喜欢斯特拉文斯基的某些作品。但总的来说,我厌恶无调性音乐(atonal music)。

我热爱的音乐都有美好的主题。我的爱就是从这一点开始的。我当年听到巴赫的二部创意曲(two-part inventions)起始主题时的感受,我永远都忘不了。后来我理解了他在做什么;他根据构成第一主题的一系列音符,写出了全篇乐曲。我无法相信这个。它大大地感动了我,让我惊异于那个主题竟会贯穿全篇,它每一次出现都带着不同的感情。因此,我不能把情感体验和对音乐结构的体验分开。情感和技巧是合一的。

我感觉到了音乐中的某些结构成分,而很久之后我才知道那些结构的名称。例如,我们说说“终止”(cadences),或叫“结尾”:某些终止确实令我敬畏得合不上嘴。我本能地延迟了这种终止的最后一个和弦,并且总是把最后一个和弦弹得轻一些。我7岁时知道了这种终止叫作“伪终止”,因为它并不结束于主和弦,换句话说,它并不结束在音阶的一级和弦上,却结束在音阶的六级和弦上,这给人一种印象:乐曲尚未完全结束,因为耳朵要求听到一级和弦。现在,若有人想在我尚未听过“伪终止”时就解释什么是“伪终止”,我就根本不能理解。我为教育惋惜,因为它告诉我们:不等学生体验一个结构的内在感觉,就该去分析那个结构。

音乐是个独立的世界。音乐除了其本身没有任何意义。它根本不涉及物质世界,即使所谓“标题音乐”(program music),也是如此。音乐甚至能模仿某种东西,例如贝多芬就在他的《第六交响曲》中用长笛模仿了夜莺。但归根到底,长笛独奏就是一部音乐作品的一部分,那部作品与物质世界毫不相关。它不再是一只夜莺,而完全变成了一种音乐经验。总之,音乐仅仅意味其本身。

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订