|

编者按:

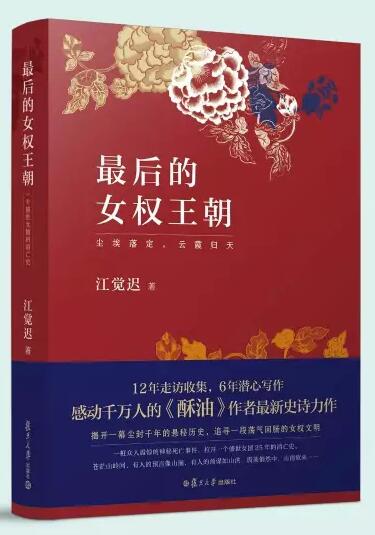

《最后的女权王朝》一书起源于作者江觉迟在麦麦草原上12年帮扶工作的经历,在这片草原上,江觉迟有了一个藏族名字——梅朵。当草原上的梅朵第一次给我们团队讲述这 12年的点点滴滴时,我们看着屏幕上一幅幅照片——藏区壮丽的河山和孩子天真的眼神——这些是我们看到的美好,然而交通不便的草原深处,艰难的生活现状是漂亮的风景照上看不到的。因此,我们很难想象,《最后的女权王朝》里一个个波澜壮阔又宏大复杂的故事是在那么恶劣的生活环境下诞生的。

草原给了梅朵最开始的经历是《酥油》这样带有自传经历的故事。当一个作者从书写自己熟悉的生活,跨越到古代历史的宏大叙事中,去写这么一个陌生遥远的故事,显然这是一个作者成熟的标志。可以说,《最后的女权王朝》是一个积淀多年后才有的珍贵“礼物”,梅朵用它致敬草原,致敬即将消失的文化,也纪念自己在草原上的那些日日夜夜。

我们选取了江觉迟一篇书写自己草原生活经历的文章,让大家了解到这本书书写的背景。时间倒流一千多年,这片草原上的故事也许就是《最后的女权王朝》里的那些波云诡谲和悲欢离合。而今,在救助孩子艰苦的日常中,梅朵成为了那些故事的有缘人。

(一)

有一种感受你可曾体会——如果你所牵挂的人正在承受苦难,而你在快乐地生活。你会感觉那不是快乐,是受罪。只有和牵挂的人携手,共同承受苦难。这时的苦难也就不是苦难,是默默地相依。

▲多年前,作者和她的第一批孩子,身着节日的盛装

▲多年后,和另一批孩子,她们席地而坐

那么,你还记得《酥油》吗?还记得我的第一个孩子阿嘎,第二个孩子苏拉吗?或者那最顽皮的小尺呷?他是麦麦草场上翁姆女人的孩子。翁姆女人,这位单亲的阿妈前后经历四次小产,也成功地生育了五个男娃。她的第五个孩子,五娃子,到我再次返回草原时,已经三岁多。在我的内心,我总是对这个未曾谋面的孩子抱着无尽忏悔。当我看他趴在地上,正在做着自己的各种奇怪动作时,我的心在隐隐作痛。而陪我同道而来的向巴喇嘛却显得一脸平静,对我说,“梅朵,我们不明白他在做什么,但菩萨是知道的——他是菩萨的孩子。”我没法不认同向巴喇嘛的话,可最终还是补充一句,“喇嘛,除菩萨知道,内地有一种医院,他们也会知道。”向巴喇嘛盯住我。我就说,“这么幼小的娃娃,阿妈却无法照顾。那就交给我吧。等他长大一些,我要带他到内地的医院去看病。”

▲作者的课堂

之后五娃子就一直留在了我的身边。高兴时他喊我阿姐。开窍时他喊我阿妈。糊涂时他冲我瞪着眼尖叫。生气时他还会朝我挥起小小的拳头……是的,他是我的第二十八个孩子。也是我生命中再也无法放下的孩子。

▲辅导学生

我记得,我的母亲曾说,人的身体就像河流,经历是那河水。没有河水时就会干涸,河水暴涨时就会溃堤。她天天吃素,念经拜佛。先前几年念叨的全是菩萨保佑,她的孩子要像温顺的河流,出入平安。后来见我再次返回草原,又开始祈求菩萨,要把我也变成五娃子的模样。那样的话,至少可以听她的话,不会离开家了。其实,如今我已经无法辨识,家对我来说,到底是母亲生活的地方,还是孩子们成长的地方。

也许他们近在咫尺。

▲三年前的尼泊尔大地震,作者深入当地学校,参与灾后重建和灾后教育工作

(二)

如今想起帮扶中那些事,不管是遥远的,还是近期的,总会历历在目。痛苦的回忆经常会有意地避开。得意和温暖的事儿会像烧酥油茶那样,要不断地添火,加热,没完没了地享用。比如孩子们。阿嘎孩子。苏拉孩子。达杰孩子。多吉。那姆。小尺呷,他的阿弟、翁姆家的五娃子……和他们在一起的那些日子,那些温暖的回忆,如同月光,逢上失眠的夜晚,总会悄然地映现在心上。

▲初次上草原工作,这是作者最早的交通工具

回想起来,孩子们当中,最为冒失的要数达杰孩子。我寻到他时,已经十四岁。有点早熟,说话非常大胆。各种能说和不能说的玩笑,他都要说出来。每次见有年轻的男子到我们学校办事,他准会跑上前,不管人家是什么情况,总要说,“你和我们梅朵老师“耍朋友”(当地方言,交男友)吧。”惹得办事的人很尴尬。我也挺生他气的,批评他。一批评,他便是满脸委屈,一副闷闷不乐的模样。后来有位女同学悄悄向我汇报,说这孩子耍流氓,对她说:我们给梅朵老师找个阿哥吧,这样她就不会离开了,生几个娃娃,和我们在一起。我当时听的,心往下一沉。因为身体越发不好,有天我在碉房外狠命地咳嗽,被这孩子看到,问怎么了。我说心口痛,哪天我要回家去。不想这孩子从此记在心上,他是想用这样的方式留住我呢。

▲后来,喇嘛给的另一匹马,它伴随作者走过很多路程

有个孩子,平时最喜欢表现自己。且表现方式有些特别。经常会故意地把生字读错;或者向我提出一些明知故问的问题,引发我多多关注他。时间长了,他出错时我就会朝他的额头上轻轻地敲一下,说你真笨!他却特别享受这种被“惩罚”的过程。每次出错之前,总会把头早早地伸过来。我们对此心照不宣。

小尺呷是孩子当中最难管教的。特别调皮。上课时经常会离开座位扰乱同学。怎么说服他也不听。所有办法都用尽了。实在迫不得已,我只好去寺庙请求多农喇嘛出主意。喇嘛给我的答复却是,“你会知道怎么做的!”我垂头丧气地返回学校。想多农喇嘛,他是把我的心智估计得太高了——其实我对小尺呷真地没辙!

一日,多农喇嘛吩咐小扎巴骑摩托,载我去参加草原上一年一度的锅庄盛会——“耍坝子”。气氛相当热烈。有震撼的音乐,嘹亮的歌声,热情的锅庄舞蹈。我无比享受地欣赏一番,回校后就有了主意,调教小尺呷的主意。这孩子天性好动,尤其热爱歌舞。平日一听到音乐,两只小脚就跟筛米似的抖个不停。

▲和大马前去参加草原上一年一度的锅庄盛会——“耍坝子”

周未之夜,我请来扎巴老师调好学校的音响,把平时课间操的音乐全给换了,换成无比热烈的锅庄曲调。劲头十足,我站在操场的礼台上领舞, 孩子们在台下跟着跳起“的士高”。一时间,强劲的音乐把校园变成了狂热的舞场。我们都在随着音乐尽情摇摆。但有一个孩子,小尺呷,我罚他站在礼台上方,面对台下所有狂欢的孩子,不准他跳舞!这孩子鬼聪明是多多有了,知道我想用这样的方式惩罚他。佯装不在意,同我僵持。

▲遇到大雪天,只能步行前进,有时会在雪地里走上一整天

我们继续狂欢。音乐声震耳欲聋。孩子们在热烈的乐曲带动下完全释放了天性,一边高歌一边劲舞,场景越发奔放。我边跳边窥视小尺呷。见他脸色刚才还佯装不介意,慢慢地却有些把持不住,两腿开始轻轻地点动。我说,“不许动!”他立马仰头望天,装作无所谓的样子。我心下窃笑:看你还能坚持多久!一边吩咐扎巴老师调换一段更为强劲的曲子。这时,应该是有史以来,我们的孩子也不曾听过他们的梅朵老师,一边跳舞一边用高亢的藏语,唱起了本地方言的草原劲歌!当下,所以孩子跟着齐声欢呼。我再用眼角余光瞟一下小尺呷。见他脸色已经涨得通红,两腿虽然想竭力控制不动;但他那体内好动的天性已经由不得他来控制。他终是憋不住,朝我投来请求的目光。我停下舞步,凑近他,问,“你想跳舞吗?”他先是努力地抑制情绪;但实在抑制不了嘛,最终只好说,“老师,我错了!”

▲进入一些道路狭窄的深山时,只能选择坐拖拉机

后来上课时,只要小尺呷一捣乱,我总会附他的耳边低声问一句,“你不想跳舞了吗?”这办法果然有效,慢慢地小尺呷倒变得乖巧了很多。

那时,咳嗽越发严重。贫血厉害。身上的肉不能碰,一碰到处痛。有天,我在上课,发现有三个孩子不见了。到处寻找,却找不到。后来到很晚的时候,至少九点钟,三个孩子才灰头灰面地赶回来。身体虚弱和过度担心,叫我再没有气力责备他们,自顾坐在教室的门槛上。孩子们站在门槛外,每人手里拎一包东西。我说,“你们跑哪里去了?这拎回的是什么?!”语气非常不好。三孩子一个在微微笑着,另两个则显得很委屈。不久就是我自己特别难过了,脸面伏在门框上泪流不止。不知用了什么样的语气,我在责备他们,“你们跑那么远进山,要是遇上老熊怎么办?要是迷路了怎么办?好,就算这些东西能把我的病治好,那要是你们都没了,我吃好了还能做什么?”

原来,孩子们是听大人说,有一种藤条的根茎可以治好我的贫血,他们因此进山寻找。其实他们并不认识,他们挖错了……

▲骑摩托穿过金沙江峡谷。很多时候,在进入一些偏远的峡谷地带时,骑摩托进山才是最好的选择。而上身这件冲风衣,前后是穿了十年。高原阳光强烈,让它从最初的火红色变成了后来的橘红色,但并不想随便丢弃。因为它代表着一种岁月。另外,它也是作者在草原上工作时的标签。草原人远远地看到一位穿火红色上衣的女子,就知道,那是扎西梅朵来了

难再复述!这样的回忆让人温暖又无限惆怅。已经过去多年。如今他们分散的分散,长大的长大。而我,再次回到草原,遥望远方那高耸的雪山时,感觉似乎失去了它。

是的,不知哪一天起,我发现自己的人生,极像我曾经走过的路程——为我心头的牵挂,穿越蜿蜒起伏的山道,深入我的草原。为我病重的母亲,走出蜿蜒起伏的山道,回到我的家乡。这过程中,无论工作还是行程,均会是——时而跌入深谷,时而攀上高峰,经年累月,反复的行程。我的家乡,我的草原,它们似乎近在咫尺,又远在天边!

来源:复旦大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订