|

“理解中国经济的第六层思维与前五层思维有很大的不同,代表着中国看待西方的视角的转换。”

在前五层思维中,我们看到的共性是对中国现状的不满与对改进的渴求。包含“天真市场派”人士在内的所有人都希望让中国变得更好。只是在怎样让中国变得更好这一点上,不同的人有不同的看法。

这种思维共性有其现实背景。中国仍然是一个发展中大国,虽然按照市场汇率来计算的经济体量已经居于世界第二,但人均收入水平仍然与西方发达国家有很大差距。在经济层面之内和之外,中国存在的许多不足是显而易见的,需要通过改革来消除。

中国共产党第十九次代表大会将中国的主要矛盾重新定义为:“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”应该说,这个定义是恰如其分的。在这个现实矛盾之下,大家自然会渴求改进。

前五层思维的共性也有其历史渊源。1840年鸦片战争以后,中国“天朝上国”的“荣光”先是被西方的坚船利炮、后为西方的先进科学技术文化给击碎。中国经济占世界经济的比重也持续下滑,从19世纪初的1/3下降到改革开放前的不足5%。随之而来的,是中国对西方的仰视、对自身的否定以及对西方思想的全方位引入。

在前五层思维中,无论是天真的改革派,还是现实主义的改革派,其实都是在用西方主流经济学的眼光在看待中国,在西方经济学开出的改革清单上一个个打勾。二者的差别无非是打勾的方式不一样——天真者是鲁莽地打勾,而现实主义者是小心谨慎、逐步试错式地打勾。

第六层思维:道路自信

在进入21世纪后,全世界最重要的经济现象是中国经济的复兴。在失去世界第一的宝座一百多年之后,根据IMF用购买力平价(PPP)所做的估算,中国经济规模已经在2014年超过美国,成为了世界第一。而就算是用市场汇率计算,中国经济体量也应该在2030年左右超过美国。在人类历史上,我们见惯了国家的兴衰。但一个曾经的世界第一跌落宝座后重回世界之巅的事情,在之前还从来没有发生过。因此可以说,我们正在见证历史。(图25-1)

图25-1. 正在重回世界之巅的中国经济

(资料来源:Maddison,数据截止于2008年)

在仰视西方差不多两百年之后,在中国实现伟大复兴的历史时期,我们有必要将看待西方的眼光转为平视。中国仍然有大量需要加以改进之处,有大量的东西需要继续向西方学习。但同时我们也要认识到,中国很多不同于西方的地方也仅仅是不同,而不是不足。

这本书曾花了大量篇幅来分析中消费不足、储蓄过剩的结构失衡。用西方主流经济学的视角来看,这是一个需要改变的不足。但我们必须也要认识到,这种结构失衡其实也是中国国际竞争力的一个来源。很多人都在讲中国正在丧失劳动力成本的优势,但却很少有人注意到中国在资本方面的成本优势。

资本作为另外一种重要的生产要素,其成本是储蓄者对储蓄回报率的要求。如果储蓄者要求的储蓄回报率很高,资本就很贵,低回报率的投资项目就无法启动。中国储蓄过剩的核心原因正是中国存在大量不在乎储蓄回报率的储蓄者。不管是什么原因造成的,中国储蓄者对储蓄回报率的低要求意味着中国的资本成本很低。

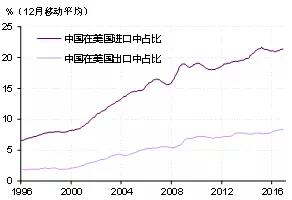

所以我们能看到,凡是中国大举进入的产业区段,别国的企业往往都会在竞争中败下阵来。这其中的一个重要原因是中国企业能够承受比别国企业更低的利润率。这就是中国资本成本优势的体现。因此,即使在次贷危机之后,中国仍然在扩张自己在全球出口市场中的份额。这就是中国强劲国际竞争力的明证。(图25-2)

图25-2. 中国持续保有强劲国际竞争力,仍在持续扩张自己在国际出口市场中的份额

(资料来源:CEIC)

我们在这本书中还分析了国有企业对中国经济结构失衡的影响。但我们也要看到,国有企业在中国经济发展中也发挥了重要的积极作用。地方政府融资平台虽然对金融市场有扭曲作用,但它们所建起的基础设施提升了中国的长期发展潜力,也改善了中国居民的福利。而中国的航天工程、高速铁路、重大装备制造这些具有一定公益性的项目,也是因为国企才得以快速推进。

在未来,如果人工智能真的大量取代了人的工作岗位,那么传统的资本与劳动力结合的生产方式就可能转变为仅靠资本来生产的方式。在那种情况下,如果资本都由私人所拥有,资本所有者与劳动者之间的矛盾可能会变得突出、甚至激化。在那种情况下,国企的存在就可以缓和二者间的矛盾,防止马克思所预想的悲观情况的发生。

在庆祝中国共产党成立95周年的大会上,习近平提出了“四个自信”,即中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。这当然是中国政府官方的宣传导向,但同时也是中国重回世界之巅时自然会浮现的一种思维。我们当然需要警惕这种自信转化为自大,但确实也有必要用这种更为健康的思维来取代过去的自卑。这样才能与当期所处的历史时期相称。

历史时期的历史使命

读者可能会感到奇怪,为什么直到这里才给出对中国经济结构失衡的正面解读。这是因为本书基本是在当前西方主流宏观经济学的框架下来介绍的中国经济,所以在分析中其实预设了西方主流的价值判断,会将中国的不同看成需要改进的不足。但正如我们之前回顾宏观经济学思想发展历史时所看到,理论与现实的落差往往是理论发展的契机。

在中国实现伟大复兴的历史时期,我们必须要对中国经济实践给予更多肯定,在看到中国不足的同时,也更多注意中国的长处。在《中国的经济制度》这本书中,张五常写下了这么一段话:

“我可以在一个星期内写一本厚厚的批评中国的书。然而在有那么多的不利的困境下,中国的高速增长持续了那么久,历史从来没有出现过……中国一定是做了非常对的事才产生了我们见到的经济奇迹。那是什么呢?这才是真正的问题!”

中国做了什么样非常对的事?这是比“中国还有哪些地方做得不够好”更重要的问题。这个问题的答案对仍然生活在发展中国家的几十亿人来说也有巨大意义。

但是,这个问题的答案很难来自西方主流经济学界。麻省理工学院(MIT)的经济学教授德隆·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)是目前研究经济增长的明星经济学家,也是诺贝尔经济学奖的有力竞争者。他曾写过一本在全世界都很有影响的畅销书《国家为什么会失败》。在这本书的第15章中有如下对中国的论述:

“中国的增长是建立在采用当前技术和快速增加的投资,而不是创造性破坏的基础上的。中国产权的保护还不完善,劳动力的流动受到制约,为确保共产党在经济和政治决策方面的核心地位,政府对经济保持高度控制……中国的增长或许不可持续……威权政治制度下的增长,尽管已经持续了一段时间,但是不会变成真正的持续增长——因为持续增长是由包容性经济制度和创造性破坏带来的。”

阿西莫格鲁的看法很有代表性。在很多西方观察者看来,尽管中国已经长时间地保持了高速增长,但他们并不认同中国这种不同于西方的发展模式。这是中国崩溃论一直大有市场的原因。许多西方观察者宁可相信中国经济的成功只是一个短期的偶然现象——尽管这个短期已经延续了几十年——也不愿反思他们看待中国的眼光是否出现了偏差。

21世纪必然是中国的世纪,经济学的发展也必须对这种变化做出回应。对中国经验的总结和升华只能由深刻理解中国的中国人来做出。这是历史时期赋予中国经济学人的历史使命。笔者衷心希望能够有人给出更好的框架来解释中国的成功经验,让这本书的分析变得过时。如果这本书能够通过启发读者来加速它自己的淘汰,那就达成了作者所期望的最高目标。

作者介绍

徐高博士现任光大证券资产管理有限公司首席经济学家,北京大学国家发展研究院兼职研究员,中国首席经济学家论坛理事。曾任光大证券首席经济学家、瑞银证券高级经济学家、世界银行经济学家等职。主要研究领域为宏观经济分析、金融经济学等。

(本系列文章为徐高老师即将出版的新著《宏观经济学二十五讲:中国视角》的最后一章)

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订