|

哲学的真实,在于探究事物的本质。尽管哲学家们得出的关于事物本质的结论很不一样,但是他们都有一种探究事物本质真实的内在驱动力。

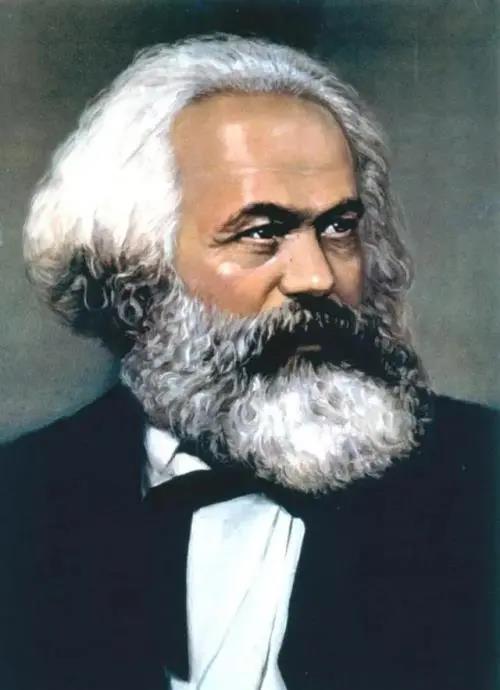

马克思比较过

哲学与报纸,

他写道:

哲学,……喜欢幽静孤寂。闭关自守并醉心于淡淡的自我直观;所有这些,一开始就使哲学同那种与它格格不入的报纸的一般性质——经常的战斗准备、对于急需报道的耸人听闻的当前问题的热情关心对立起来。

显然,哲学与报纸的性质差别很大。

再来看文学。

我们欣赏文学作品的时候,往往会有这样的评价:这个说得很真。看一些水平比较低的文学作品的时候,常常会说:这太假了。为什么会有这样一种评价?文学的内容大多是虚构的,但是它必须来自生活,是生活的真实。除非它是科学幻想故事、神话,那是另外一类作品。大家觉得“假”的作品,不会有欣赏者。有些文学作品是诗、散文,读者也会有真实或不够真实的评价,有些是发自作者的内心,欣赏者会觉得很真实。这种真实、不真实,实际上是第二类真实,即感受的真实。

文学真实,从欣赏者的角度看,一类要求生活的真实,一类要求感情真实。从文学创作的角度看,文学的真实是艺术真实。

宗教真实是指信仰的真诚,有句话叫“心诚则灵”。你很虔诚地相信某种教义,许多同样信仰的人聚在一起,都会感到十分融洽、温暖。

司法方面讲究的真实,是以法律为准绳,以证据为依据的。有些事实,如果按照一般的生活经验来推论,应该能够被确认,但在司法上,没有证据,就不能确认它是事实,这是司法工作特有的要求。新闻的真实,远没有司法真实那样严格。

新闻的真实是事实的真实。新闻是对事实的叙述,理论上讲,你的叙述与事实是否相符,事实是检验新闻真实的标尺。但是,毕竟新闻只是关于事实的叙述,不是事实本身,这两者之间存在着一定的距离。根据我们的生活经验,如果这个距离适当,大家都会认为你的新闻报道是真实的,不会苛求。具体的事实本身是非常复杂的,而你在报道的时候,文字篇幅、时间都是有限的,说得差不多,大家就会认为你的报道是真实的。

下面我们看一下课本上或者一些文章里提到的关于新闻真实的概念。例如这句话:

新闻与其所反映的客观现实必须完全相符。

我觉得,这个要求实际上是不现实的、苛刻的。新闻与它所反映的事实本身不完全是一回事,很多事实是复杂的,头绪很多,新闻只能在有限的时间、有限的叙说里报告这个事实,很难做到“完全相符”。

再看这段话:

新闻的真实性既是我国新闻工作的基本要求,又是我国新闻工作的优良传统。新闻的真实性具体表现在以下几个方面:

(1)构成新闻的基本要素要完全真实;

(2) 新闻中引用的各种材料要真实可靠;

(3)能表现整体上本质上的真实;

(4)对人、单位、事件的评价要客观;

(5)不能脱离新闻来源随意发挥;

(6)新闻报道的语言必须准确。

坚持新闻的真实性,确保新闻真实,最重要的是新闻工作者始终贯彻辩证唯物主义思想路线,坚持发扬实事求是的作风,提倡新闻工作者树立调查研究的工作作风,使新闻工作建立在调查研究的基础上,努力做到从总体上、本质上把握事物的真实性。

新闻真实是不是“我国新闻工作的优良传统”,以后再考察。现在我们来分析一下这段文字所说的新闻真实的具体体现。

第一条

说起来逻辑上是对的。但是,在采访的时候你会发现,新闻的五个“W”不可能一下子都搞清楚,这是一种现实。如果你在第一时间无法搞清楚事实的五个“W”,公众又非常关心这个事情,你是不是就不报了呢?恐怕你还得报。也就是说,第一条要求在实际工作中是不可能完全做到的。

第二条

一般来说是应该做到这一点,但是在很多情况下,我们引证的材料不可能完全真实可靠。例如,你采访了目击者,他说怎么回事儿,你报不报?你要是报的话,根据经验,通常目击者说的话带有一定主观判断成分,远没有实在的证据可靠,可是他是唯一的目击者,你报不报?你报了,但你无法证明引证的材料完全可靠。

第三条

恐怕哲学家在抽象意义上能做到,记者是不可能做到的。

第四、五条

应该做到,这些要求是必要的。

第六条

不能够完全做到。因为你描述一个事实的时候,会受到被采访的人的影响,还会受到周围氛围对你的影响,在有限的时间内,你很难使用很准确的词汇来表达事实。要求“报道的语言必须准确”有点苛刻,只能要求在有限的时间内把一个事实大体描述出来,也就可以了。

“实事求是”、“调查研究”,这些当然都是应该做到的。关于“辩证唯物主义的思想路线”,这是中国特色。中国以外的人大多不是辩证唯物主义者,难道他们报道的新闻就做不到真实了吗?恐怕不能这么说。这个要求带有意识形态色彩,好像只有我们的思想方法才是唯一正确的,这是我们过去曾经有过的一种偏执心态,现在该改改了。世界的观念是多元的,你的观念存在,也应该允许别人的观念存在。

关于最后一句“努力做到从总体上、本质上把握事物的真实性”,记者在有限的时间内采访一个事实,能够把眼下具体的事实比较真实地反映出来,就已经很好了,很难从总体上把握什么。至于“本质上”就更难了,他不是哲学家,一般不会具备很强的抽象思维能力,记者只要把采访到的、看到的事实客观地叙说出来,而且说得较为准确、全面,就是一个好记者了。当然,还要有一些人所共知的政策把握和事实在社会环境中叙说角度的把握。

我们过去对新闻真实的要求过于理想化。对新闻真实,要有一种较为客观的认识。

新闻理论十讲(修订版)

陈力丹 著

2020年1月出版

52元

《新闻理论十讲(修订版)》在《新闻理论十讲》的基础上修订而成,总体框架未变,内容做了较多的删节、增补和调整。

这是一部极具创新意义的教材,体现在三个方面:

第一,结构和体例的创新。本书抛弃了以往教材所谓“严谨系统”的结构,以新闻理论关键词作为章名,以重要论断作为节名,形成体例上的开放式系统,避免了对新闻理论刻板生硬的演绎和组织。

第二,内容和观点的创新。本书避免了以往教材说教和武断的观点罗列,提倡应用性的新闻理论,充分吸收了新闻实践和理论的前沿成果,并借鉴了相关学科的理论,对于中国新闻实践颇具指导意义。

第三,表达和传播的创新。本书摒弃了抽象的论述,以漫谈和对话的方式表述新闻理论,直白生动,深入浅出。书中的大量案例和图片,更增添了阅读上的快乐和理解上的便利。

来源:复旦大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订