|

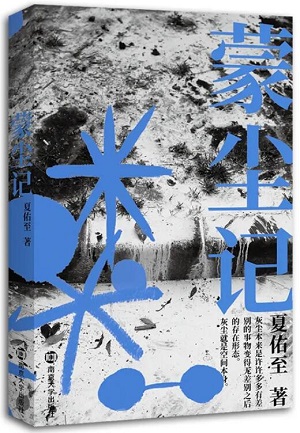

《蒙尘记》(订购)

夏佑至 著

南京大学出版社

《蒙尘记》是夏佑至的图文作品,取自作者在上海中环某小区的生活,跨越十年的经历和感受。地点和时间,是这部作品紧密相连的维度,构成了它的基本骨架。

小区生活是大多数人共有的经验。吃饭、睡觉、出门、回家,与相熟或不太相熟的邻里打声招呼。每天遇见重复的公共景观,过着相似的私人生活。人与人的交往具有难以预期的流动性,谁都不知道谁在下一刻会因为什么而离开。小区住户之间的情感是客套而疏离的,与传统乡土的“熟人社会”有所区别,在公共空间的前提下保持着私人距离的微妙平衡。

夏佑至在“跋”里谈及了城市的复制性。他拆解了上海的一些物质部分,街道、招牌、设施,它们就像乐高颗粒一样,嵌合、拼接、扩张成为上海,以及上海之外所有城市的肌体。一座城市总是能看到其他城市的基因。越是现代城市,就越是相似。

作品描写的人事景物,都是我们熟悉的。广场角落里踢毽子的人,家养的小狗与角落的野猫,看着长大后来不知所踪的少男少女,几株高大的乔木和作为隔离带的灌木,放风筝的老人和踢足球的小孩……这部作品没有强烈的上海符号,也可以说它是南京的、广州的,或者随便哪个尚算繁荣的县城乡镇的小区。这种面目模糊的天然普遍性,是这部作品的价值之一,它表明了地点的所在,又在无形之中打破了边界的存在。

夏佑至毕竟不是上海“土著”,他原籍安徽,因工作之故而定居上海、组建家庭,是这个城市的新移民。不像金宇澄《繁花》那类作品,我们一看,就知道是写上海。夏佑至的文字气息,仍是游离于当地之外的、普遍化的语言,没有明显的上海味儿。或许,这也说明了上海这座城市的特征,它总是让居于其间的人,觉得自己是过客。尽管,在此地,已经十年。

十年,是重要的时间刻度。它会让人兴起一些想要铭记什么的念头。

《蒙尘记》的文字体裁是生活随笔,辑录结构分成了春、冬、秋、夏四个部分,首篇从女儿的出生落笔,显然是有意识的选择。一个生命在这座城市里诞生,在这个小区里成长,从父亲眼里,围绕女儿的书写,自然地成了作品的一条主线,属于这份生命的时间线络从此与小区这个地点交织在了一起,作品描写的那些普通事实于是拥有了意义。还有那些捕鼠、灭虫、养蚕、捉蝉、买菜、种花、理发、就医的日常叙事,在时间的悄然流逝中,它们构成生命的部分,与人本身融为一体。

昏暗的楼道、废弃的沙发、悬挂的空调外机、一些身影、几枚落果……百余幅照片全是黑白的,那些不甚清晰的黯淡影像,具有斑驳的沧桑感,黑白的影像是最适合记忆的形状。它所传达的感受,让平凡的场景变得凝重,尤其是,当它们聚集在一起,作为文字旁证的时候,照片与现实的关系,变得复杂而深藏感情。

《蒙尘记》,署名取自于文集里的同名文章,描述与灰尘斗得无穷尽的家居生活。灰尘正是家居的最大敌人,随时随刻附着在器物的表层,人类打扫的速度远远赶不上灰尘的回归,“我们整天都在使用吸尘器、抹布和拖把,然后被灰尘击败,就像喜剧版的西西弗斯。”能怎样呢?加缪说过了,重要的是过程。与灰尘争夺时间,可能就是生活最本质的核心吧。

(本文作者:林颐,本文原载于《云和湖副刊》)

来源:南京大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订