|

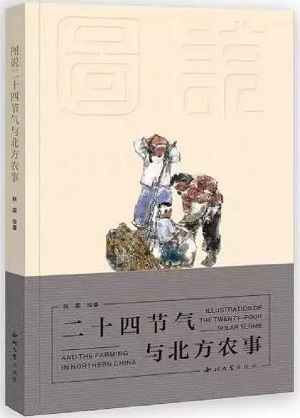

《二十四节气与北方农事》(订购)

秋霖 绘著

西北大学出版社

每年公历的4月5日前后,为清明节气。清明有三候:“初候桐始华,二候田鼠化为鴽,三候虹始见。”清明时节,气温升高,草木萌动,天气清澈明朗,万物欣欣向荣。

《月令七十二候集解》说:“三月节,物至此时,皆以洁齐而清明矣。”此时气温升高,正是春耕春种的大好时节,故有“清明一到,农夫起跳”“清明前后,点瓜种豆”“清明谷雨两相连,浸种耕田莫迟延”等农谚。

另外,清明也是清淡明智的意思,因此中国广大地区有在清明之日进行祭祖、扫墓、踏青的习俗,清明也逐渐演变为华人以扫墓、祭拜等形式纪念祖先的一个中国传统节日。

自古以来,中国就有清明植树的习俗。相传汉高祖刘邦因多年在外征战,无暇回故乡,直到他做了皇帝之后才回乡祭祖,却一时找不到先辈的坟墓。后在乱草丛中找到一块破旧的墓碑,于是便命人修坟立碑,并植以松柏做标志。恰巧这天正是清明时节,刘邦便根据儒士的建议,将清明定为祭祖节。此后每逢清明,他都要回到故里,举行盛大的祭祖、植树活动。后来此习俗流传至民间,人们便将清明祭祖与植树结合在一起,并逐渐形成一种固定的民俗。到了唐代,清明踏青与清明插柳的民俗十分盛行。所谓插柳,原指人们在身上插戴柳枝的一种行为,但在田野踏青和坟茔祭祖的过程中,人们往往会将柳枝往坟头或地上一插,柳便成活,无意中也起到了植树的作用。

唐宋以后,寒食与清明逐渐合流,清明节日益成为春天里最重要的节日。孟元老的《东京梦华录》记载了北宋开封寒食、清明之盛:“四野如市,往往就芳树之下,或园囿之间,罗列杯盘,互相劝酬。都城之歌儿舞女,遍满园亭,抵暮而归。”可知当时即有踏青野餐的习俗。

吴自牧的《梦粱录》则极写南宋杭州的热闹:“官员士庶,俱出郊省坟,以尽思时之敬。车马往来繁盛,填塞都门。……此日又有龙舟可观,都人不论贫富,倾城而出,笙歌鼎沸,鼓吹喧天,虽东京金明池未必如此之佳。”可见,扫墓之余,尚有龙舟可观。从开封和杭州的繁盛,可以看出宋代寒食节、清明节的市井气更重,不再为文人所独享,这大概与宋代市民阶层的兴起有关。

本文摘编自西北大学出版社《二十四节气与北方农事》。

来源:西北大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订