|

有人说,博物馆是一座城市的灵魂,当时间和空间在这里交汇,那些过去的辉煌与颓败也仿佛触手可及。

今年的国际博物馆日,广西师范大学出版社推荐12种博物馆入门书,分别是:《紫禁城宫殿》《故宫国宝100件》《故宫与皇家生活》《寻蜀记》《大馆奴:樊建川的记忆与梦想》《英国国家美术馆·细究名画(全九册)》《色彩的故事》《艺术之爱:蓬皮杜夫妇的艺术生活》《博物馆之美》《定名与相知:博物馆参观记》《定名与相知:博物馆参观记·二编》《看展去:博物馆里的中国与世界》,一起云逛博物馆吧!

国内篇

1

北京故宫博物院

说到国内的博物馆,很多人最先想到的就是北京的那座紫禁城。作为中国三大博物馆之一,在明朝、清朝两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的北京故宫博物院占地72万平方米,不仅能靠展品吸引人,连“展品收纳处”里的一砖一瓦一花一木都同样引得游人争相打卡,只是由于特殊原因,来此的游客基本都逛不完也逛不全……

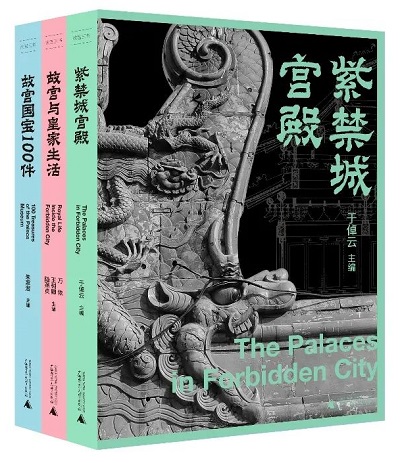

“故宫三书”(订购)

紫禁城堪称中国传统建筑技术与艺术的典范。而这本《紫禁城宫殿》则是几乎囊括中国所有古建筑形式(坛庙、园林、住宅及其建筑外部和内部装饰)的建筑百科全书,从总体到局部,详细图解堪舆风水、施工用料、工艺原理等营建细节。故宫博物院予以前所未有的拍摄支持,将那些深藏在皇宫大院的隐秘角落一一揭开,大到宫室戏台,小到烛台暖炉,纤毫毕现,真正在故宫内实现拍摄“无禁区”。

《故宫国宝100件》由拥有60年故宫工作经验的文物专家朱家溍,领衔专家团队从故宫珍藏的90多万件文物中精选出100件,自商周以迄明清,函括青铜器、书画、陶瓷、工艺美术、织绣五大类,从多角度剖析文物细节,透过国宝看懂历史、读懂中国。

皇宫御苑既是皇家内廷生活的禁地,也是皇朝森然的政治外朝。近300年跌宕起伏的历史,浓缩进了这本《故宫与皇家生活》,全面披露清代皇宫别苑的衣食住行实况,用实物展开一幅神秘的宫廷生活画卷。为追求历史情景再现,摄影师曾通宵达旦地捕捉了极难拍摄的夜景和特殊景色,更为追寻康、乾二帝南巡北狩遗迹,跋涉上万里路程拍摄。

2

四川博物院、三星堆博物馆、泸州博物馆……

今年春晚上,一舞《金面》的惊艳亮相让全国观众跟着舞者穿越时空领略了古蜀文明的神秘,而随着全国年度十大考古新发现的结果发布、全民阅读大会上多本考古类书籍入围中国好书,“考古”这一原本冷门的话题也再次出现在了大众的视野里。

但你可知,四川除了三星堆,还有很多的考古遗迹值得看、还有很多的博物馆值得逛……

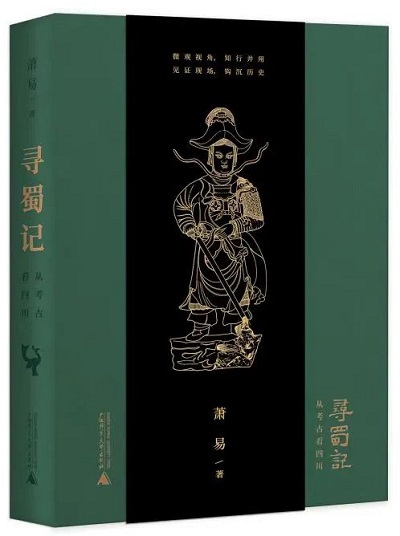

《寻蜀记》(订购)

本书作者萧易以考古现场作为历史写作的切口,将三星堆、金沙遗址等四川代表性考古发掘遗址全面集结,时间跨度从新石器时代到清代,将汉代的石阙、唐代的石窟、宋代的古城、明代的陵墓、清代的建筑等串连起来,形成一部可以触摸、踏访的历史,从而以考古的角度呈现了四川的历史与沿革,展现四川丰富、深厚的人文历史。在上市初便受到了广大读者的追捧,入围了2021年度中国好书,并被20余权威榜单一致推荐。

书后附有一份“出土文物在哪里”的导览示意,将书中提及的出土文物现在所藏的博物馆信息进行了详细的罗列,让读者可以跟随《寻蜀记》一起寻古迹、看考古、赏文物、知巴蜀。

3

建川博物馆

在四川有这样一个馆——为了和平,收藏战争;为了未来,收藏教训;为了安宁,收藏灾难;为了传承,收藏民俗。

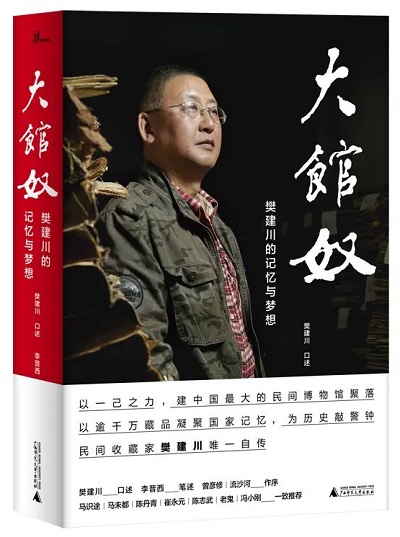

《大馆奴:樊建川的记忆与梦想》(订购)

建川博物馆聚落馆长、民间收藏家樊建川的唯一传记。最为人熟知的是他建了一群博物馆,但少有人完整了解他的过去:下乡、当兵、上学、任教、从政、从商,最终转向收藏事业,成为今日馆奴第一人;历时十余载,建馆时的艰难险阻,在樊建川的情怀智慧与各路贵人的鼎力相助下消散,终让散落各地的文物聚积川渝,重现世纪历史。

樊建川的建川博物馆是抗战至今众人不可忘却的民族历史的缩影。建川博物馆全称为成都市建川博物馆聚落,位于中国博物馆小镇—大邑县安仁镇迎宾路,建川博物馆藏品总数超过800万件,其中抗战文物200余万件。

国外篇

4

英国国家美术馆

有人说,所有学西画的画家到英伦最幸福的事,便是天天啃着面包,喝着矿泉水泡在美术馆中。

英国国家美术馆位于英国伦敦市中心,但这个国家级美术馆却是很多人眼中的“小众”——只因巴黎卢浮宫、荷兰凡·高博物馆等欧陆美术馆的许多藏品在国内出版物上均有频繁出现,可不知是何原因,英国国家美术馆的藏品却在国内罕见……

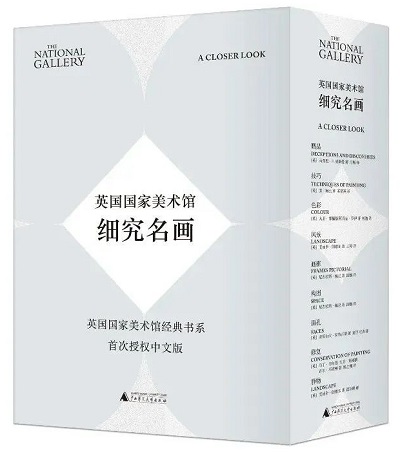

《英国国家美术馆·细究名画(全九册)》

预计2022.6出版

《细究名画》系列选用的是英国国家美术馆的馆藏作品,读者可以充分领略到其丰富的馆内收藏,另外,这套书选用了9个不同角度的专题——《赝品》《修复》《面孔》《风景》《静物》《画框》《色彩》《构图》《技巧》,这在以往的中文艺术类图书中较为少见,但却是了解西方经典绘画不可或缺的角度。

作者阵容堪称集合文博界英国国家代表队,包括英国国家美术馆馆长、阿什莫林博物馆馆长等,这套丛书的9位作者里大部分都有英国国家美术馆的从业经历,并担任包括教育部门主管、科学处主任、修复师、藏品保护部门负责人、展览和项目负责人和馆长在内的重要职务。一套书读到英国文博界顶级学者的研究与思考,大家小书式的写作方式,发现藏匿小问题背后的闳约与深美。

这还是一套关于美术馆的百科全书,读完整套图书,你几乎可以知道一家美术馆是如何运作的,书中还收录了大量来自英国国家美术馆权威照片。无论是专业的艺术史研究者,还是艺术爱好者、创作者,都可从中领略到英国国家美术馆丰富的馆内收藏。

5

英国V&A博物馆

维多利亚与艾尔伯特博物馆(通常缩写为V&A)位于伦敦,是世界上最大的装饰艺术和设计博物馆,建筑内的永久收藏品超过450万,在这样一个大博物馆里,找到一个合适的浏览角度就变得至关重要……

《色彩的故事》

预计2022.7出版

这本书讲的是关于颜色的历史,书中的色彩案例均选自著名的英国V&A博物馆——在英国,它是规模仅次于大英博物馆的第二大国立博物馆,被誉为全球顶级时尚设计师的灵感源泉。从珠宝、纺织品,到玻璃器皿及、陶瓷制品以及家具等,这些精选的顶级藏品在书中以图片的形式呈现,引领读者探索这些藏品色彩背后的故事。

同时,这本书又不局限于馆内的藏品,作者详细介绍了每一种颜色的历史、象征和在世界范围内的应用,透过这部色彩小史看世界各地的文化史,也就得以从全球的视角看到人类文明背后五彩斑斓的色彩文化。

每一章的开头都是一篇关于色彩的介绍,讲述一种颜色的历史、象征和应用。从珠宝、纺织品、玻璃器皿及陶瓷制品到家具等,这些精选的藏品在书中以图片的形式呈现,引领读者探索每一种颜色的不同色调。不管这些藏品在细节和意义上有多么不同,它们都因相同的颜色而联系在一起,揭示了不同藏品之间出人意料的关联。有关图片的说明贯穿全书,将一件件迥然不同的藏品编织在一起,探索色彩在艺术和设计中的普遍意义。

这也是一本设计与应用艺术概览必备的资料书,任何对视觉文化感兴趣或者从事相关工作的人都会爱不释手。

6

蓬皮杜国家艺术和文化中心

蓬皮杜国家艺术和文化中心位于法国巴黎塞纳河右岸,它有着外露的钢骨结构以及复杂的管线,如同一座炼油厂般的奇特外形改变了以往人们对博物馆的认识,也颠覆了人们对建筑已有的知识……

《艺术之爱:蓬皮杜夫妇的艺术生活》(订购)

这是一本了解乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心的深度攻略。作为欧洲最大的当代艺术博物馆,它几乎是展示法国现代艺术的主阵地,而本书清楚描写了该馆建成前后的大小细节,是艺术爱好者深度了解蓬皮杜中心的一本手边书。《艺术之爱》由总统之子阿兰·蓬皮杜和法国知名记者塞萨尔·阿尔芒亲自执笔,回忆蓬皮杜夫妇的艺术理念如何影响法国的现代艺术,以蓬皮杜及其夫人与艺术相伴的私人生活切入写作,再窥见蓬皮杜执政时期艺术璀璨的法国。

“内行”篇

听了很多介绍仍旧不知道要看哪个馆、怎么看?是时候来一本“博物馆大全”了,让你跟着内部人士看看他们眼中的博物馆:在展品展示之前,在观展结束之后;在建筑诞生之际,在展馆运营之中……

《博物馆之美》(订购)

这是一本来自中国国家博物馆原副馆长的博物馆业态思考,作者陈履生先生的职业生涯与博物馆密不可分,他在30多年的从业时间里,曾探访过全球370余家博物馆、美术馆,对中外博物馆业态的发展有着独特的思考探索:博物馆的收藏之美、展览之道、运营之伤、建筑光影、与人的关系……

陈履生先生以中国国家博物馆副馆长的实践,从收藏、策展、运营等角度描绘了“理想中的博物馆”;作为艺术家,Mr. 陈拍了数以万计的博物馆摄影作品,以摄影讲述世界各地博物馆的建筑与光影之美;作为普通观众,他感叹于伟大的历史遗存,流连于博物馆艺术品商店、咖啡馆,也被博物馆志愿者的热情打动……《博物馆之美》是他记录的思想火星儿,也是他的灵感点滴。

《定名与相知:博物馆参观记》(订购)

《定名与相知:博物馆参观记·二编》

“定名与相知”,是作者在名物研究中不断重复的词,“定名”针对“物”而言;“相知”,则须出入于“物”与“诗”之间,以此打通二者之联系。

两本书内二十一篇文章均为各地博物馆观展所得,或文房用具,或金银首饰,或花结绶带,或家居用器……七十余家博物馆,四百余幅器物照片,从定名到相知,一步步引领读者走进各馆文物的“繁华”世界,让物的美、时间的印迹、历史的片段、生活的诗意,翩然交织于纸上。

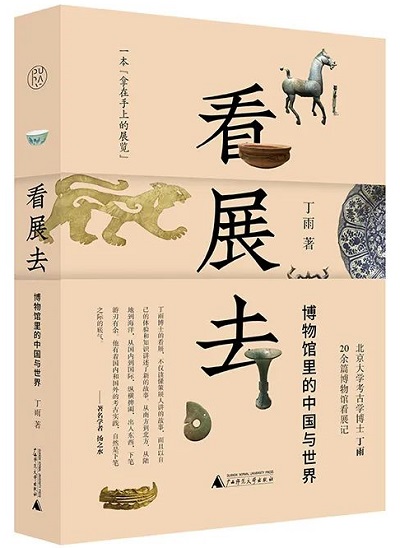

《看展去:博物馆里的中国与世界》(订购)

集结22篇观展感悟,将中华大地上的故事串联起来,借展览与文物述说起源、发展、交流与衰落。出土文物不仅是先民的生活剪影,也映射出他们的精神世界,展现出中国传统文化的脉络。锋锐的思考与丰沛的情感并存,借展览重现历史场景、人物风貌的同时,追溯了历史动态演进的线索以及历史规律。《看展去:博物馆里的中国与世界》采用图文结合的形式,对展览主题思想、布局、展出文物的介绍说明配以300余张照片,将展览现场生动地还原在读者眼前,弥补不能去到展馆现场的遗憾,也可作为曾经来过的珍藏记忆,是一本“拿在手上的展览”。

来源:广西师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订