|

《赫列勃尼科夫诗选》(订购)

[俄] 赫列勃尼科夫 著

郑体武 译

上海外语教育出版社

在20世纪初的俄国诗坛上,赫列勃尼科夫是一个传奇人物,公认的“诗人之诗人”。马雅可夫斯基说他是“发现诗歌新大陆的哥伦布” “生产者的诗人”。迪尼安诺夫说他是“语言的罗巴切夫斯基”“文学领域的革命家” 。格利高里耶夫说他是20世纪的奇迹,“人文领域的爱因斯坦”。弗谢沃洛德·伊万诺夫则将赫列勃尼科夫与陀思妥耶夫斯基、乔伊斯和普鲁斯特相提并论,认为他是“最伟大的诗人之一” 。

赫列勃尼科夫的诗以难懂著称。但这种难懂,换个角度看,倒也可能正是其魅力之所在。马尔科夫说:“赫列勃尼科夫诗歌的难度不允许裹足不前和墨守成规。……也许,上天派他来的目的不是‘欣赏’,而是推动。他是治疗审美迟钝的一剂良药。”赫列勃尼科夫本人则坦承:“诗可以是读得懂的,也可以是读不懂的,但必须是百看不厌,名副其实的。”

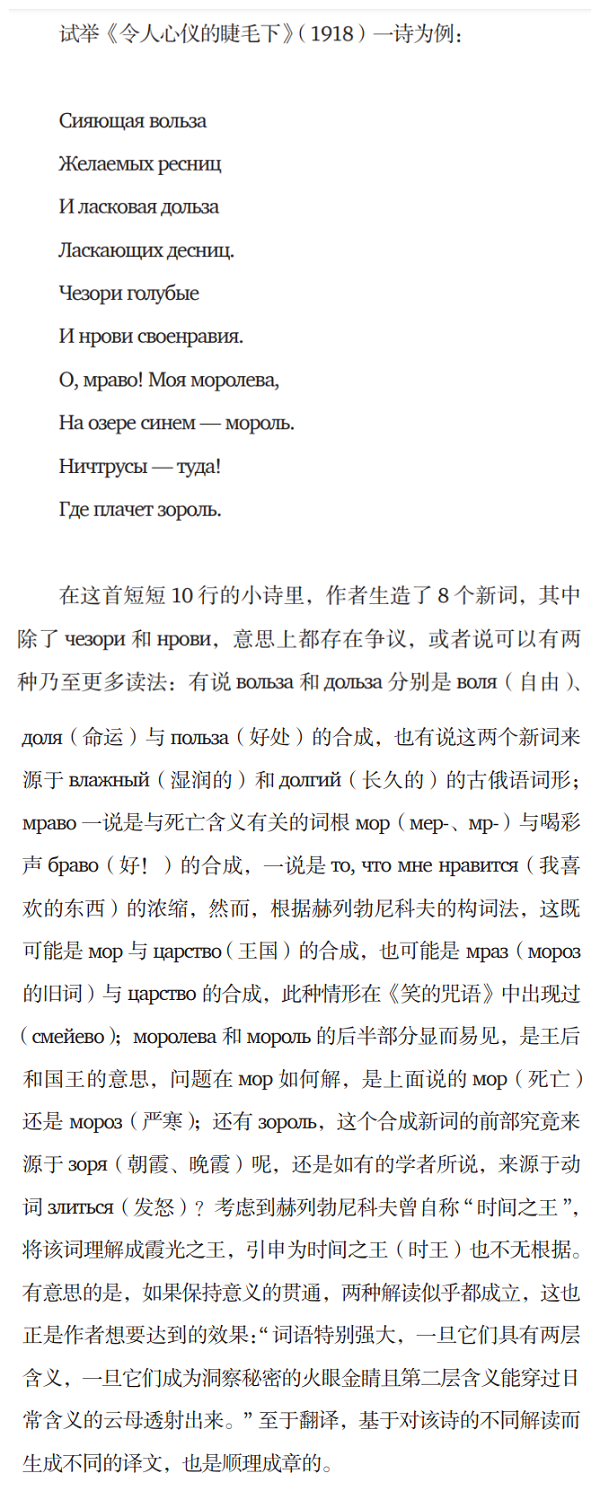

翻译赫列勃尼科夫,其难度不言而喻。首先是理解,诗人知识渊博,堪称一部百科全书,在他笔下,从猛犸象到小昆虫,从各种树木到各色花草,从斯拉夫神话到东方习俗,可谓上天入地,古往今来,无所不包,译者的知识常有捉襟见肘之感;他以创造新词为乐,有的新词,根据现有规则顺藤摸瓜不难破解,有的则颇费思索,乃至不知所云;在句法上诗人也时常突破现有规则,形象不受制于既定形态,纵横交错,节奏富于跳跃性,语调转换频繁,凡此种种,无疑都增加了阅读难度。其次是表达,即便突破了理解障碍,要找到恰如其分的汉语译文,也是困难重重。就拿制造新词来说,在不打破汉语极限的情况下,译者不妨亦步亦趋,全力一试,不排除会偶有所获,但大多数情况是勉为其难。能准确译出文意,已属不易。

确实,以现有翻译理论和实践经验来衡量,赫列勃尼科夫无疑是“抗译性”和“不可译性”的绝佳范例。尽管如此,还是有很多译者难抵原作的诱惑,明知不可为而为之,争相对那些不可译之作给出各自的解决方案。如《笑的咒语》,德语译文竟有9种之多,而《蚂蚱》则有5种英语译文、4种德语译文。鉴于赫列勃尼科夫翻译的特殊性,德语译者、诗人帕斯狄奥尔一再宣称,他的赫列勃尼科夫翻译不是一般的“翻译”,而是“创译”。对此,我本人深有同感。

加塞特认为,翻译“应当被视为人类第一等的脑力工作”,并主张“我们在从事翻译的时候,应当努力从自己的语言中迈出去,迎接其他的语言,而不是反过来——像人们常做的那样——让外语适应自己的母语。”必须承认,最大限度“突出原作的异质和遥远”,同时兼顾可读性,远比“贴合母语风格”更具挑战性和建设性。只是知易行难,最终的结果往往是两种原则的折中。

本文节选自上海外语教育出版社《赫列勃尼科夫诗选》前言。

译者简介

郑体武

上海外国语大学教授,博士生导师,上海外国语大学文学院院长,兼任世界俄语学会主席团副主席,全国高教学会外国文学专业委员会副理事长,中国翻译协会理事,中国作家协会会员,上海作家协会理事,上海翻译家协会副会长。著有《俄国现代主义诗歌》等专著5部,《高尔基与尼采》等论文50余篇,《俄国现代派诗选》、《勃洛克诗选》等译著10部,主编《白银时代俄国文丛》和教材多种。由于在译介和研究俄罗斯文学方面做出的贡献,郑体武教授在俄罗斯享有“民间外交官”的美誉,还获得了俄罗斯外交部、俄罗斯文化部、俄罗斯作家协会、俄中友好协会、世界俄语学会颁发的多种荣誉,比如普希金纪念奖章、莱蒙托夫奖章等。

来源:上海外语教育出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订