|

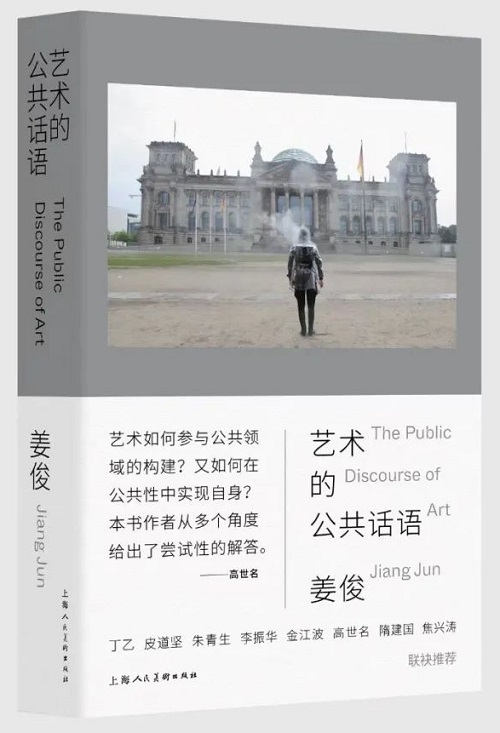

《艺术的公共话语》重磅推出,王绍强、吴洪亮、李翔宁、金江波、隋建国、焦兴涛联袂推荐!

艺术如何参与公共领域的构建?又如何在公共性中实现自身?本书作者从多个角度给出了常识性的解答。

——高世名(中国美术学院院长)

《艺术的公共话语》(订购)

姜俊

上海人民美术出版社

2022年8月出版

在长期影响中国大众艺术普及教育的译著《艺术的故事》中,奥地利裔的英国艺术史家E.H.贡布里希认为艺术的故事是艺术家的故事。这一说法对于艺术的大众普及毋庸置疑,但它只是说了整个“艺术的故事”的前半段——艺术生产和艺术创作。它的后半段,也是最为重要的部分,那就是艺术的接受、欣赏和赞助。

德国哲学家马丁·海德格尔在写于1935年的名篇《艺术作品的本源》中声称,艺术作品将向观众开启一个“世界”,但这需要艺术的保存者,即艺术的欣赏者。我们完全不能想象一种只有生产而没有欣赏的艺术。

海德格尔认为,作为物的艺术作品只有面对保存者(欣赏者),作品才得以成为作品,作品中的那个“世界”,以及其后的真理才得以发生。当保存者不在,那么作品中那“被创作的东西也将不能存在”,并丧失了其作品性。这就应和了《列子·汤问》中“子期死,伯牙绝弦,以无知音者”的典故。

20世纪60年代德国康茨坦斯学派的学者汉斯·罗伯特·尧斯(Hans Robert Jauss)也提出了类似的观点。自此他开创了美学上的范式转型——“接受美学”。与关注艺术创作的“生产美学”不同,“接受美学”的核心就是从受众出发,从作品的接受出发。尧斯认为,作品在没有被阅读之前只是一件半成品;只有当它被人阅读,并进入讨论和批评,作品才得以成立,形成了一个完整的循环。在盎格鲁撒克森的学术讨论中,“接受美学”可以被称为“reader-response criticism”(读者反应批判理论)。

从“接受美学”的视角看,艺术作品的意义正是在欣赏和阅读中被建构出来,并且它不是个体性的,而是群体性,或者说是互主体性和公共性的。只有进入到观众和读者的公共欣赏和阅读之中、在公共讨论、竞争和互相的批判之下,艺术作品的意义才得以逐渐确立,获得一定的共识。但它并不稳定,因为面对着一代代新的观众和读者,作品会被不断地重新观看、阅读、批判和诠释。在不同的历史语境和地域文脉中作品的意义也将发生相应的变化,甚至获得了截然相反的理解。这一切都重新构造了艺术作品的意义,并不断创造着新的传统。

而在艺术作品和公众(艺术欣赏者和潜在的欣赏者)之间,艺术写作扮演了一个桥梁的角色。它的基础正是在于从“观众”和“读者”的视角出发,引导广大的公众以自己的方式打开一扇通往艺术作品背后的那个“世界”的大门,或海德格尔意义上“真理”,从而在公共的对话、讨论和批判中看到艺术的意义。因此我才将这一自选集取名为“艺术的公共话语”。其中的文章都源于我2016 年至今在网络媒体上发表的写作。它们都有着自己的时间、自己的地域、自己的情景和自己的问题意识,以及在其间的读者们。我将其理解为在特定时间段上的“关于艺术的话语”。它们无疑也形成了众多话语之中的一部分,并为构建公共做出自己微薄的贡献;同时每一个被我所书写的艺术作品也正是在被讨论、被言说、被批评中逐渐诞生出关于它们自己的公共话语。

——节选自《艺术的公共话语》《自序》,姜俊

作者介绍

姜俊,同济大学建筑与城市规划学院博士后;独立策展人,艺术批评家。毕业于德国明斯特艺术学院,后获得中国美术学院艺术学博士,专注于公共艺术研究,以及当代艺术和城市治理的跨界融合。

来源:上海人民美术出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订