|

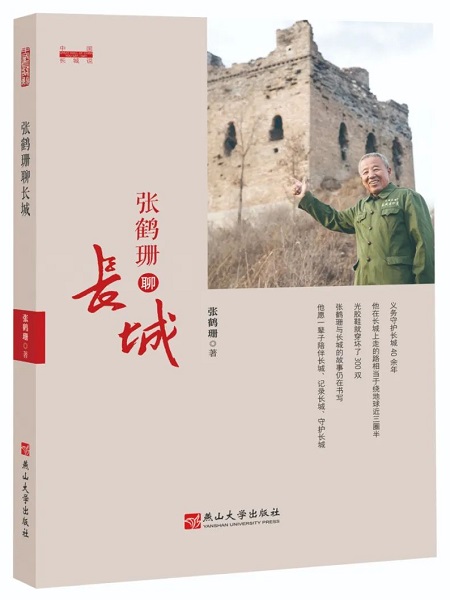

《张鹤珊聊长城》(订购)

张鹤珊 著

燕山大学出版社

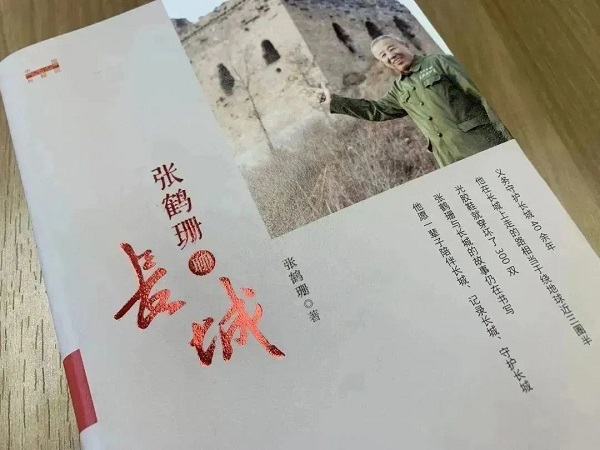

万里长城像一条巨龙横跨15个省区市,蜿蜒盘旋在中国北方辽阔大地,是中华民族的标志性符号和中华文明的重要象征。在长城沿线,有一支6000多人的长城保护员队伍,他们踏遍长城的每一个角落,抚摸长城上的每一寸砖石,用实际行动守护着祖先留下的历史文化遗产。《张鹤珊聊长城》主人公张鹤珊,是我国首批长城保护员,义务守护长城40余年,把这件事执着地坚持了一辈子。

01

董耀会眼中的张鹤珊

2020年10月24日,燕山大学中国长城文化研究与传播中心成立,同时举办了“2020中国长城文化研究与传播”学术论坛暨“长城国家文化公园建设推进区域经济发展”分论坛,来自全国多所高校、长城研究机构和社会团体的专家学者汇聚在燕山大学。我们也特意邀请了秦皇岛市城子峪村村民张鹤珊夫妇参加活动。

邀请张鹤珊夫妇讲述他们义务守护长城40余年的感人事迹,可以说是这个活动一个很大的亮点。张鹤珊发言之后,燕山大学党委书记赵险峰很有感触地对我说:“人活着总是要有一点情怀。”长城的保护和长城文化研究与传播都需要情怀,张鹤珊夫妇就是有情怀的长城人的代表。《张鹤珊聊长城》是一本带着作者的梦想和情怀的书,很好地诠释了“人活着总是要有一点情怀”这句话。

自春秋时期以来,长城经过2000余年的修筑和使用,目前在15个省、自治区、直辖市还有遗址遗存的总长度达21196.18千米。长城本已衰老,有的墙体也摇摇欲坠。2006年,国务院颁布《长城保护条例》,有针对性地解决长城保护、利用工作面临的突出问题,建立了长城保护员制度。

中国人常说的老家,通常指的是祖籍。张鹤珊的祖籍是浙江义乌,他是明代建筑长城和戍守长城“义乌兵”的后裔。1568年戚继光被调到北方总理“蓟辽保练兵事务”,以义乌兵为主的“戚家军”被明朝廷调往今天的河北一带镇守长城。张鹤珊的先祖也随戚继光到了当时的蓟镇修建和守卫长城。随着历史的发展,长城的军事防御功能消失了,生活在长城地带的人却一代一代地传承着。张鹤珊的祖上也就这样继续住在城子峪长城脚下。如今城子峪矗立着的“张家楼”依然是他们祖祖辈辈守护的敌楼。

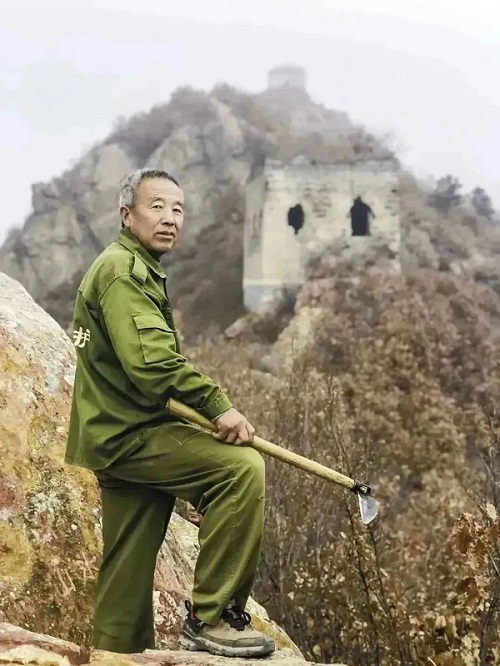

▲巡视长城的张鹤珊

张鹤珊生于地处冀辽交界处的长城屯兵城堡城子峪,从小听着长城的故事长大,对长城有着深深的感情。他从1978年开始在长城巡视,至今已有40余年。一个农民几十年如一日地做“保护长城”这样一件事情,不图任何回报,谈何容易?巡查城子峪长城是一件很辛苦的事,张鹤珊几乎每天都要爬一遍长城,每次要走十几里的山路。

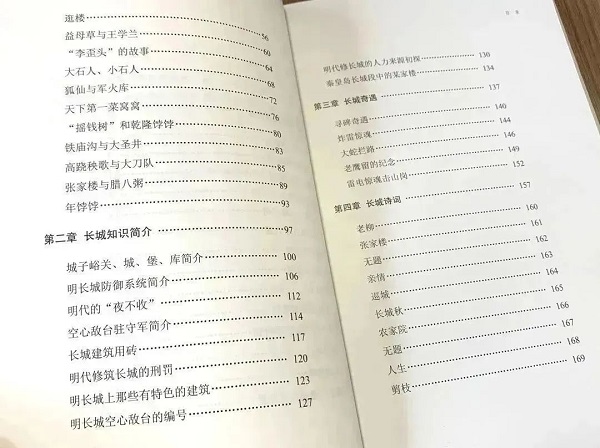

在这个过程中他也读了很多有关长城的书,做了大量的考察和研究笔记。这本《张鹤珊聊长城》就是由他多年的长城笔记整理而成,内容涵盖生动的长城民间传说、翔实的长城知识介绍、张鹤珊巡护长城中遇到的惊险故事,以及张鹤珊自己撰写的诗词。其中包括白台子的传说、媳妇楼的传说、“关门脸”的传说、义乌兵巧做桲椤叶饼,以及明长城的防御系统、明代的“夜不收”等。

▲雪后的城子峪长城与张鹤珊

张鹤珊是长城保护员,还是长城文化宣传员。1997年他成为中国长城学会的首批农民会员。2007年,张鹤珊被国家文物局授予“全国文物保护特别奖”,同年还被评为“河北省十大热心肠人物”和“秦皇岛市首届感动港城十大人物”。他的事迹曾多次被新华社、《人民日报》、中央电视台等媒体报道。他还通过微信和拍短视频的方式普及长城知识,深受广大网友们喜爱。

▲该书序言作者董耀会和30多年的好友张鹤珊聊长城保护

在长城国家文化公园建设的历史节点,《张鹤珊聊长城》的出版一定会助力这项国家战略,也一定会受到读者的喜爱。借此书出版之际,也祝张鹤珊兄保重身体,毕竟我们都是超过65岁的人了。

注:以上内容节选自中国长城学会副会长、燕山大学中国长城文化研究与传播中心主任董耀会为《张鹤珊聊长城》撰写的序言。

02

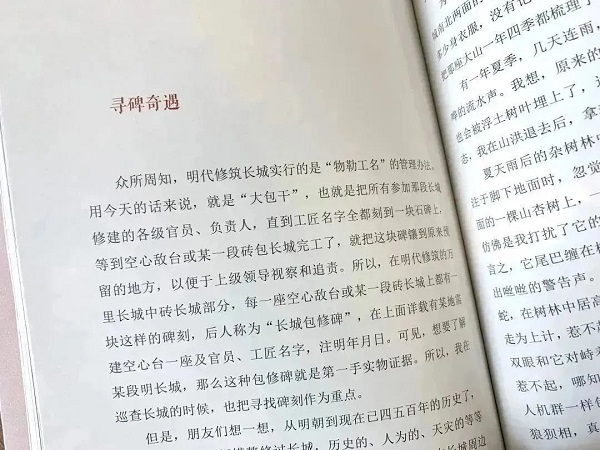

人物故事·寻碑奇遇

众所周知,明代修筑长城实行的是“物勒工名”的管理办法。用今天的话来说,就是“大包干”,也就是把所有参加那段长城修建的各级官员、负责人,直到工匠名字全都刻到一块石碑上,等到空心敌台或某一段砖包长城完工了,就把这块碑镶到原来预留的地方,以便于上级领导视察和追责。所以,在明代修筑的万里长城中砖长城部分,每一座空心敌台或某一段砖长城上都有一块这样的碑刻,后人称为“长城包修碑”,在上面详载有某地需建空心台一座及官员、工匠名字,注明年月日。可见,想要了解某段明长城,那么这种包修碑就是第一手实物证据。所以,我在巡查长城的时候,也把寻找碑刻作为重点。

▲图书《张鹤珊聊长城》

但是,朋友们想一想,从明朝到现在已四五百年的历史了,加之清朝没有大规模整修过长城,历史的、人为的、天灾的等等原因,造成许多碑刻下落不明了,要想在荒山野岭的古长城周边找一块几百年的石碑,不说比登天还难,但是,困难重重是肯定的。

为了找着百姓口中说的石碑,我用了十几年时间,几乎把长城南北两面的大山走了不知多少趟,穿坏了多少双胶鞋,剐坏了多少身衣服,没有记录,反正就像女人用梳子梳理头发一样,我把那座大山一年四季都梳理了不知多少遍。

▲《张鹤珊聊长城》内页

有一年夏季,几天连雨,然后山洪暴发,大山上到处听到哗哗的流水声。我想,原来的石碑如果在这杂树林子里,几百年来也会被浮土树叶埋上了,这场山洪能不能冲出来呢?抱着这种心态,我在山洪退去后,拿着镰刀就上山了。

夏天雨后的杂树林中,蛙鸣鸟叫,溪水潺潺。正当我全神贯注于脚下地面时,忽觉后脑凉凉的冷风吹来,我一回头,只见后面的一棵山杏树上,一条碗口粗的黄松蛇正冲我瞪着仇恨的目光,仿佛是我打扰了它的宁静,甚或是它正在觅食被我给搅了。总而言之,它尾巴缠在树枝上伸出头来,冲我吐着火红的芯子,并发出咝咝的警告声。我一看,吓得头发都竖起来了,三米左右的大蛇,在树林中居高临下的,我肯定不是对手,没办法,三十六计,走为上计,惹不起咱还躲不起吗?但是,我不敢跑,只能是面朝它,双眼和它对峙着往后退。大千世界真是无奇不有,头上的大蛇我惹不起,哪知,树丛中的大黄蜂我更惹不起。几千只野蜂就像无人机群一样包围了我。我一看不好,抱着头就往柴丛里钻,那个狼狈相,真正的顾头不顾尾呀!尽管如此,我还是被野蜂给连蜇带咬了好几下,不大工夫,我的脑袋就肿成了“大头娃娃”,双眼肿成一条缝。还好,只有野蜂蜇了我,蛇未攻击我,捡了条小命。

▲《张鹤珊聊长城》目录

双眼看不清路了,好在手里有镰刀,砍了根木棍,拄着下山回家。当时二三岁的女儿和小朋友们在街上玩,一看我拄着木棍,浑身泥土,衣服被剐得不成样了,立刻跑回家去喊她妈妈:“快把大门关上吧,有个讨饭的坏人来了。”

当时我听了,心里酸楚,可见,我被大蛇和野蜂整成什么样子了,连我自己的亲生女儿都认不出我了。

功夫不负有心人,不管经历了多少苦,流了多少汗水,也许是上天被我的真诚感动了吧,终于,在一处河沟边上,山洪把积叶冲走了,露出了石碑的一角,被我发现了。我那个高兴劲儿就别提了,我终于可以理直气壮地告诉游客们,这座敌楼,这段砖包长城是明朝某年某月由哪些人立的,也可以证明,这个敌楼在明代的编号是多少。更为可贵的是,它还详细地记载着一些参修官员的名字、工匠的名字,甚至边匠、木匠、铁匠、石匠的名字,连小工的名字都有。

注:以上故事节选自《张鹤珊聊长城》。

来源:燕山大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订