|

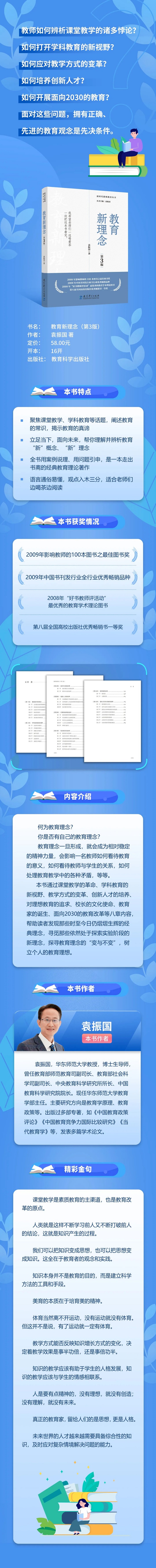

《教育新理念(第3版)》(订购)

袁振国 著

教育科学出版社

精彩试读

我与《教育新理念》

袁振国

1976年我高中毕业。按照当时的政策知识青年需要下乡插队,我由于还没到下乡年龄,一时闲荡在家。正好这时候母校教师紧缺,我就临时被征召,经过简单培训做了初中二年级语文课的代课教师,后来又在我的小学母校做过半年二年级代课教师。大学任教之后主要给本科生、硕士生、博士生上课。所以,从本质上我是一名教师,对教师在学生的发展过程中有多重要,教师的创造性可以发挥到什么程度,是有些体会的。

我们很多人都目睹过这样的情况:一个乱糟糟的、师生之间充满敌意的班级,换了一位老师很快师生关系就融洽起来,班风发生了明显好转;同样是一门课、一本教材,在不同的老师手上,有的上得死气沉沉,令人昏昏欲睡,有的却上得生机盎然,同学情绪高涨;有些老师学生回忆起来,记忆模糊、印象平平,有些老师学生回忆起来却刻骨铭心,充满眷念和感恩之情……。在那些优秀的课堂、优秀的老师身上,确实有些共同的东西,但又不是千篇一律。同样是高效率、富有启发性的课程,有的老师上课气氛热烈,高潮迭起;有的却如行云流水,波澜不惊,但师生互动、思想交流却在无声进行。这些共性的东西是什么,个性的东西又是什么?1982年当我成为一名教育学教师以后就时常关注和思考这些问题。1996年我担任了华东师范大学公共教育学部主任,负责全校师范生教育学和心理学课程的教学,也为非师范专业希望学点教育学的同学开设选修课。也是在这个时候,国家实行了“园丁计划”,我国教师进修如火如荼地开展起来。

如何讲好公共教育学课程,如何为各地的教师培训提供理论联系实际的课程,成为我们的中心议题,也成为我的研究课题。经过与学生、教师的大量交流,经过与古今中外文献的大量对话,经过不断的思考和无数的教学实践,我们体会到一个简单而深刻的道理:好的教学首先来自正确、先进的教育理念,观念不正确,再高的热情、再高的才智也是事倍功半,甚至背道而驰。

记得刚跨入教师门槛时,有一位经验丰富的老师好心地对我说:“对学生一定要狠,否则学生就要爬到你的头上去。”一位来自著名学校的年级组长曾经给我介绍过他“修理”新生的经验,他说:“到我们这个学校的学生都骄狂得很,所以一进校一定要给他们一个下马威。”他们每年都要对新生进行一次难度很高的测试,至少让60%的人不及格,这样学生才会放下傲气。我还经常听到这样的说法:创造性培养是大学的事,中小学主要是打基础。我相信这些都是经验之谈,也有一些道理,但在本质上都经不起推敲,甚至是似是而非。至于“狼爸”“虎妈”,把孩子当作动物来训练,这种明显违背儿童成长规律和教育规律的说法与做法,却还很有一些市场,就更说明传播、树立和强化正确的教育理念有多么重要、多么迫切了。

所以,我一直有一种冲动,要对教育教学的一些基本理念,对我们每天都要碰到的教学的基本原则,系统地、严肃地谈一谈,对那些似是而非的观念予以澄清。于是,在1998年一开始放暑假,我便闭门不出,全身心地投入《教育新理念》的写作中。对于怎么写这本书我也有了自己的想法,我不想把它写成“高头讲章”。我相信这些问题的答案在那些大部头的教育学著作中,在规范的教材中,是能找到的。但是那些书本太抽象、太沉闷,对广大的教师来说,可能没有时间也没有耐心读完,即便读了,恐怕也难免隔靴搔痒。我希望以轻松自如、品茗闲叙的方式来交流这些话题。孔夫子特别欣赏他的学生曾点的情趣:暮春三月,穿上春天的衣服,约上五六人,带上六七个童子,在沂水边沐浴,在高坡上吹风,一路唱着歌而回。本人达不到这种境界但愿意去追寻。孔夫子还说:“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”两千五百多年前的圣人已经把教育的真谛揭示无遗了。有一位著名经济学教授的座右铭是这样的:讲一个原理不准备好3个以上的例子不上课。对此,我很有共鸣。我希望通过真实、鲜活的例子,化抽象的道理为生动的故事,写一本大家爱看的书,写一本易于读者举一反三的书。

20年前《教育新理念》首版不久,我突然收到四川成都特级教师李镇西先生的来信,他说:“我睡觉之前有拿本书随便翻翻的习惯,昨晚读了您的《教育新理念》,一上手就放不下来了,一直到凌晨5点读完为止。按捺不住激动的心情提笔给您写这封信……”后来他在《人民教育》杂志上发表了他的读后感文章,感谢他的溢美评价。我很高兴这么一本小书能受到广大教师的喜爱,重印了十多次,发行了几十万册,2009年在《中国教育报》举办的读者评选活动中还获得了“2009年影响教师的100本图书”之最佳图书奖。

2010年以来时间又过去了10多年,出版社希望修订重印。这10多年世界发生了天翻地覆的变化,教育理念也有了很多新的发展和创新。近五六年来,我又陆续为教师、校长、局长写了一些短文,对教育理念有了一些新的思考。这次修订除了在对全书进行了一次校订修改之外,主要是增加了两个部分,一是更新了“校长的文化使命”这一章的全部内容,二是增加了“面向2030的教育改革”一章,敬请广大教师和喜爱这本书的读者提出宝贵意见。

写于2021年新春之际

本文节选自《教育新理念(第3版)》,教育科学出版社2023年1月出版。

来源:教育科学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订