|

《经典与阐释——多维视野下的〈新青年〉》(订购)

张宝明 著

河南大学出版社

2023年3月出版

近代中国只有一个重大主题,那就是(民族)“救亡”。为纪念1919年5月4日爆发的五四运动而设立的青年节,传承着新文化运动浪潮下中国进步青年的精神风骨,如果推选当时最耀眼的一份刊物,《新青年》当之无愧的可以被称作“20世纪最为壮丽的一轮精神日出”。

五四青年节与《新青年》

从1919年初中国在巴黎和会上的外交失败在中国人民中、首先是在知识界和学生中激起了强烈的愤慨。1919年5月4日,北京爆发了学生群众的反帝“五四”爱国运动。

以李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、邓中夏等为代表的初步具有共产主义思想的革命知识分子,认识到无产阶级的历史使命和强大的力量,他们到工人群众中宣传马克思主义和进行组织工作,开始把马克思主义和中国工人运动结合起来。这次运动为中国共产党的成立提供了思想和干部上的准备。

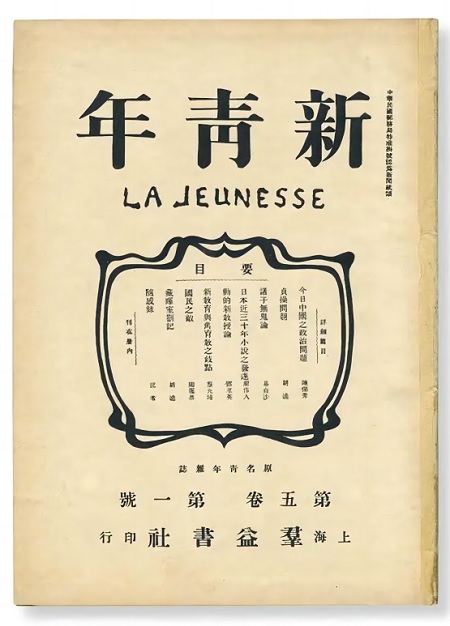

5月《新青年》六卷五号编成“马克思研究专号”,作为新文化运动的思想源泉,《新青年》与新文化运动相互成就,既为新文化运动提供思想资源,也随新文化运动的发展成长为一块“金字招牌”。

经典的《新青年》

《新青年》原名《青年杂志》,1915年9月由陈独秀创刊于上海。1916年9月,自第二卷起改名《新青年》。1917年1月,陈独秀受蔡元培之邀就任北京大学文科学长,《新青年》随之北迁。是年8月,《新青年》出完第三卷后暂时停刊。1918年1月,暂停四个月的《新青年》重新开张,并改为同人刊物。依托北京大学以及胡适、李大钊、钱玄同、周氏兄弟等教师群体,《新青年》的文章面目一新,影响急剧扩大。

当救亡图存成为近代中华民族的中心任务,一切的“主义”与“努力”都是围绕这个中心所设定的方法、手段与路径。也正是在这些林林总总的路径描画中,我们发现1915年9月《新青年》的创刊以非常规的助推方式加速了我国近代社会的转型或说新陈代谢。要而言之,《新青年》与“五四运动”等重大的精神事件以及现代中国的展开密不可分。若要在“五四”这一精神事件之外寻找中国新文化的活水源头,我们就必须首先着眼于《新青年》。

蔡元培曾为《新青年》题词,“新青年杂志为五四运动时代之急先锋”,切中肯綮。《新青年》不但是外来思潮译介的重要媒体,也孕育了一代又一代“新青年”。

多元的《新青年》

百年之后当我们再次回望,会发现“说不尽”是《新青年》最显著的标签。究其原因,要在两端。

一

《新青年》的“说不尽”,首要在其多元。在中国现代文化史上,不少同人刊物因其色彩鲜明,多被人称为某某派,但对于《新青年》来说,“新青年派”的称呼似乎并不常见。有时我们也用“新青年派”称呼围绕《新青年》而聚集的一批敏感文化先驱,如陈独秀、胡适、李大钊、高一涵、鲁迅、周作人、钱玄同等,但他们之间泾渭分明的思想差异,似乎并不少于他们在刊物上体现出来的共同之处。正因如此,《新青年》上面有启蒙,有革命,有各式各样以救亡名义之现代性要素的引入。在一个伟大时代的开端时刻,这种多元性不但不是弊端,反而成为《新青年》的有利之处。多元性既体现出了诸位同人对时代的不同认知,也显示出对救亡图存的汲汲以求。

在这种不同的思想撞击之下,俄国十月革命的炮声为中国送来的“主义”,开始受到陈独秀、李大钊等《新青年》同人的关注,并使得他们更有主意。但就《新青年》的思想光谱来说,如果将左翼思潮比为红色,右翼思潮比为蓝色,那么在很长一段时间内,《新青年》呈现的是一种多元交汇之后的“青色”光芒。事实上,正是因为在同人之间的多元思想碰撞之中,陈独秀才一次次将自己的理念推向极端,也一步步逼出了自己对社会主义道路的认知。

以陈独秀为代表的倾向革命救亡倾向,与胡适等为代表的倾向思想改良倾向,在《新青年》的同人内部有一种互动竞争之态。这种互动竞争带来的多元气质构成了《新青年》宛如一座思想的金矿特质,由此让她具有了“说不尽”的阐释空间,也成就了其在现代思想史上领袖群伦的地位。

二

《新青年》的“说不尽”,第二要义是在其多元气质下的“三生万物”之大开大合之造化。这个造化正如《新青年》创刊号上开宗明义的宗旨所言:“本志之作,盖欲与青年诸君商榷将来所以修身治国之道。”所谓“商榷”无非是谦辞。言下之意,要大开言路,将打造、培养、孕育的功夫下在以“青年”为代表的国民身心上。1936年夏天,毛泽东在延安的窑洞里接受了斯诺的采访,他回顾了在北大图书馆工作时遇到《新青年》同人的经历,其中提及了陈独秀。毛泽东说:“我第一次同他见面是在北京,那时我在国立北京大学。他对我的影响也许超过其他任何人。”毛泽东的评价,不但指出了陈独秀以及《新青年》对他革命道路的影响,也指出了其对当时的青年以及中国社会的影响。这种影响具体来说,就是《新青年》上多元的文化思潮,孕育了此后几乎所有影响中国社会的发展路径。

《新青年》作为20世纪初期中国的一代名刊,其成长史,是现代中国社会思潮变动的缩影,记录了中国社会如何一步步走上以马克思主义为指导的社会革命道路的过程。从刊物内容来看,20世纪中国几乎所有的社会思潮都在《新青年》上有所体现。从共产主义、自由主义乃至无政府主义等不同政治观点,到白话文、标点符号、教育问题、女性问题等各种具体问题,都在《新青年》同人的讨论范围之内。从刊物影响看,1919年春天这个“五四运动”的前夜,《新青年》的印刷量达到了近一万六千份。也是在这年春天,《新青年》重印了前5卷,以应社会青年的广大需求。

三

《新青年》的“说不尽”不仅在于其多元思想的造化或孕育,更为关键的还在于,在这种多元背后,《新青年》及其同人身上还有着同气相求的精神气质。1925年,北京大学建校27周年,受北大学生会的委托,鲁迅写了一篇《我观北大》。谈及对北大的印象,他在文中说了两句话,“第一,北大是常为新的,改进的运动的先锋,要使中国向着好的,往上的道路走”,“第二,北大是常与黑暗势力抗战的,即使只有自己”。鲁迅这两句话说的是北大,更是在说《新青年》。

鲁迅说他对北大的这个判断,是“惟据近七八年的事实看来”。七八年前的北大,正是蔡元培任校长之后约请陈独秀担任文科学长的时间,也是《新青年》开始展示其思想领袖地位的时期。也就是说,虽然对救亡图存道路存着不同的认知,在思想呈现上有着不同的写作篇什,但“常为新的”和“常与黑暗势力抗战的”两点,构成了《新青年》诸公的共同底色。放眼当时国内诸家刊物,舍《新青年》及其系列刊物,他人谁堪任之?

阐释《新青年》

《新青年》是启蒙的,是革命的,更是救亡的。这一切都可以以“现代性”名之。相较嬗变时期的传统中国来说,现代性是隐含在《新青年》文本中的历史真实。

有了这种共同底色,我们再来思考《新青年》的多元特质,才有着更为真切的认知,也更能理解其在百年历史大潮中,为何其虽然思想多元却能时时引领社会启发青年的原因。

《新青年》上映照出的“现代性”,无非是与传统相对的价值和心理,也就是鲁迅所言“常为新的”。现代、现代性都是在统一意义上运作的。民主、科学、个性自由、思想解放、人道主义、社会主义等也无不彰显着现代性的内涵。

然而与五四运动时期的思潮、人物研究的“与时俱来”不同,对《新青年》杂志的研究热潮,是新世纪以来学术界兴起的事情。如果说有关“五四”的研究成果汗牛充栋,那么真正意义上的《新青年》研究则可以说是“七八个星天外,两三点雨山前”。即相对于五四时期的人物或其他研究团体而言,对《新青年》的研究还没有形成专业研究队伍,更谈不上体系,所有的关注只是对某一个问题、某一个人物或某一个思潮的研究。另外,对《新青年》等一系列杂志的文本研究以及其关系研究都没有专著出现,即使是一些论文偶有涉及也还是杯水车薪,不解研究之渴。造成这一现象的原因是多重的。不过,这与多年来我们已经习惯的研究路径有关,更与我们对这一经典“文本”的阐释重视程度不够有关。因此,将《新青年》作为一个“整体”去把握,应该是学术研究的一个崭新且有实际意义的命题。

经典与阐释

——多维视野下的《新青年》

经典与阐释历来是思想史家关注的学术命题。经典文本及其经典思想家的诞生是时代中心主题操盘的产物。如同我们看到的那样,本论的选择已经不是单一的个人,也不是一个群体中的位高权重的少数,而是就杂志本身的“文本”意义进行多方位的审视。围绕《新青年》上发生的思想演变与现代性寻绎而展开是本论万变不离其宗的主旨。如同所有的故事只有一个主题歌,近代中国现代性行走无不围绕着救亡图存打转。与此同时,这也就形成近代中国历史一个浓郁特色,那就是几乎所有的活动都摆脱不了政治化氤氲的包围。可以理解,在雾霾深重的岁月里,无论是有意识还是无意识,无论何时何事,岂有游离于家国情怀之外的“情”?于是,救亡与现代性这两个关键词自然绑在了一起。撇开两者内核的差异,将“救亡”这一政治主题换算成现代性演进这一更为宽泛的观念或许更为接近历史的真实。准斯以谈,这一诠释现代性在20世纪中国多副面孔及其曲折逶迤的文字流布,意在为近代中国特定时段的救亡图存路径提供一个历史注脚。换言之,这是对五四思想史的一次源头和深度的挖掘和梳理。至于其中的深浅与误读,只能有待于同人方家的批评了。

以上观点是张宝明教授在三十余年对《新青年》的研究,并结合多年学术积累基础提出的,张宝明教授在他的新作《经典与阐释——多维视野下的〈新青年〉》中尝试通过经济知识学、出版学、文化社会学、社会伦理学、历史学等不同维度对《新青年》的创刊、发展、文风、社会影响等方面进行阐释,围绕《新青年》上发生的启蒙的演变以及与现代性的关系展开论述,对《新青年》所发生的南下北上之争、问题与主义之争、“内圣外王”的逻辑、个人与他者的关系、人道主义与社会主义的演进等诸多问题进行新的考察和深入剖析。

同时本书运用大量《新青年》杂志等原始资料,尝试以“以文本为本文”的思想研究方法,以文本作为中心,借助留下来的大量承载“思想”的史料进行打捞钩沉,从思想史研究来思考“文本”和“本文”的关系。

如同张宝明教授在接受访谈时说到的:不读《新青年》,就难以读懂20世纪以及现代中国。希望通过此书促使人们真正读懂“五四”乃至20世纪的中国。

来源:河南大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订