|

见证历史 铭刻记忆

1935年5月9日,全球第一张《义勇军进行曲》唱片制作完成,编号为34848b。从此,它激昂振奋的旋律,澎湃在中国人的心间。

国歌《义勇军进行曲》的诞生

(本文节选自《海派之源·红色基因》)

1949年9月,毛泽东、周恩来召集新政治协商会议筹备会(以下简称新政协筹备会)第六小组成员、相关专家顾问、各界著名人士齐聚一堂,商议选定国歌之事。此前,新政协筹备会已向全国人民发出了征集国歌的启事,并在神州大地引起巨大反响。评选委员会共收到国歌稿件32件,歌词694首。民众参与热情固然高涨,然而绝大多数作品质量不高,无法打动各位代表,开国大典又举行在即,没有国歌显然不符合惯例,于是尽快选定国歌成为当务之急。会上,各位代表低首沉思、默不作声、不敢贸然举荐。

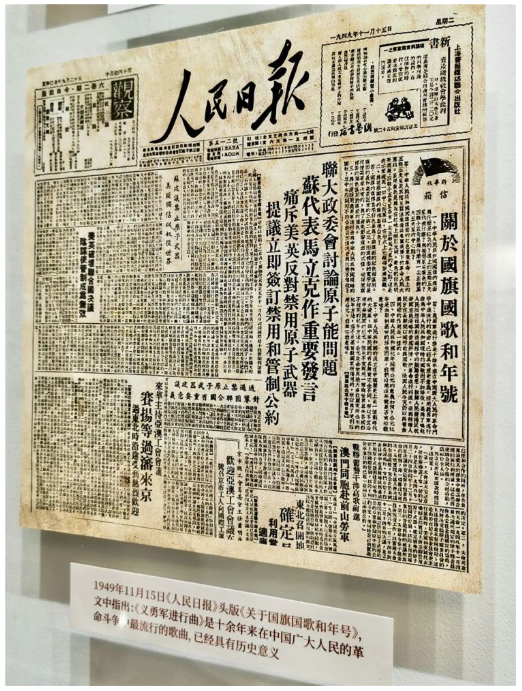

1949年11月15日《人民日报》头版

这时,著名爱国人士、享誉海内外的画家徐悲鸿站了起来,提议将一首当时已广为流行、脍炙人口的歌曲作为新中国国歌,那就是《义勇军进行曲》。这一提议立即得到大部分与会代表的一致支持,认为这首歌雄壮豪迈、节奏鲜明,有革命气概。因此,在国歌没有正式选定前,《义勇军进行曲》被选为代国歌。

然而,对于《义勇军进行曲》的歌词是否符合新中国现状,一些代表是持有异议的,特别是其中一句“中华民族到了最危险的时候”,有人建议修改。毕竟,这是一首诞生于1935年的歌曲,而那时才是中华民族最危险的时候。

在危难中创作

1935年初,日军蚕食我国东北并对华北地区步步紧逼,全国各地反日情绪高涨,而国民政府却依旧在“不抵抗主义”“攘外必先安内”的政策立场下对国统区宣传抗日的左翼人士实行白色恐怖。2月19日,由于中共上海中央局书记李竹声、盛忠亮被捕后叛变告密,一场针对中共上海中央局成员的抓捕行动大肆展开、30多人当夜被捕,其中就包括文委成员、著名剧作家田汉。

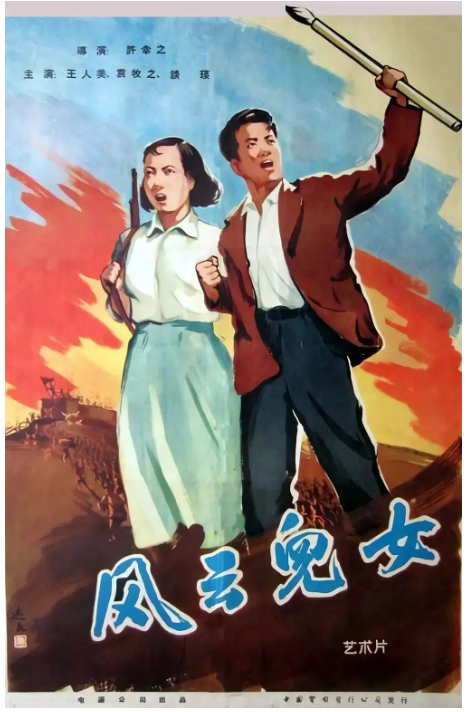

被捕前,田汉正在为电通影片公司撰写剧本《凤凰涅槃图》,此剧主要讲述了诗人辛白华和农村少女阿凤战乱中的离合悲欢。剧中有两条最重要的线索:一是诗人有一幅名为《凤凰涅槃图》的画,象征着他们在“烈火中获得新生”的命运;二是诗人正在创作的一首长诗《万里长城》,表达不屈不挠的抗争精神。而影片主题歌《义勇军进行曲》就是长诗的最后一节。田汉被捕时,剧本才写了梗概,长诗也没有写完整,据其自述,“记得原是要把这主题歌写得很长的,却因为没有时间,写完这两节就丢下了,我也随即被捕了”。

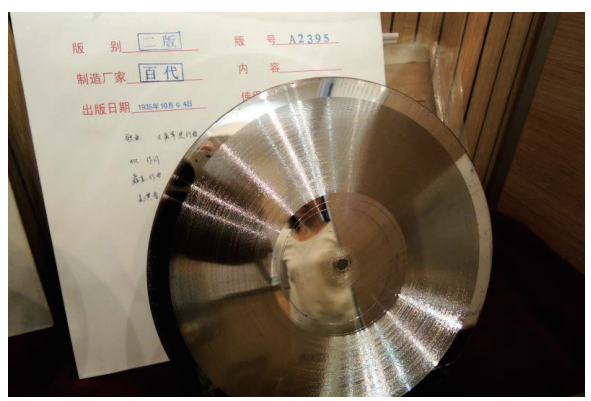

《义勇军进行曲》唱片的金属母版

不得已,在抓捕行动中幸免于难的夏衍接过田汉写在旧式十行红格纸上的十多页剧本梗概,将其改编成电影台本,投拍时取名《风云儿女》。“《义勇军进行曲》这首主题歌,写在原稿的最后一页,因在孙师毅同志书桌上搁置了一个时期,所以最后一页被茶水濡湿,有几个字看不清楚”,但这并不妨碍年轻的作曲家聂耳看完初稿后就被其强烈的爱国热忱深深震撼,主动请缨为主题歌作曲。

聂耳在创作这首歌曲时,“完全被义勇军救亡感情激励着,创作的冲动就像潮水一样从思想里涌出来,简直来不及写”。他还对影片导演许幸之说:“为创作《义勇军进行曲》,我几乎废寝忘食、夜以继日,一会儿在桌子上打拍子,一会儿坐在钢琴面前弹琴,一会儿在楼板上不停走动,一会儿又高声地唱起来。房东老太太可不答应了,以为我发了疯,并向我下逐客令,我只好再三向她表示对不起,最后她才息了怒。”经过近两个月的酝酿构思,聂耳完成了《义勇军进行曲》的初稿,以及该片的另一首插曲《铁蹄下的歌女》。

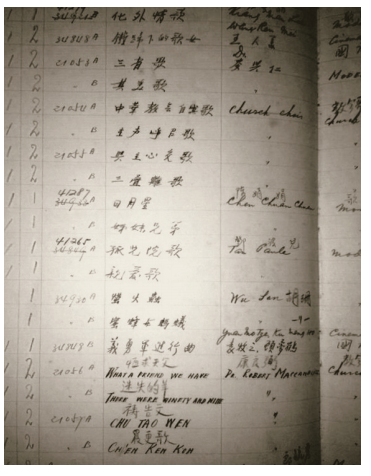

《义勇军进行曲》灌制记录

然而,1935年4月1日,消息传来,聂耳也有被捕的危险,最好的办法是及早逃离上海。于是,党组织为了保护他,让他先去日本考察,然后再转赴欧洲或苏联学习。为了避难,同时也趁此机会出国深造,聂耳借口到日本与三哥一起做生意,于4月15日,登上了日轮“长崎丸”,离沪赴日,随身还携带了《义勇军进行曲》的乐谱初稿。

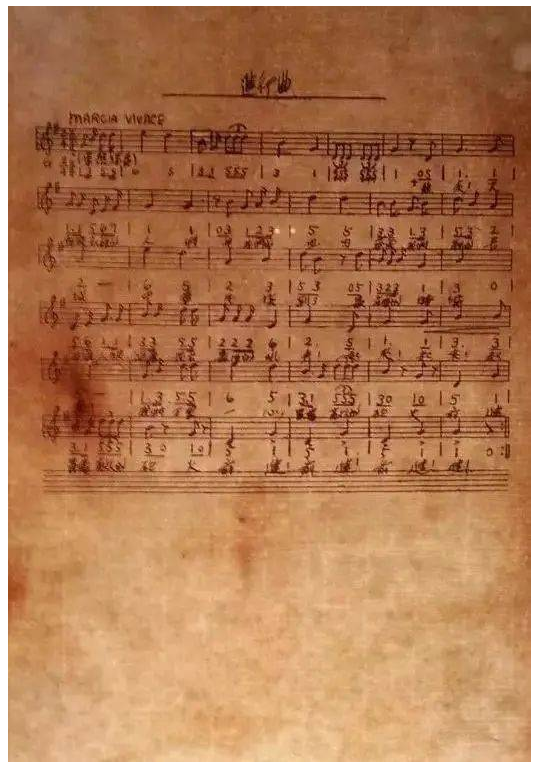

曲谱手稿

定稿最后由聂耳在日本修改完毕。日本的一帮朋友们先听为快,聂耳自己也比较满意。歌曲采用明亮稳定的G大调,旋律以向上行走为主,起于弱拍并不断加强,连续重复三次,音域一个比一个高,情绪一次比一次饱满,最后推向高潮。这样的旋律音程昂扬向上,具有不断积聚、推动向前的力量,并富有鲜明的紧迫感和战斗性。歌曲节奏采用进行曲风格的2/4拍,而三连音和休止符的使用更是画龙点睛。三连音在全曲中出现了五次之多,尤其最后结束句中同音反复的连续两次三连音,表现了坚定的决心。休止符的使用则增加了歌曲中的战斗情绪,比如“中华民族到了最危险的时候”,在“到了”之后一个八分休止符的恰当运用,如当头棒喝,警醒中华民族已经到了危急存亡的关头。

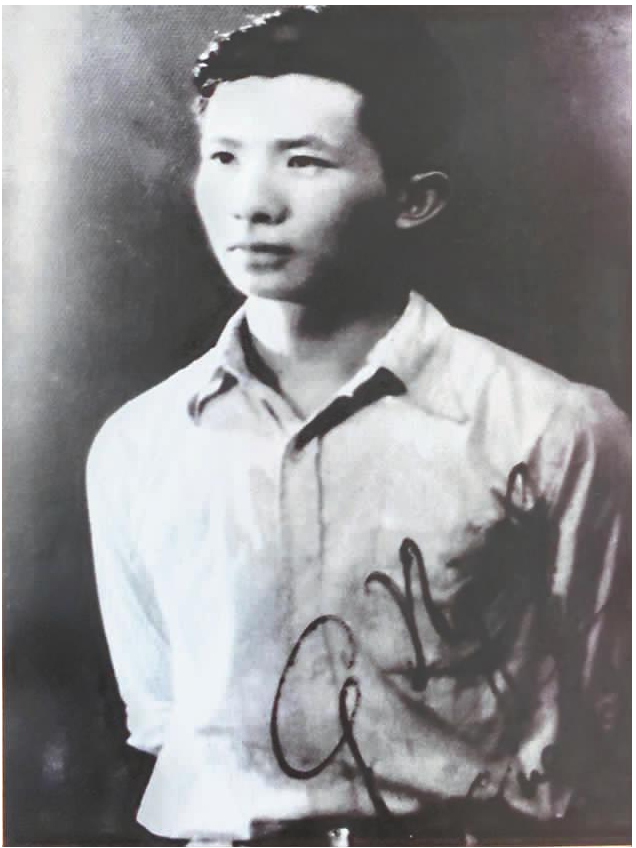

聂耳

为了使词曲配合得更加顺畅有力,聂耳还根据许幸之的意见修改了三处歌词:把第一句“起来”与后面的句子断开;把“我们万众一心,冒着敌人的大炮飞机”改为“冒着敌人的炮火”;并把最后的“前进!前进!前进!前进”改为“前进!前进!前进!进”。修改后,全曲显得更加铿锵有力,把义勇军坚毅果敢的奋进精神表现得淋漓尽致。可惜的是,这首曲子写完后不久,1935年7月17日,聂耳在日本藤泽市鹄沼海滨游泳时不幸溺水身亡,《义勇军进行曲》也就此成了他的绝响。

《义勇军进行曲》在百代唱响

1935年4月底,聂耳将《义勇军进行曲》词曲定稿寄回上海后,录制歌曲就提上了议程。这其中,有两个人发挥了巨大作用。一个是百代的乐队指挥、俄籍犹太人阿甫夏洛穆夫,《义勇军进行曲》最早版本的配器就是由他完成的。

阿甫夏洛穆夫1894年11月11日出生在中俄边境的尼克拉耶夫斯克(庙街),从小就非常喜欢中国民间音乐和京剧,对京剧中的武打场面及舞蹈身段十分着迷。阿氏于1930年代初定居上海,进入百代唱片公司担任乐队指挥一职,当时任公司音乐部正、副主任的分别是任光和聂耳。他们三人配合默契,利用外商以赚钱为主、不问政治背景的特点,录制了大量自己喜欢的音乐,其中有不少是左翼歌曲,如《大路歌》《开路先锋》《渔光曲》等。阿氏来华期间积极学习并研究中国民间音乐,作品多取材于中国民间传说,以西洋歌舞剧为表现形式,加入传统戏剧元素,形成独树一帜的风格。聂耳在离开上海之前,即1935年3月中旬,曾和当时左翼文艺界的同志一起去观看了阿甫夏洛穆夫创作的中国乐剧《香篆幻境》,并写了一篇小文《观中国哑剧《香篆幻境)后》,肯定了阿氏对中国音乐的贡献。

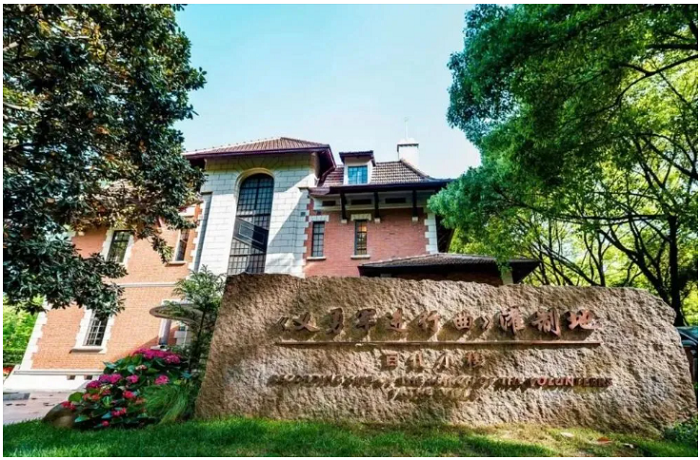

百代小楼

而在1935年4月,聂耳寄回上海的曲谱定稿由孙师毅和司徒慧敏交给《风云儿女》摄制组时,阿甫夏洛穆夫也拿到了曲谱,他决定亲自为这首战歌配器。为了烘托《义勇军进行曲》激烈雄壮的情绪、阿氏采用了小号、军鼓等节奏感强、音色嘹亮的乐器,不仅使歌曲更为激荡人心,也为以后的各个版本定了基调。

另一个就是《义勇军进行曲》的唱片灌制人、百代公司音乐部主任任光。当时百代唱片公司的法方经理对出版这首歌曲的唱片颇为犹豫,因为国民党政府和租界当局明令禁止宣传抗日,在一切出版物上,抗日都被视为违禁词,这首歌曲又极具号召力,出版后也可能会引来日方的“麻烦”和“抗议”。此时,作为音乐部主任的任光据理力争、一再坚持说:“我们歌词中没有提到日本帝国主义。哪个也没提,一般地讲,抗战!应该可以发。”在他的坚决支持下,法方经理考虑到广阔的市场前景,从经济效益的角度出发,最终同意制作发行。

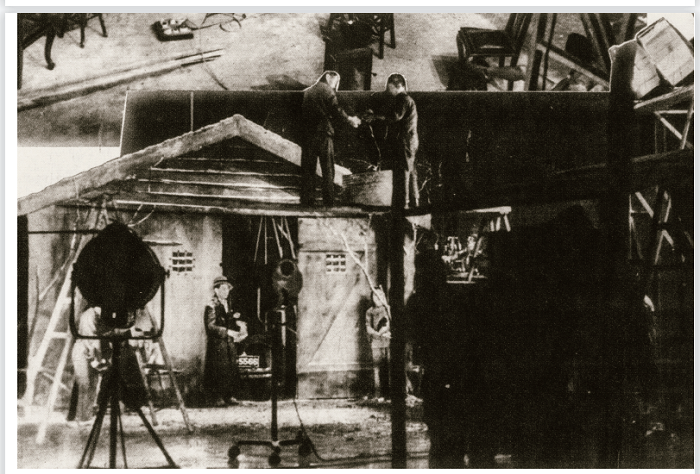

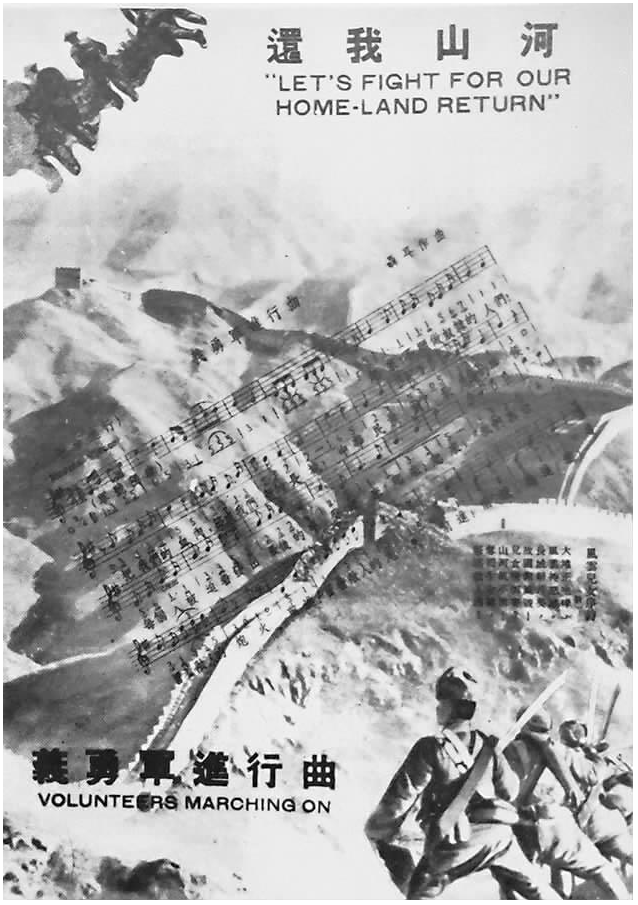

《风云儿女》拍摄之景

1935年5月3日,任光组织了电通影片公司唱歌较好的七位演员——盛家伦、司徒慧敏、郑君里、金山、袁牧之、顾梦鹤、施超,齐聚百代公司录音棚,录制首版《义勇军进行曲》。5月9日,唱片制作完成,这就是全球第一张《义勇军进行曲》的唱片,编号为34848b。

随后,摄制组又将录音通过现场拍摄收声的方式转录到电影《风云儿女》的胶片中去。据演员王人美回忆,拍摄合唱《义勇军进行曲》这一场面很费事,“大概考虑到这首歌的歌词鲜明强烈、曲调慷慨激昂,若是过早流传出去会招致不必要的麻烦,同时也考虑到场面大,演出人员多,不容易把歌唱好,唱整齐。事先没有集合全体演员练歌,只给每人发了张歌谱,让各人自己练习,并再三叮嘱妥善收藏,不得外传和遗失”,“实拍那天晚上,气氛也很紧张……一直等到更深夜静,肯定摄影棚外没有异常情况,许幸之才下令开拍最后的镜头。唱片里播放着《义勇军进行曲》,大家边做着动作,边随着唱机里的歌声唱着。尽管声音很小,许幸之还一再让大家压低声音。等到镜头平安拍完,大家悬空的心才落了地”。

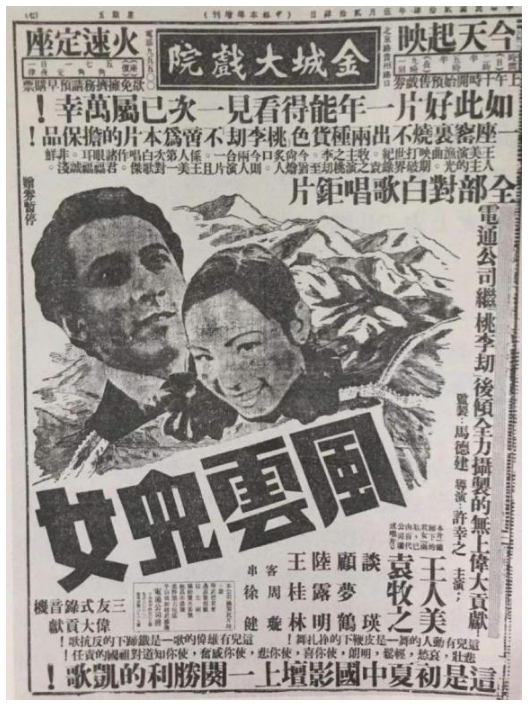

电影《风云儿女》海报

1935年5月24日,《风云儿女》在金城大戏院隆重首映。影片广告上有一行字格外醒目:“片中王人美唱《铁蹄下的歌女》暨电通歌唱队合唱之《义勇军进行曲》,已由百代公司灌成唱片出售。”现在还能看到的编号为34848b的唱片上赫然写着:“《义勇军进行曲》,袁牧之、顾梦鹤演唱,聂耳作曲,夏亚夫(即阿甫夏洛穆夫)和声配器。”我们将348b唱片再次放上唱盘,随着一阵老唱机特有的“沙沙”声、首先传出的是袁牧之的开场白:“百代公司特请电通公司歌唱队唱《风云儿女》《义勇军进行曲》。”然后就是小号奏出的高亢的前奏曲和袁牧之等人雄壮激昂的歌声,无论是和声还是节奏,一切都是那样熟悉。唱片转完最后一圈,唱针微微一颤,雄壮的歌声随之消融在空气中。这就是中华人民共和国国歌的最早版本。

歌声飘荡全世界

随着电影上映和唱片发行,《义勇军进行曲》迅速在长城内外、大江南北广为传播、成为影响最广的抗日名曲。第一次灌制的唱片很快销售一空,后来任光又连续灌制了两次,同样销路紧俏。尤其是“一二·九”运动以后,出现了全国性的群众歌咏运动,“由北京南下做救亡宣传的学生们,各地鼓吹抗日救国的青年男女们,甚至像沈衡老(即沈钧儒)那样的爱国老人们,同情中国革命的国际朋友们都在唱这支歌。可以说,《风云儿女》这个电影作品被《义勇军进行曲》这支主题歌给掩盖了”。

《风云儿女》电影拷贝

当时,在上海积极开展民众歌咏运动的刘良模多次组织合唱《义勇军进行曲》。1936年1月28日,淞沪抗战四周年纪念日当天,上海各界救国联合会正式成立,刘良模和歌咏会成员在成立大会上领唱了《义勇军进行曲》。在后来救国会组织的各种活动中,刘良模都带头唱《义勇军进行曲》,还被称为“救国会的啦啦队长”。

电影《风云儿女》的报纸宣传页

那时,《义勇军进行曲》是游行集会必唱的战斗进行曲,是唤起民众奋起意识的动员令,有力地推动了中华民族抗日救亡运动。并且,由于歌曲强烈表现了民族情感以及团结战斗的意志,不仅在民族危机日益深重的当时,在以后的抗日战争和人民解放战争时期,《义勇军进行曲》也犹如进军的号角,持续激励着人民的革命热情和战斗意志。

1935年6月1日出版的《电通》画报

《义勇军进行曲》在国际上也产生了广泛而深刻的影响。任光是把《义勇军进行曲》介绍到国外的第一人。1937年,任光在法国进修期间,担任法国左翼文化组织民众文化协会委员,他组织巴黎华侨合唱团,首次海外教唱《义勇军进行曲》。1938年春季,在由42个国家代表参加的反法西斯侵略大会上,他指挥华侨合唱《义勇军进行曲》等抗日歌曲,在场国际友人无不为之感动。

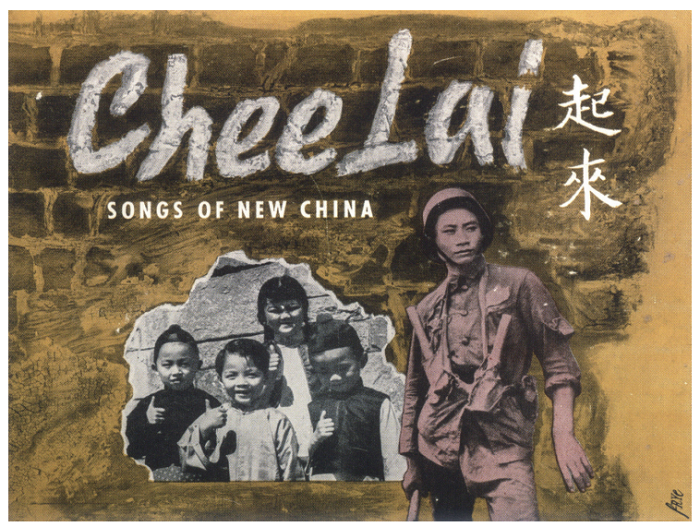

1940年,民众歌咏运动领袖刘良模赴美求学,也把这首歌带到了美国。1941年,刘良模结识了美国著名黑人歌唱家保罗·罗伯逊,罗伯逊同情和支持中国抗日救亡运动,并学唱了中文版《义勇军进行曲》。1942年,两人继续合作,灌制了一套中国革命歌曲的唱片《起来:新中国之歌》(Chee Lai:Songs of New China),收入了包括《义勇军进行曲》在内的一组中国进步歌曲。罗伯逊曾深情地对刘良模说:“这首歌不仅唱出了中国人民争取自由解放的决心,也唱出了全世界被压迫人民,包括美国黑人在内的争取解放的决心。”

《起来》唱片封套

可以说,这首歌在诞生之初,便如燎原之火一般势不可挡,点燃了民众心中积蓄已久的抗争精神。而且正因为没有明确提到“抗日”,这首歌反而得到了抽象和升华,避开了一时一地的具体事物,获得了超时空的更大的概括性。当时不仅中国的万千群众在演唱它,甚至朝鲜、日本、美国、苏联等国家都在流行这首战歌。

《义勇军进行曲》虽然是一首在民族危机日益深重的年代写出的救亡歌曲,却早已超出了抗日的范畴,适用于更广阔的时代。它唱出的民族危机感,那种自卫、自救意识,在中国直到现在都具有现实意义。

图书信息

《海派之源·红色基因》(订购)

徐家汇源景区 主编

上海交通大学出版社

本书以徐家汇地区红色文化历史轨迹为线索,对诞生在徐家汇地区的红色文化基因进行梳理,挖掘鲜为人知的共产党员先进事迹和历史史料,集中描写与重大事件、重要人物相关的红色文化故事和动人史实。是第一本比较完整反映徐家汇地区红色文化历史的书籍,也是“四史”教育的生动教材。

来源:上海交通大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订