|

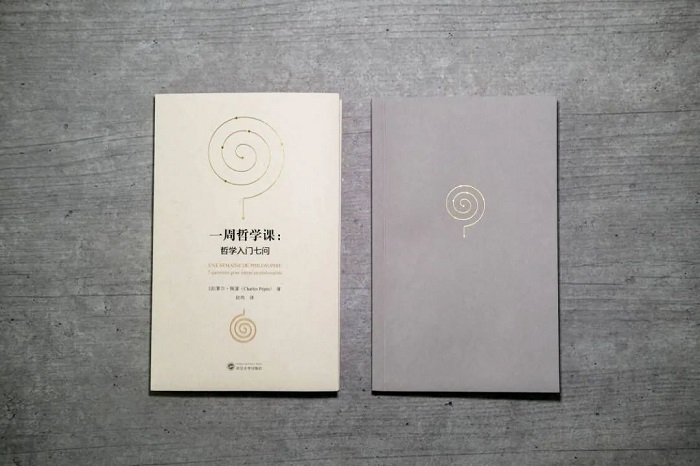

《一周哲学课:哲学入门七问》(订购)

作者:夏尔·佩潘(Charles Pépin)

译者:赵鸣

武汉大学出版社

2023年6月出版

一个人拥有了很多东西,还是感受不到幸福,伊壁鸠鲁提供的思路是,请多去想想“偶然性”这回事,要知道你原本有一千种可能不存在于这个世界,存在本身就是天大的幸福。没赶上火车,搞砸一件事情,都令人沮丧,马克·奥勒留告诉我们,世间事分两种,一种由我决定,一种由不得我决定,面对已经发生的不利,生气、拒绝是雪上加霜,坏上加坏;我们对法律意义、态度的追问,霍布斯、卢梭、尼采、康德都曾追问过;杰作之所以杰出,黑格尔说,那是因为它映现了“心灵的激动”;弗洛伊德说,不把“死”这件事想明白,就没法好好活……

法国,除去大众熟知的葡萄酒、时尚、美食,也盛产哲学家,是名副其实的哲学大国。1808年,拿破仑建立中学毕业会考制度时,哲学已被列入必考科目。“高中毕业会考”(Bac)是法国的大学入学考试,地位相当于中国的高考,无论普通高中或技术高中,学生无论选文、理还是社会经济类,哲学都是必修课,会考时都要过哲学这一关。开考日,第一科先考哲学,应试者要在长达四个小时的时间里,从三道主观题中选择其一作答,前两题通常以问题形式出现,第三题要求就一篇哲学经典段落展开论述。与中国高考作文引发全民热议一样,法国每年的哲学考题一公布,也会立即成为社会讨论的焦点,近年也越来越受到中国网民的关注,说明我们也觉得这样的出题方式有趣、特别,让人眼前一亮。例如在法国2022年高中毕业会考中,普通类(Bac général)试卷设置的两个问题分别是:

1)艺术实践能否改造世界?

2)是否该由国家决定什么是正确的?

重视哲学教育,并不稀奇,但重视到法国这样的程度,将它列为高考第一科目,要求高中毕业的孩子人人做“小哲学家”,掌握实际的哲学写作,这在世界范围内绝对是罕见的,甚至独一无二。了解了这一点,我们就对法国人性格中整体表现出的爱争辩、口才好这些特征不感到奇怪了。哲学,某种意义上是他们的“成人礼”。

即便在另一个传统强项——文学领域,法国人也有一个不成文的规矩,他们将小说潜在地划分为几个等级,最高级,也就是一流的小说,或拥有雨果那样的济世情怀,或充满哲学思辨,法国文学的队伍中有大量哲学家,如卢梭、伏尔泰、狄德罗、萨特、加缪,他们的作品读来有一种怪异感,情节被弱化,思想被放大。毛姆有名的两部小说《刀锋》《月亮与六便士》、李敖的《北京法源寺》、豆豆的三部曲其实也是这样,套个故事的壳,按捺不住作者强烈的说理欲,要摆观点,论立场,进行思想交锋。大家可以再对比写“爽文”的大仲马,《基督山伯爵》多扣人心弦啊,大仲马从来不缺读者,但对法国人来说却难登大雅之堂,这个矛盾从其灵柩移入先贤祠时引发的争议就能看出,而先贤祠中供奉的都是谁呢?雨果、卢梭、伏尔泰……

《一周哲学课:哲学入门七问》,正是对标法国哲学的这种思辨传统与其社会致力推广哲学公共教育的大背景。全书参照哲学会考的出题模式,精心设计了七个入门级问题,每个问题没有唯一正确的答案,视角一经切换,就能得出不同乃至完全相反的结论。对于好奇法国哲学与哲学教育,想一探内里乾坤的人来说,这本书是一份再好不过的“产品说明”,从中我们可以清晰地看到,法式哲学教育的灵魂,首先不在阅读经典,而在方法引导,训练批判思维,启迪理性萌芽,教人谦虚审慎。它更是一本面向普罗大众的哲学普及书,当中涉及的七个问题,绝非哲学给人的刻板印象,玄之又玄,仅仅是少数天才精英躲进书斋成一统的“精神爱马仕”,你我为稻粱谋者,可望而不可及。这七问中的每一问,从幸福、法律、审美到教育、信仰、生死,无一不是从活生生的日常中抓取出来的灵感,都在回答哲学对我们普通人到底有什么用这个本质问题。其实,这也是回归先贤们最早创造、发展哲学的初衷,所有形而上的思考都来自形而下的生活,指向具体的问题,服务众生。一个社会为什么需要法律?人为什么非要上学?我们看一幅名画能看到落泪,它带给观者的触动,究竟是什么?这些疑问,乍看司空见惯,答案是明摆着的,让人纳闷是否还有讨论的必要。就拿上学来说,最大的目的不就是学习知识,提高文化修养吗?但佩潘告诉读者,没这么简单。学校教育的本质,在于培养一个人成为未来合格的公民,他既富有理性,又懂得追求自由,知道责任对一个人意味着什么。这当中牵涉自由与规则、个人与集体、先天本能与后天规训、原欲与求知欲、自我评价与他人认同等种种博弈。说得极端一点,常识以为学校教育最重要的使命——传授知识,其实是当中最不重要的一环,或者说,它只是一个外在形式,通过这个形式,真正要实现的目标是塑造适应社会生活,有能力用知识改变生命的人。学校教育最常被人诟病的一点就是不接地气,课堂上教的东西与社会脱节,故书生无用。佩潘认为恰恰相反,知识从来不是悬浮于生活之上的空谈,它们是一对共生体。成功的学校教育,恰恰要向被教育者展现,知识会在多大程度上改变一个人的思维,重塑他的生命。佩潘此处的原话太精彩了:“一旦理解了知识与生活的共生关系,真正体验过知识对生命的重塑,一个人就不再需要老师牵起他的手前行。什么是成功的教育?就是有一天,你不再需要那个给过你教育的人。”整本书,就这样一个发问接着一个发问,带领读者不断颠覆既有认知,峰回路转,曲径通幽,走入哲学森林的深处高处,感受思辨无穷的魅力。

如今,将哲学通俗化,让哲学走向大众是全球大势,国内已有不少高校站在桥头堡,积极尝试开展哲学公共教育。打开年轻朋友聚集的B站,多少名家教授、宝藏学者陆续入驻,开始面向公众做哲学普及,点击量与弹幕量惊人,可见大家对哲学并不冷漠,关键在如何用一种生动有趣、通俗易懂的方式来讲哲学,让它在时代的语境中重焕生机,让大众意识到生活万象处处有哲学。尤其在疫情反复拉扯的当下,巨大的不确定带来群体性的恐慌、焦虑,大家迫切地需要精神层面的疗愈,都在各找各的“药”。哲学,是人类发明的一剂良药。

回望哲学一路走来的历史,我们会发现自己并不孤独,也不特殊,今天存在的绝大多数问题,也曾困惑过先人,他们也在想办法解决这些问题。哲学,就是教一个人“精神训练”,用更为智慧的方式看待、接受生活中发生的各种状况。

感谢这个世界有哲学!

来源:武汉大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订