|

《西北联大文学作品选》(订购)

姜彩燕 主编

西北大学出版社

2023年10月出版

有幸提前阅读姜彩燕教授主编《西北联大文学作品选》一书,与近年来坊间流行的各种作品选本和校园文学选本相比,我感觉本书有以下诸端特色。

一是在文学的边缘地带耕耘。彩燕指出,有关西北联大与中国现代文学的关系,对于学界来说,还几乎是一个学术盲点。她是现代文学研究圈中人,这个看法她可以讲,我则不敢这样断言。但以这个时期的陕西文学来说,陕北主要是红色文艺,以西安为中心的关中当时属于国统区,国统区文艺研究的重点一般是重庆、武汉,西北联大的行踪跨西安和陕南的汉中两地,以陕南为主。对于一般仅仅读统编教材的文学爱好者来说,此时期的陕西仅有陕甘宁边区的文艺作品入选并被介绍,其他就所知甚少了。

当然,近几十年来,有关现代中国大学史的研究不断深入,以西南联大的研究最为持久深入。文学书写也与这种研究互为表里,涌现出的作品不少。虚构类的作品如鹿桥的《未央歌》、宗璞的《野葫芦引》(包括《南渡记》《东藏记》《西征记》《北归记》四部),纪实类作品如齐邦媛的《巨流河》、岳南的《南渡北归》(包括《南渡》《北归》《离别》三部曲)。其中虚构类作品主要在文学爱好者圈子传播,纪实类作品则影响了两岸三地的不同类型读者。以西南联大学生为背景的电影《无问西东》,因为有几位高颜值的一线影星加盟,遂使这部主旋律作品反成了引发网民民国想象的触媒,21世纪初的影视明星为20世纪抗战时期的知识青年做了群体广告。

陈平原先生的《抗战烽火中的中国大学》,属于他的“大学五书”之一,其中有一章叙述抗战中西南联大教授的旧体诗作。应该说,对这个时期老大学追忆的著述越来越多,但还没有细化到对大学的文学创作进行深入研究,更少有人将此时期的文学作品汇总选辑的。

从这个意义上说,彩燕的这个选本不仅有益于现代文学史料的勾稽,而且细化了现代大学教育史,我们回过头再看西北联大的老照片,一下子就增加了这么多的像素。这也为这个选本增添了学术意义,据我所知,彩燕有关西北联大文学创作的研究曾获省级科研奖励,她在此基础上选编本书,应该说是题中应有之义。

二是“笳吹弦诵”汇交响。编选者在本书的《后记》中曾感慨到:“当我们从泛黄的书页中逐字逐句辑录出这些文字,抗战烽火中西北联大师生的身影渐渐清晰起来。他们虽然偏居陕南小城,但始终情系家乡,心怀祖国,以高度的热情、坚韧的毅力从事文学写作、演剧活动、学术研究,以多种形式参与到大后方的文化事业当中,这种精神使人油然而生敬意和感动。”编选者的这种感受与我的阅读体会大体类似。

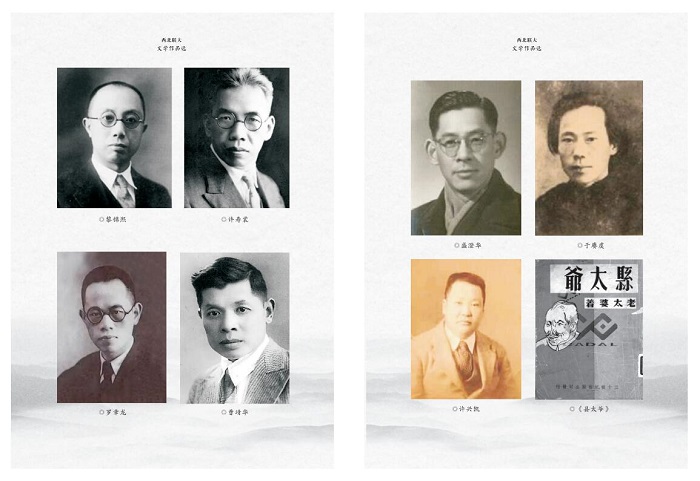

从黎锦熙、许寿裳所撰、作为本书序曲的《国立西北联合大学校歌》,再到黎锦熙正面写中国军队抗战的长诗《铁军抗战歌》,李满红的新诗《我走向祖国的边疆》,牛汉的新诗《大地底脉搏》,唐祈的《边塞十四行诗之七·河边》,李紫尼的散文《战时后方的大学生活》,许兴凯的通俗章回小说《县太爷》,扬禾的短篇小说《麦收》,文体虽然不同,但都是一个大时代主旋律的展开和变奏。

这里让我们看一位理工科教授刘拓的《苏幕遮》:

国立北平师范大学三十五周年纪念日前三日(即卢沟桥事变发生后一百六十日,亦即南京失陷之翌日),作于西安临时大学,聊以遣怀,并资纪念,词之工拙,非所计也。

夜方阑,风乍烈。鼙鼓东来,震破芦沟月。猛兽横行人迹绝。肠断金陵,梦绕燕山缺。吊忠魂,埋暴骨。仰问穹苍,此耻何时雪。浩劫当头宜自决。三户犹存,曷患秦难灭。

全篇纯是一腔热血,壮怀激烈。词风与南宋豪放派近,就连意象用词也胎息自苏辛派词人。西南联大的冯友兰、罗庸两位教授合作《满江红》:

万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

“梦绕燕山缺”与“辞却了五朝宫阙”,“此耻何时雪”与“千秋耻,终当雪”,“三户犹存,曷患秦难灭”与“便一成三户,壮怀难折”,一南一北两校教授的作品,不仅仅词句相关联,更重要的是情感相呼应,他们以自己的方式唱响了时代的主旋律。

据本书简介知,《苏幕遮》的作者刘拓是湖北黄陂人,1920年毕业于北平师范大学,后考取留美公费生,赴美国攻读博士学位。学成归国后,先后任北平师范大学化学系教授、化学系主任和理学院院长等职。全面抗战爆发后,旋即赶赴西安,历任西安临时大学、西北联合大学和西北大学教授、化学系主任、理学院院长等。因善书法能诗词,还曾兼任过文学院院长。在城固时,他曾利用当地的土特产资源指导青年教师和学生造纸并研制蜡烛、栲胶等,缓解了物资缺乏的困难。抗战胜利后,赴台湾负责接收糖业。70年代初与人合作翻译李约瑟《中国之科学与文明》,在台北出版繁体中文版。

另外一位教授罗章龙,是中国现代革命史上的知名人物,当时在西北联大教经济学课,曾写《过定军山》:“满天兵气战犹艰,褒沔千年旧垒间。蔽日车尘驰栈道,仓黄戎马过军山。”首尾点出时代背景,中间则叙事怀古,含蓄蕴藉,其他还有:

投荒万里欲无家,千里征程沸暮笳。(《宿大安驿》)

长怜战骨埋高埠,红叶秋风渡剑门。(《经龙背洞登剑门关》)

百战关河诗愈健,八年梁益朱颜苍。(《车降秦岭至宝鸡道中)》)

或隐或显,或曲或直,弥散着对战事的隐忧和战局的关注,诗意的感性与历史的沉思水乳交融。值得注意的是,虽然当时平津不靖,全国不宁,教授们一方面要忙于应付抗战急需,但另一方面仍想着研讨高深学问,讲授专门课程,为未来国家的和平建设作育专才:

频年依岭麓,研理望高岑。辨字探嶓冢,忘机息汉阴。授徒惭自了,树木盼成林。浩瀚巴山表,千山雨作霖。(罗章龙《秦麓草堂述怀》)

狂风天外至,万树鹤巢欹。转徙存完卵,栽培衍嫩枝。廓清秦海宇,遍植汉旌旗。痛饮扶桑国,明年上巳时。(刘拓《辛巳乐城春禊》)

无论是“树木盼成林”,还是“栽培衍嫩枝”,与屈原《离骚》“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。”旨趣类似,寄托相同。应该说,五六十年代和平建设时期,各个领域还有不少专门人才砥柱其间,应该感谢抗战时期这批教育家的高瞻远瞩。

三是下海从游重实践。曾任西南联大常委的梅贻琦《大学一解》中说:

古者学子从师受业,谓之从游。孟子曰:“游於圣人之门者难为言。”间尝思之,游之时义大矣哉。学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也。大鱼前导,小鱼尾随,是从游也。从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。反观今日师生之关系,直一奏技者与看客之关系耳,去从游之义不綦远哉!此则於大学之道,体认尚有未尽、实践尚有不力之第二端也。

与梅先生另一段传诵甚广的大学定义相比,这段论述并没有引起足够的关注。我自己也仅能从实践教学的浅层次理解,但梅先生则是从“大学之道”的层面来立论的。熟悉中国古典教育的人会马上由孟子的“游于圣人之门”,联想到《论语·述而》中的“子曰:志于道,据于德,依于仁,游于艺。”“游于圣人之门”与“游于艺”是两个层面的,但也是联系的。孔门的“艺”主要指六艺,即:礼、乐、射、御、书、数等六种需要通过实践才能掌握的技能型知识,与今人所谓文艺不是一回事,但暗示了无论是学理类还是技能类的知识,都需要在体认的基础上,反复实践,如切如磋,如琢如磨,才能从娴熟到精湛,由精湛到出神入化。

彩燕精选西北联大教授和学生所创作的诗歌(包括旧诗和新诗)、散文、小说、戏剧以及翻译作品共70多篇。迄今许多文学选本多不选翻译类作品,在诗选部分,本书将古今体诗歌打通来选,也与早期现代文学文选不同。尤为难得的是,本书将教授和学生的作品打通来选,师生中既有科班的文史专业的,也有许多非文史背景的。大学的文史学科,尤其是文学专业,并不是专门培养作家的,此一常识大家都认可。但是作为通识教育的一部分,接受过大学教育者,无论文理,都应该能用母语进行典雅的书面表达,此一要求并不过分。教授在这方面率先垂范,学生竞相模仿,师生互动,蔚然成风,此一作法值得大书特书。

四是“采铜于山”的编选原则。被梁任公誉为“清学开山之祖”的顾炎武将学术研究中从第一手资料入手称为“采铜于山”,而将辗转拼凑资料称为“废铜充铸”。据本书的《编选说明》及《后记》知,本书选编了1937—1946年间西北联大师生的文学作品,主要选择西安临时大学、国立西北联合大学、国立西北五校分立合作时期师生的作品。作品的出处主要是与西北联大密切相关的刊物《西北学术》《青年月刊》《文艺习作》《流火》《城固青年》等,有关西北联大师生的身份确认依据西北联大校史和相关档案史料。因为没有现成的选本及资料汇编供选编,需要从当时的报纸、刊物、档案中翻检查找。民国时期的地方报纸、学校刊物,尚未完成数据库,也无法一键检索,可知编选工作是很辛苦的。彩燕为此组织了一个专门的编辑小组,吸纳她的硕博士生参与,并结合学生的学位论文写作来确定相近的搜集范围。

五是以“考索之功”助编选之务。章学诚《文史通义》卷五有一段很有名的话:

由汉氏以来,学者以其所得,托之撰述以自表见者,盖不少矣。高明者多独断之学,沉潜者尚考索之功,天下之学术,不能不具此二途。譬犹日昼而月夜,暑夏而寒冬,以之推代而成岁功,则有相需之益;以之自封而立畛域,则有两伤之弊。

对这段话一直有不同的理解,章学诚所归纳的学问类型究竟是两种类型,还是三种也有不同说法,此不赘。从表面来看,现代文学作品集的编选既不属于独断之学,也不属于考索之功。但鉴于这个选本是第一次做,涉及许多极为基础的工作。

首先是作者身份的确认。当时很多作者都使用笔名,需要考订作者身份,这项工作对于一些后来成名的作家来说,还较为容易,比如说牛汉原名史成汉,笔名谷风;唐祈原名唐克蕃,在校时发表作品大多用唐那这个笔名。不过如少颖、紫纹等,从作品内容可以推断是西北联大的学生,但无法确认到底是谁。这就需要编选者做考订。其次还需要确认作品发表时间和作者在西北联大读书工作的时间是否对应。编选者充分考虑到文学作品的酝酿、写作、发表是一个较为长期的过程,抗战时期交通不便,投稿和发表的周期较长,所以有些作品虽在作者离校后发表,如时间非常接近,或者有资料可以证明这些作品与他在西北联大时的经历有关也照收。编选者举了几个例子:一是唐祈,另一是杨晦。第三是旧报刊往往字迹漫漶不清,有的辨认起来相当困难,需要反复推敲,多方求教。以上是我援引彩燕《编选说明》和《后记》中所提及的例子,这些工作都要需花时间和精力去做细致的考索。

我曾写过一篇读陈之藩散文的小文章《桂冠文学家》,提及知名华人科学家、散文家陈之藩可能与西北联大工学院(原北洋大学的一部分,即抗战复员后迁回津门的天津大学)的学缘,彩燕看过拙文后,专门查了陈之藩40年代的作品,发现有三篇:一是1944年陈之藩、王警愚合作编译的《一月的星空》,发表在《每月科学画报》上,像是一个科学内容的小话剧。第二篇是1947年1月28日发表于《大公报》天津版上的《我们为什么苦闷》;第三篇是1948年发表在《周论》上的《世纪的苦闷与自我的彷徨》,核心观点与第二篇相同。她感觉这三篇都不太合适入选,因为第一篇是编译,后面两篇时间太晚,已经不是西北联大时期。我同意她的处理意见。

虽然我不敢断定本书所有的考订都准确无误,但是编选者能运用现代文学版本学、目录学、考据学的原理,处理一些极细微棘手的文学史料学问题,需要下很大功夫。个中甘苦,只可与同道分享,不足与外人言说。

今年5月中旬,彩燕教授说她编好了《西北联大文学作品选》,书稿已交出版社,请我为这个选本写一篇序。我当时坚拒,告诉她书出版后我愿意盥诵,但撰序云云,我没有资格。有关西北联大时期师生的文学创作话题,比我有资格谈论的大有人在。现在在校仍有几位我们的老师辈,都可以为她撰序。彩燕担心老师们年纪大了,怕他们觉得负担太重。她看我每天忙忙碌碌,步履还算轻快,貌似还能扛活,就压在我肩上了。上大学时,我给彩燕那个班上过一学期课,此后我们又长期做同事。她现在担任教研室主任,我说过会支持她的工作,现在就不好食言了。

以上文字与其说是一篇序言,不如说是一篇读后感。至于我说的是否允当,还需要读者朋友来判断,希望同道阅读后既评论这个选本,也批评我的推荐意见。

2022年8月19日抗疫期间草成,26日改稿

本文出自《西北联大文学作品选》序言。作者李浩,西北大学文学院教授,西北大学中国文化研究中心主任,兼任中国唐代文学学会会长等。

相关内容

西北大学出版社《西北联大文学作品选》

来源:西北大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订