|

《〈黄河大合唱〉简史》

穿越《黄河大合唱》的磅礴史诗

触摸中华民族不屈的精神脊梁

一部伟大的经典史诗之作《黄河大合唱》,从缘起到诞生演出及至流行传承发展至今,其完整真实的历程究竟是怎样的?这一本《〈黄河大合唱〉简史》,透过珍贵史料与动人细节,追溯了《黄河大合唱》这部恢宏巨作从战火中诞生、在时代里淬炼的不朽传奇!

《〈黄河大合唱〉简史》(订购)

主编:黄炜 隋圻 周石

ISBN:978-7-300-33905-4

出版时间:2025.04

作者简介

黄炜,光未然内侄女,西北民族大学音乐学院教授,作曲与音乐学系主任,西北民族大学《黄河大合唱》研究中心主任、《黄河大合唱》展览馆馆长。

隋圻,本书执笔者,自幼习乐。其父隋星桥生前长期担任山东合唱协会(前身为山东音协合唱指挥学会)会长和中国师范院校合唱学会理事长,一生与《黄河大合唱》相伴。

周石,中国人民大学劳动人事学院教授、校史馆研究员。

序言作者

张安东,男,生于1957年1月1日,《黄河大合唱》词作者光未然次子,工业产品设计师,多次获得德国红点奖等国际重大工业设计奖项。从2013年起,积极参与《黄河大合唱》的推广传承工作,吸引众多海内外华人关注和参与《黄河大合唱》的传承。与黄平、黄炜等人共同发起和组织纪念《黄河大合唱》诞生80周年系列活动、“五洲同声唱黄河”活动、海内外华人“重走《黄河大合唱》创作之路”活动等。

精彩书摘

本书序言

给《黄河大合唱》修史,是我们一直以来的愿望。作为作品创作者、艺术演绎者的直接后人,我们编辑团队和我本人,都在各自的不同与多彩的人生中,分别经历了涤荡洗礼,生死别离,到了所谓返璞归真的如今,在多年的学习探寻和推广实践过程中,看到了这部作品的诞生成长、危难浮沉和沉淀为金石经典的八十五年的漫长过程,深感其精彩不凡和厚重崇高!一部艺术作品,历经民族危亡、铁血硝烟的锤炼,成为一个拥有五千年历史的伟大民族传唱不衰的史诗经典,如果不究其历史,不观其精妙,不规其方圆,不晓其音律,便不能告慰先人,激励同辈,启迪后生。每每想起,便有使命感油然而生。而命运恰然,给我们送来了近在身边、重病康复中的隋圻兄!

与隋圻兄四十六载的交情是在武汉大学结下的。我们在绿荫婆娑的中文系“老八舍”住楼上楼下,都喜欢文学,也爱美术和音乐,当年他优美的小提琴声时常回荡在宿舍楼道,也一直萦回在我的脑海。隋圻兄是我跟楼下中文系七八级优秀同学们交往友谊的联络人。毕业以后的几十年里,我们彼此都保持着联络。后因《黄河大合唱》而走到一起,几次寻访黄河,业余编书做事,一起被感动被激励,也在多年来的文化公益活动中一起成长“变老”,反而愈加活力澎湃!

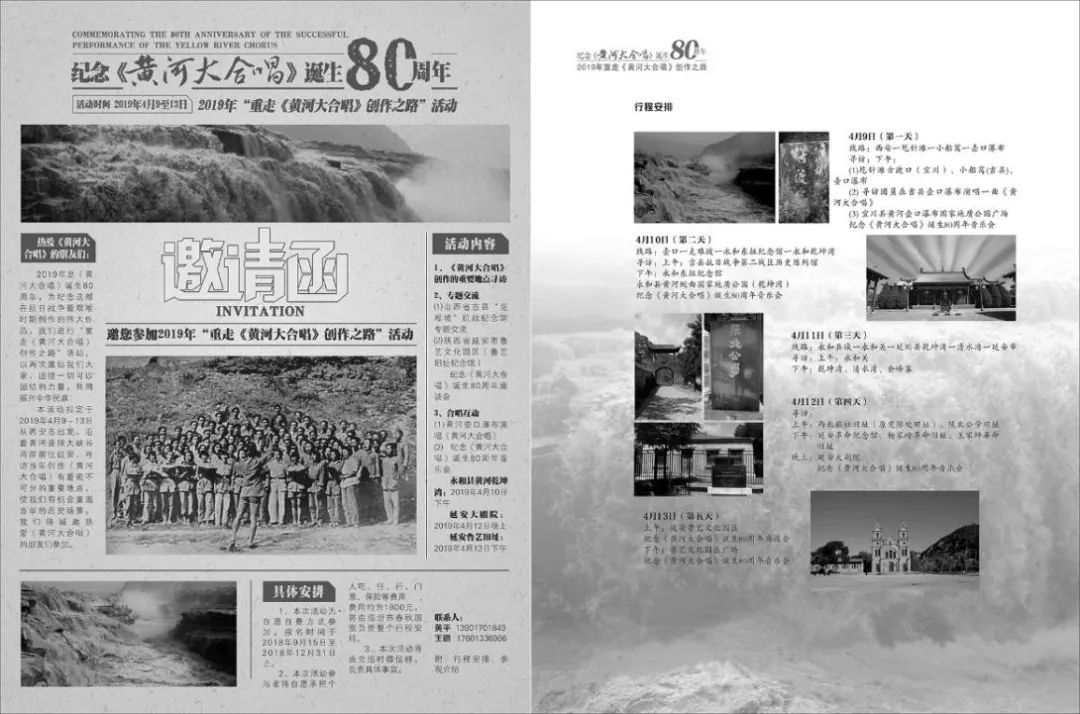

2019年“重走《黄河大合唱》创作之路”

活动宣传册页(见本书第240页)

其实我们的缘分还真不止四十六年!我们上一辈的同窗之谊始于二十世纪五十年代,那时已经注定了我们今生的兄弟友情。隋圻兄的父亲隋星桥,是中国著名合唱指挥家,刚好也是与我十分亲密的小舅黄腾鹏教授在北师大音乐系就读时的高班师兄,隋星桥前辈是一九四九级学生,我小舅一九五〇年先是旁听,次年考入为一九五一级学生,他们在校同学三年,绝对是当时的精英一代!

上世纪八十年代,隋星桥先生在济南推动和参与举办了当时最大规模的一次一千五百人的《黄河大合唱》音乐会,创造了历史。一九八七年,山东省决定于当年举办首届“山东艺术节”,山东音协合唱指挥学会会长、山东师大艺术系副教授隋先生等人积极策动,省有关部门决定在艺术节上演出贝多芬《第九交响曲》和《黄河大合唱》。邀请了时任中国音协副主席、中央乐团团长,著名指挥家严良堃先生担任指挥,也邀请我父亲光未然、母亲黄叶绿莅临盛会。隋先生则担任排演两部经典的合唱排练,负责组织合唱相关的全部排练指挥,率领合唱学会一众指挥做了大量辛苦细致和紧要的筹备工作。这是隋圻兄和我最引以为傲的一段历史珍藏。

指挥家严良堃先生

(陈雄摄,见本书第341页)

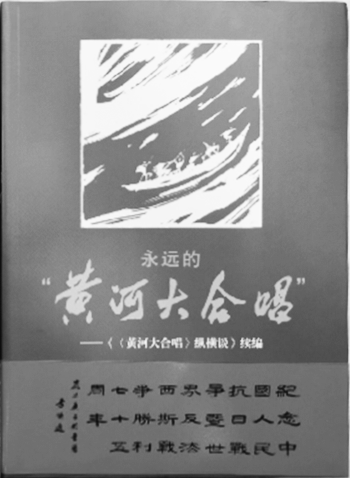

这次隋圻兄会同上次编书的精英团队,都是二〇二一年一起编辑出版《永远的“黄河大合唱”》大部头文集的原班人马,铁杆发烧友,他们是主编黄炜(西北民族大学音乐学院教授,《黄河大合唱》研究中心主任),《黄河大合唱》文化公益活动策划人黄平,中央广播电视总台主任编辑刘笑梅,资深抗战文化历史研究者康幼之。经过上一本书的撰写编辑,这个团队对《黄河大合唱》的来龙去脉做过广泛调查、深入研究、持续开掘、小心比对,他们也曾多次走访故地,可以说对作品的历史、作者、艺术、版本、传承等方面都有相当深度的了解和认知。这次协助隋圻兄执笔著述这部简史,自然是水到渠成,得心应手了。

《黄河大合唱》是从战火中诞生的音乐作品,她本不是为高雅艺术而生,相反是因了捍卫民族大义的尊严,置个人生死于不顾,为大众发出抗战的怒吼,甚至是英雄们绝命的警号!这是我们安逸平庸的现代人难以理解的。事实是,这部作品经过了众多热血斗士和才华横溢的艺术家一代代的激情演绎和诠释表达、修订和完善,在抗战胜利多年之后才逐渐登上了国家歌剧院、国家音乐厅,以及国际著名的众多歌剧院、音乐厅的辉煌殿堂,并持久成为经典保留剧目。为这样的意义非凡的艺术经典作品修史,无疑是功德无量。如今文乐双修的隋圻兄有这样的情怀,从准备到决心来执笔领衔做这样一件意义深远的事情,抱病奋笔,怎能让我不为之感佩动容!

《永远的“黄河大合唱”》

(见本书第391页)

年代虽不算久远,但因战乱颠沛,数据残缺,所有亲历者均已离世。这是摆在团队面前的首要挑战。他们遵循的几个原则我很同意:亲历者回忆文字优先;亲历者回忆时间优先(距离历史发生日期越近越有价值);尽可能弱化编者个人观点的直接表述,展示不同意见的记录,留给读者多一些自主判断的空间。轮到本书编者评述,则根据手头可靠的资料,做合乎逻辑的推演解析,供读者判断参考。

从本书结构来看,上下编是大局,上编分了七个章节,介绍历史背景、两位年轻作者的成长、创作作品的真实过程等。下编承接到第八章的演出史回顾、第九章的曲谱流传出版、第十章的版本流变,最后到第十一章的总结评价。全书有这样的周全架构,浏览下来,一目了然。感觉在全面、系统、深入这几方面都有悉心照顾。

我还赞赏其间穿插的内容多样的共十八段“关联叙述”。虽不是正文,却有辅佐和支持正文的意义,无论是有关作者个人,还是一地的民情环境,或是演出场地背景历史,等等,甚至在读后感觉到不可或缺,忍不住发出“幸亏”的感叹。

用心深入,用情包容,用意严谨,隋圻兄和他的团队付出心血创造出来的这部简史,我以为是能够流传的。因为《黄河大合唱》必然会作为民族文化的经典长远传唱下去。一代又一代的年轻人会越发需要这些准确精简的历史数据,来了解这部作品,从而从作品中得到营养,受到启发以及艺术和人文的陶冶、感动和激励。

对这本书寄托的期望,说实话是挺大的,想提到的话题也就多。又生怕妨碍了读者尽快进入正文的好奇心。姑且也按史说的时间顺序,就几个各无关联却十分有趣的话题,在这里简单聊几句吧。

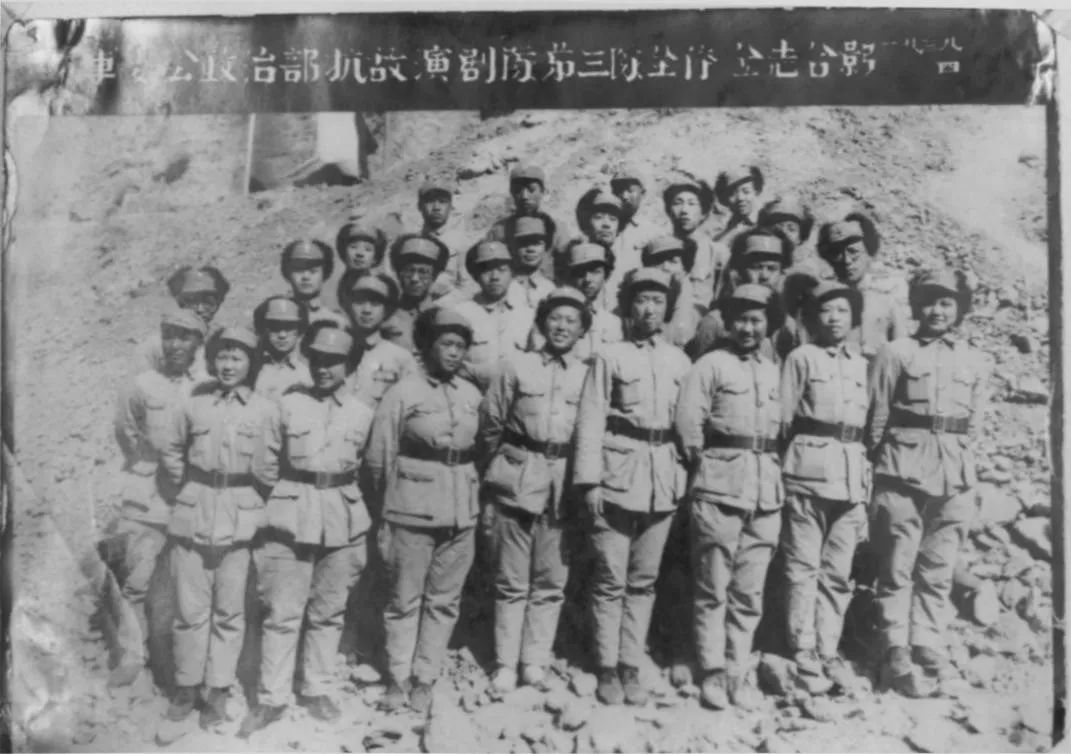

一、决死东渡曾留影,渡河旧照今何寻

一张“抗敌演剧三队”首次渡黄河的合影照片,流传很广。据“三队”队员胡宗温(北京人艺著名话剧演员)回忆,确认“三队”当年在河西圪针滩拍过合影。六年前我和朋友一起也曾在圪针滩实地考察,虽然并没有找到与照片上的一样的山石河滩,但也没有怀疑。去年春天,在河东吉县小船窝,就在当年演剧队渡河登岸的位置,我拿着这张有待实证的照片,看着河对面方向,惊讶中居然看到了照片中的山石完美符合眼前的景色,山形以及脚下的平缓河滩,以及对岸悬崖下窄长的小路都是完全一致的。也就是说,在河东这边的拍照并不符合胡老师的回忆,当年“三队”合影并不在这里而是在对岸。这时我再仔细端详照片辨认那些当年的军人,才发现也没有任何一位我熟悉的“三队”队员,甚至没有任何一位当时英姿飒爽的女兵。显然照片上的这支队伍不是“抗敌演剧三队”,而是另外一支抗战队伍。虽然确认不是当年“三队”合影,但这丝毫不会影响读者对“三队”的崇敬和爱戴,也不影响“三队”在圪针滩有过渡河前的合影这一史实。

既然确认不是当年“三队”合影,本着对待历史去伪存真的态度,书中没有收录这张照片。只是我要坦诚地告诉大家,这张八十年前的合影还没有被找到,让我们继续寻找,并期待它的重现。它还在我们的心里,一直被我们惦记。

“三队”(1939年),4月13日首演后至16日,再次演出之间,在延安交际处西北旅社拍摄的合影

(见本书第95页)

二、诗人逞强河东坠马,“摔出”黄河壮丽歌词

由于光未然在晋西游击区坠马受伤,“三队”全体才有机会去了延安,才有了词曲作者的重逢,光未然才会把心中构思的长诗直接抒写为歌词,冼星海才会为“三队”排演新节目而谱曲《黄河大合唱》。这是历史的偶然,却更是命运的神助!

要知道,词曲作者从武汉分手,应该就是“一别江汉忘生死,不求来世更放歌”的诀别,哪里还想着要第四次重逢创作。反过来看,勍香镇河滩坠马,就是老天眷顾,让诗人前线征战不死,重伤返回大后方延安治疗。

然而,光未然是如何坠马受伤的?长期以来几乎所有的回忆和复述,当年的战友们都是一笔带过,从不涉及细节,不是他们不知道,而是大家没有深想其中的奥妙。但这个细节其实很重要。书中上编第四章“黄河隔不断的延安汇聚”,引用了光未然晚年的回忆文字,讲述了详细经过。才刚满二十五岁的光未然,好玩、逞强、冒险等等年轻人的秉性,或许也是缺点,在他身上与生俱来,以至于以左臂骨折、终身残疾、中断了演剧队前线战斗工作的沉重代价,而竟然意外获得了一次神奇的人生升华,诞生了一曲民族精神象征的传世大作。

倘若不是他的这次顽皮逞强导致骑马受伤,也就不会有后来与冼星海在延安的意外重逢,一部骇世之作《黄河大合唱》更是无缘诞生了。

三、源于亲历,生于炮火;歌词金石坠地,谱曲云霞腾飞

关于歌词创作,长期以来有一种广为流传的说法,即光未然到延安后创作了长诗《黄河吟》,经冼星海提议改写成适于谱曲的分段歌词,实际情况并非如此。光未然确有创作长诗《黄河吟》的酝酿,甚至腹稿几成。由于要为“三队”在延安演出创作新节目,返回前线之前向延安军民和党中央汇报,他接受了冼星海和“三队”队友的建议,在边区医院的病床上,强忍粉碎性骨折的剧痛,把心中正在构思并逐渐成熟的长篇朗诵诗,率先口述成篇,一字不改,由队友胡志涛笔录成稿,写成了八段歌词,并设计完成了八个段落的歌唱形式,在“三队”的朗诵晚会上全文激情吟诵,特邀冼星海到场参加。经冼星海两周后谱曲,起初仍以《黄河吟》为名,后在排练过程中改为《黄河大合唱》。两位文学和音乐的热血艺术家,各自独立完成了这部立于中国现代音乐史的光彩恢宏的巨作。

1939年光未然在延安

(见本书第66页)

1939年冼星海在延安鲁艺窑洞内

(见本书第73页)

四、结构成大气,长歌遍天下;戏剧撑骨架,音乐为缎纱

我想在此讨论一下光未然的歌词创作意图以及歌词内容的戏剧性。这也是多年来鲜有提及,而我们以为是不能忽略的一个要点。我们看到完稿的八首歌词,其全局结构以及每一首歌曲的演唱形式,都已经由词作者设计定型。而作曲家为其震撼感动,欣然全盘接受。每段合唱、独唱、对唱或轮唱,分别突出一群或单个个性鲜明的人物艺术形象,既有强烈的时代象征,也有引人感动的象征性故事情节。各段落之间的逻辑连接极具戏剧性,构成了一部大型诗歌剧式的歌唱文学脚本。这在中国诗歌与音乐史上均是一个前无古人的创举。

联系到光未然先前曾与邬析零讨论过“康塔塔”(cantata),我同意书中叙述至此时提出的观点,即写一部中国的cantata,是光未然心中当时的创作意图。那时韦瀚章和黄自先生已创作了中国第一部清唱剧《长恨歌》(后由林声翕补遗三个乐章),而cantata尚无人涉足或无有成功者。cantata体例规模均小于清唱剧,不一定有完整的故事情节,但与清唱剧一样具有很强的戏剧性。这种样式正是光未然以黄河为背景和题材进行创作所追求且得心应手的。如果说我们从八首歌词里,能隐约感受到一条故事情节线在进行,那么光未然后来写的《〈黄河〉本事》,就把其中的情节发展变化完全揭示出来了,其中充满戏剧性的跌宕起伏。须要指出的是,冼星海的《创作札记》有关《黄河大合唱》部分,引用了《〈黄河〉本事》全文,表明作曲家的音乐设计和创作,也完全贴合歌词的故事情节和戏剧性发展。

五、音乐几易其稿,版本流变;歌词曾有更改,时代使然

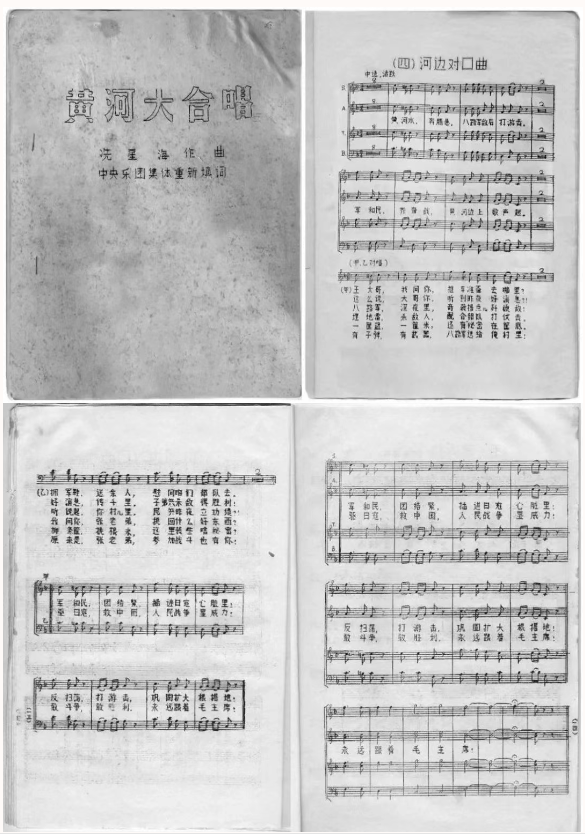

关于歌词的改动,继延安一九三九年四月二十九日“油印版”歌谱后,最早在同年八月即由重庆生活书店出版,之后光未然对歌词有过两次校订,第一次是生活·读书·新知三联书店在上海出版《黄河大合唱》(一九四九年十月初版)再版到第五版(一九五一年三月)时;第二次则在时隔三十四年后的一九八五年底,人民音乐出版社再版修订本(一九七八年三月初版)时。这其间还有一次光未然没有参与的荒唐事,即二十世纪七十年代初“文革”中,中央乐团曾集体重新填词。本书对此也有精准记录。

关于《黄河大合唱》版本的流变,也是一个十分耐人寻味的话题,尽管现在凡演出演唱,基本是“中央乐团演出本”一统天下,但从长远看,提高和发展是硬道理,应该有更好的版本,尤其是在冼星海原作基础上的更好版本。可喜的是,中国台湾青年学者查太元与大陆龚天鹏、何剑平、张亮和梁爽,以及香港的朱振威等专业人士,对冼星海的“莫斯科版”总谱作了极其细致的校正修订,并有一次排练演出实践,为今后完成更好的版本,做了非常有益的基础工作。

冼星海的“延安版”衍生了无数演出本,原因是凡演出都必须为之编配伴奏,谁来演谁就配,导致伴奏演出本(包括钢琴伴奏)遍地开花。这其中李焕之先生等人功不可没,他们不囿于编配伴奏总谱,也对声乐部分作了一些加工修改,例如《黄水谣》原本只是女声齐唱,我们现在听到的混声四部合唱,就出自李焕之的手笔。李焕之在一九五五年为解放军总政文工团编配的版本,不仅拍了电影,后来还出了唱片,成为那时的经典。直到二十世纪八十年代后期编辑《冼星海全集》时,他还倾注极大热情和满腔心血,再次整理编配总谱,这就是后来的“上海乐团演出本”。

我们现在听到的主流演出版本,则是在严良堃先生主导下产生的,编配者是当时中央乐团的施万春、田丰和陈兆勋。首次演出在“文革”中的一九七五年十月。据编配者之一的陈兆勋说,虽然是一九七五年稿,但具体着手在一九七一、一九七二年。为什么是在这个时候?其时钢琴协奏曲《黄河》成功首演后,《黄河大合唱》歌词遭到批判,中央乐团集体重新填词并排练也就在这个时候。我推测与此有关,谨提出来供商榷。后来一九七五年钱韵玲上书毛主席时专门注明“(原词)”,诞生了历史性的经典——一九七五版。这个版本在一九八七年恢复第三乐章,补齐为作品最初八个乐章的构成,成就了被一些学者称为“最好版本”“杰出版本”的“中央乐团演出本”。

“中央乐团集体重新填词”《黄河大合唱》油印谱封面和《河边对口曲》

(见本书第181、182页)

就聊到这里吧。从二〇二四聊到了二〇二五,不知不觉中就老了。

可我们还不能老啊!今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年,还有很多事要做呢!

黄河不老,《黄河大合唱》不老,中华民族正年轻。

张安东

二〇二四年十月初稿

二〇二五年一月完稿于深圳

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订