|

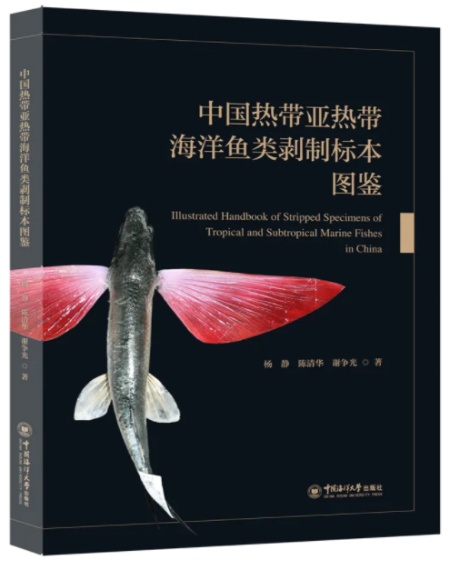

《中国热带亚热带海洋鱼类剥制标本图鉴》(订购)

杨静 陈清华 谢争光 著

中国海洋大学出版社

2025年7月出版

内容简介

剥制标本是将动物皮张及其皮肤衍生物如鳞片等一起剥制下去制成的标本。按动物皮张制成的姿势,可分为“姿势标本”和“半剥制标本”。本书发掘了近五百种中国热带亚热带海洋鱼类的剥制标本,专人现场摄像,力图从原始状态反映中国热带亚热带海域分布的主要鱼类的色彩、形态等自然特点。图片清晰,且绝大部分图片进行了勾图处理,力图立体呈现各种鱼的特点。本书还结合图片采集时所鉴别的种属特征,由专家团队搜集整理每种鱼的形态特征、分布、经济利用价值和濒危状况。书中所收入的鱼类既有常见种类,也有名贵种类,很多种类因资源现状和现行法律规定等因素现已难再获得,有很重要的科研价值和现实意义,也突显了本书的价值。

作者荐书

蔚蓝世界 “鱼”我有缘

——写在《中国热带亚热带海洋鱼类剥制标本图鉴》出版之际

陈清华

我国是一个陆地大国,同时也是一个海洋大国,不仅拥有960万平方千米的陆地国土,根据《联合国海洋法公约》还有着约300万平方千米主张管辖海域。我们熟知的四大海域——渤海、黄海、东海和南海,纵跨赤道带、北热带、北温带,为我国沿海省份提供了异常丰富的鱼类资源。每年伏季休渔期结束(2024年,我国各海域休渔期大多在5月1日至9月16日),各渔港万船齐发,奔赴预定海域捕捞海产品。

我的生活不曾离开鱼。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。美丽的洞庭湖畔,水产丰饶,家乡小村即坐落于此。农耕之余,村里人往往背着渔网、划着小船前往星罗棋布的河、湖抓鱼。我的父母也概莫能外,家里承包了十余亩池塘,养鱼是主要的生计来源。从我记事起,“鱼”就常常围绕在我身边;后来,从乡村走向城市,“鱼”依然与我紧密相连。本科和硕士阶段,我所学的专业为“水产养殖”,自然每日与鱼为伴。在广州读博士时,虽然我改变了攻读方向,但所在学院唯一一位院士从事鱼类研究,相关研究者甚众,师友们将鱼再次带到了我身边。兼之广州人爱吃鱼,市面上的鱼类五花八门,这些稀奇古怪的海洋鱼类,让我非常好奇吃惊。求学二十余载,书本与现实为我交织了一张名为“鱼”的大网,指引我向神秘多彩的鱼类世界不断求知与探索。

工作以后,我有幸数次带领科考团队到西沙海域开展生态环境综合调查,调查中发生的小故事令我难忘。有一次,我和另外两名同事乘坐小艇准备下潜,穿戴好潜水装备后,同事手拿防水相机靠在小艇外缘,突然,一条约2尺长的蓝圆鲹破水而出,凭借矫捷的身手把相机咬在嘴里抢走了,大概发现这不是美食,前一秒还在它嘴里的相机,立马被无情地吐出来沉到海底了。这蓝圆鲹也太疯狂了!还有一次,我独自浮潜,至一片鹿角珊瑚茂密处,多彩多姿的珊瑚礁小鱼成群结队,在我身边快速游动。它们忽而向东,忽而向西,似乎在逗我玩,我不断地摁着相机快门,记录下这一幕幕生动奇妙的瞬间。我曾经还在只身浮潜时,遇到了几条可爱的石斑鱼。它们躲在珊瑚枝构成的“房室”内,直勾勾地望着我,眼神里充满好奇,那是我第一次见到石斑鱼“呆萌”的一面,难掩内心的激动,自然也是疯狂地摁起了相机快门。

因工作需要,我常常出入各地的海洋馆、博物馆、标本馆,见过各种海洋动物活体、浸制标本和剥制标本,印象最深的是剥制标本。多种多样的颜色,是如何保存下来的?专业人员如何将鱼类标本做得如此栩栩如生?这些疑问一直困扰着我。直到同事推荐我去专门从事剥制标本制作的佛山南洋来者生物科技有限公司参观,我的疑惑才得以解答。在公司创始人谢争光先生的带领下,我和同事见识了剥制鱼类标本的制作过程,并且在现场看到了形形色色的海洋鱼类。交谈中,我们得知谢先生非常喜欢海洋鱼类,自学剥制标本制作,白手起家成立了这家日渐壮大的公司,制作标本超1400个,涉及超600属的海洋动物,产品供给国家博物馆等国内主要博物馆、海洋馆。惊叹之余,我们表示:希望成果能以其他形式为更多爱好海洋生物的公众所认识。这便是本书出版的因缘。

目前,国内已出版十余本海洋鱼类图鉴或图谱书籍,这些图书以介绍南海区域的为多。其图片基本以实物照片为主,少量辅以手绘彩图,尚未有鱼类剥制标本图书见诸市面。

一般情况下,在生物教学、淡海水鱼分类研究和博物馆陈列中,鱼类浸制标本的应用比较多,因为浸制标本制作省时省力,而且不易变形。但浸制标本难以保存原色,我们常看到的浸制标本往往惨淡苍白,无自然色泽。而在所有类型的标本中,剥制标本被公认为是最能还原动物生前形态的标本。在实际工作中,为了展示鱼类的生活姿态及生态适应情况,我们也需要选择一些鱼类进行剥制和展示。

剥制标本是剥去动物的外皮,将内面涂上防腐剂或使用防腐液浸泡整个皮张,再用铅丝或木架和填充物支撑制成的标本,简要来说,其制作流程即剥皮、防腐、填充、缝合。这些都需要人工完成,费时耗力。在剥皮处理过程中,不少颜色艳丽的鱼类死亡后,其自然颜色往往褪失,甚至变成不同颜色。要使该物种显示并长久保持原本的颜色,势必花费制作者不少脑细胞。制作者不仅要有高度的颜色敏锐度,而且更要细心、耐心地试验无数次,反复在不同物质上涂拭各种试剂组合,从而找到最能反映所制标本自然颜色的最佳组合。

本书图片,全部为佛山南洋来者生物科技有限公司制作的剥制标本照片。我们对所有照片中的鱼类全部重新鉴定并分类,分别对各物种基本生物学特征、生活环境、生活习性及经济价值等信息进行整理,最终形成标准版式出版。

成书过程中,佛山南洋来者生物科技有限公司免费提供了剥制标本照片,郭照良、贺顺莲两位老师就相关鱼类学知识给予了悉心指导,隋昊志、程琪、于晓巍等同事在照片收集、物种分类鉴定、文字修改等工作上付出了辛勤劳动,硕士研究生范金金、裴精花在资料收集、图片修饰等方面作出了贡献。中国海洋大学出版社邓志科同志就书中错误之处提出修改意见,其他各位编辑付出巨大努力,使本书变成精美出版物。编者在此一并感谢。

因学识粗浅,书中难免会有谬误之处,恳请读者不吝指正。

来源:中国海洋大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订