|

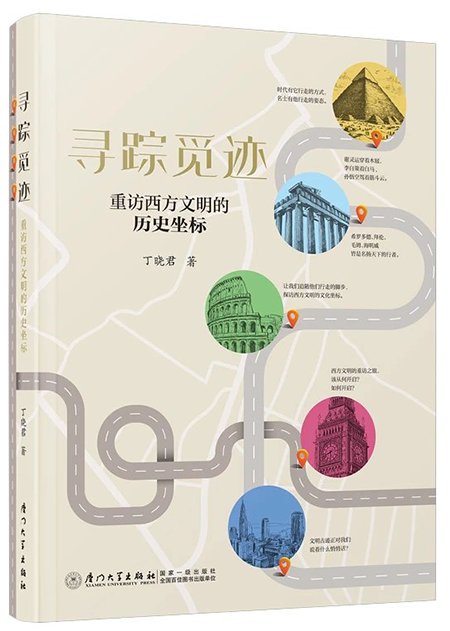

《寻踪觅迹:重访西方文明的历史坐标》(订购)

作者:丁晓君

厦门大学出版社

内容简介

本书聚焦于西方文明在古代、近代、当代的源流之地——埃及、希腊、意大利、英国、美国,行走在神庙石雕、教堂古堡、宫殿广场、博物馆、艺术馆、剧场、国家公园,用旅行的脚步还原波澜壮阔的西方文明进程,以学者的眼光描绘其文化传承与变迁的印记。

作者简介

丁晓君,厦门大学英语系副教授,新西兰奥克兰大学英语文学博士,研究方向为大洋洲文学、比较文学、比较文化。著有《西花东识:中国学生遇见欧洲文化》(英文)。

精彩书评

从文明交流互鉴的视角看西方文明史

作者:姚曼琳

随着全球化进程的推进,世界各国之间的联系与交流日益紧密,不同文明之间的互动也愈发频繁。西方文明作为世界主流文明之一,其艺术理念、文化传统、社会体系、政治制度等对世界文明格局产生了广泛而深远的影响。然而若干世纪以来,西方社会文明史书写多少都带有“西方中心主义”色彩,面对当今这个世界文明多元共存的局面,这种书写方式显然是不合时宜的,因为“交流互鉴是文明发展的本质要求”。我们应以平等、互鉴、对话、包容的文明观来审视西方文明史,在文明交流互鉴中实现互相尊重、平等对话,重新构建世界秩序。

对于想要以一种更开放、包容、多元的心态了解西方文明史的读者来说,《寻踪觅迹:重访西方文明的历史坐标》提供了一个愉悦迈入的途径。丁晓君老师以自己的行旅经历为内容,以西方文明的历史遗迹、城市建筑等为线索,遵循《大英百科全书》的断代方式,透过城市景观、名胜古迹梳理西方文明的历史脉络,探寻西方文明的根与魂。本书有五个篇章,或是描绘见闻,或是引经据典,或是讲述奇闻轶事,以点带面地介绍西方文明之美,同时聚焦帝国的殖民扩张活动,戳破“西方中心主义文明论”的谎言。

古埃及文明诞生于公元前3000多年的尼罗河畔,后来与古希腊、罗马文明深刻碰撞,并曾深刻影响欧洲文明。第一篇“古埃及神韵访”以古王国、中王国、新王国、托勒密王朝为序,沿着尼罗河两岸的古埃及文化遗址,探访金字塔、神庙等古建筑,采撷以神为主体的雕塑、绘画奇迹等文物印记,展现其高超的建筑本领及法老崇拜、动植物崇拜等精神特性。

古希腊文明的璀璨成就在哲学、诗歌、建筑、戏剧等领域都有极大影响。提起古希腊,就不得不说到古希腊神话。第二篇“古希腊情怀说”将古希腊的璀璨文明与神话传说结合一处,如迈锡尼文明与荷马史诗、雅典卫城与雅典娜、德尔斐神庙与阿波罗神谕、埃皮达鲁斯与医药神崇拜等,不仅展示了古希腊雕塑、绘画、器皿、城市建筑等的独特风格,而且深挖其中蕴藏的人文情怀、人本主义精神等理性光辉。

罗马文明之诞生与古埃及、古希腊脱不开干系。罗马从七丘小城逐步向外扩张,依靠武力征服、文化殖民,征服了包括希腊、埃及在内的多个地中海国家,统治了地中海地区。古希腊、古埃及艺术文化元素等被罗马加以吸收、利用、改造,散落在意大利的各个角落,构建出丰富的城市景观。第三篇“意大利建筑论”就以意大利罗马城为行旅起点,走过带着古希腊文化烙印的斗兽场,借助古埃及大理石建造的万神殿、巴洛克风格的建筑群,穿梭在带领文艺复兴的佛罗伦萨、曾是拜占庭帝国一员的威尼斯、深受教会文化影响的梵蒂冈等城市中,一边感受古罗马的旧日辉煌,一边领略迥异的意大利城市风格。

不列颠被罗马帝国征服,并经过千年演变,一跃成为“日不落”的大英帝国。乘着大航海时代的东风,大英帝国沿海殖民扩张的同时,也载着英语传向了全世界。第四篇“不列颠英语谈”首先理清苏格兰和英格兰之间错综复杂的关系,而后从巴斯开始,经过温切斯特、西敏寺、温莎堡、牛津,我们发现罗马帝国虽然覆灭,但其深刻影响了英国城市建筑风格。随着文艺复兴、启蒙运动发展,现代英语初具雏形,英语词汇逐渐规范化,英语平民化运动如火如荼,英语“为它在世界范围内传播做好了准备”。完成了第一次工业革命的英国,借由精良的技术大量累积财富,逐步拥有了海洋统治权,到19世纪,世界通用的商贸语言被英语替代。英语在全世界通行的过程无疑是英国殖民扩张活动的缩影。

随着殖民地经济发展,美洲殖民地的人们不满英国殖民而奋起反抗,高喊着“生而平等”的口号完成独立,并毫无阻碍地接过了殖民活动的接力棒。“美国梦”跟着“五月花”号上的清教徒一起在美洲大陆萌芽,其内涵随着美国的独立和国土的拓展不断变化发展。第五篇“美利坚筑梦纪”围绕“美国梦”内涵不同时期的变化发展,以及美国吸收融合世界各地文化而形成的文化景观,讲述人们追求“美国梦”的城市故事,体会波士顿、纽约等城市的多元文化交融魅力,更通过西进运动、废奴运动等历史事件,深刻揭露“美国梦”背后暗藏的血泪史。

从历史的角度看,西方文明并非一成不变,而是同古埃及、两河流域等古老文明与古希腊、古罗马、盎格鲁-撒克逊等文明互相借鉴、交流融合的结果。文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。正如丁老师在序中所言:“当我们去认识这些文化符号、感受它们的审美旨趣,不但能通晓、辨析西方文化的美学要素与流变过程,更重要的是还能吸收异质文明的养分,促进中华文明在全球化时代的自我更新。”新时代,我们应以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明包容超越文明优越,深刻把握人类文明新形态的独特理论内涵,丰富发展人类文明新形态,与全球其他文明平等交流互鉴,共同促进全球文明的进步。

来源:厦门大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订