|

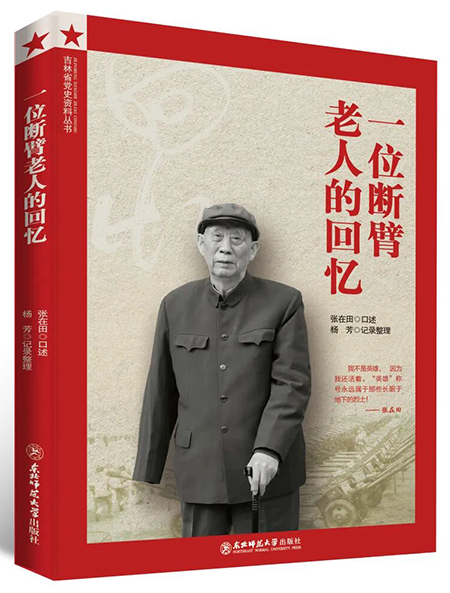

《一位断臂老人的回忆》(订购)

作者:张在田

东北师范大学出版社

内容简介

本书是一部珍贵的红色文化遗产,记录了“四野”老兵张在田作为一名基层指战员,在山东投身抗日战争,随后转战东北参加解放战争的亲身经历,从一个侧面丰富了抗日战争和解放战争的史料。这部作品是向历史、向英雄致敬的代表,是回应时代深厚感和使命感的体现。

作者简介

张在田,山东人,1937年参加革命,1938年加入中国共产党,投身于中国人民抗日战争,1945年9月随部队渡海来到安东(今辽宁丹东),又投身于东北解放战争。在多年的革命生涯中,他经历过食不果腹的困顿,经历过冰冻三尺的严寒,经历过地上有敌人追杀、空中有飞机轰炸的艰险,五次负伤,在战斗中逐渐成长为一名优秀的基层指战员。张在田在每一次战斗结束后,无论胜败,都会认真总结经验教训,在战争中学习战争,不断提高自己的无产阶级素养和作战技能。他的这一良好习惯大大降低了战斗减员数量,并在大安平战斗、“四保临江”、平津战役、南川剿匪中充分发挥了作战指挥才能,立下了卓越的功勋。

下文选自《一位断臂老人的回忆》,讲述了张在田在抗日战争时期一次惊心动魄的战斗经历。

拔掉敌人水道据点

(1944年8月25日—9月5日)

第二次世界大战进行到1944年的时候,世界反法西斯战争开始向着有利于世界人民方向发展。经过几年艰苦卓绝的浴血奋战,中国共产党和全国人民度过了抗日战争最艰苦的相持阶段,日军力量日趋衰落,我军力量不断发展壮大。胶东战场和全国各抗日战场一样,形势一派大好。

日军在太平洋战场失利,因此他们想在中国战场上扭转其不利局面。日军想打通平汉、粤汉两条铁路,向国民党军发起进攻。但是,当时国民党军队不管是经济实力还是军事实力都已经大打折扣,致使国民党军队在中原战场上不断失利。这样一来,我党我军就担负起了抗击日军、伪军的重任。

我胶东地区的领导者毅然决定在1944年秋季对日军、伪军发起秋季战役,战役重心选在牟平县水道镇日伪军据点。战役的指导思想是:全歼日军,迫降伪军,为即将到来的对日反攻作战开辟广阔的后方,同时为迎接和配合盟军预计在胶东南部沿海的登陆作战做准备。

胶东军区在山东军区统一部署下,集中了7个团加一个营的兵力(军区直属3个主力团、4个独立团和军区特务营),进行了夏、秋季攻势作战。

战役从8月初持续至9月,分三个阶段进行:第一、第二阶段是从8月上旬至8月下旬,军区直属第13团、军区特务营在南海、西海军分区独立团和地方部队、民兵的配合下,以改善西海、南海军分区的局势,恢复大泽山区根据地为重点组织战役。我们顺利地实现了战役目标。

8月下旬进入战役的第三阶段,主要在东海军分区拔掉日伪军水道据点,以改善东海军分区局势为重点组织战役。战役重心选在牟平县水道镇日伪军据点。

敌人的水道据点处于我胶东东海区中心。1940年,日寇占领该镇后修筑了坚固的据点,共有碉堡炮台11座,由日军和伪军分开防守。

在该镇的东北处,日军在围墙内筑有碉堡2座,平顶炮台1座,驻有1个加强小队,并有1个重机枪班、1个迫击炮班,共60余人。经过多年经营,据点坚固,易守难攻。镇外西山和镇内共有大小碉堡8座,驻有2个伪军中队和伪警察。以当时我军的武器装备条件,要想全歼敌人,任务是异常艰巨的。

胶东军区按海区划分有5个军分区,各自有独立团,而且有军区直属13、15、16三个主力团。经过挑选,军区许世友司令把拔除牟平水道敌人据点的任务交给了我们能打善战的16团3营。

16团3营作风好、战斗力强,其中,7连、8连、9连曾被胶东军区授予“铁7连”“钢8连”“模范9连”的光荣称号。16团的团长是江夑元,政委是廖海光,我当时在16团3营任副政治教导员。

当时,胶东军区正在郭城驻地开全区部队的秋季运动会,我们16团3营驻扎在海阳埠后村。这一仗的战前准备工作做得非常充分,江燮元团长、廖海光政委向我们营干部具体布置了任务,并对全营各项准备工作进行了认真的检查。同时,出发前还专门指派团组织股长田野对部队进行了动员。民运股长丁锐同志随我们一起参加行动,军区参谋处长贾若瑜也随我们一起出发到东海区。途中,贾若瑜再次做动员,讲红军的光荣传统、红军的战斗作风,激发指战员们的斗志,干部、战士们斗志昂扬,都说要打好这一仗。

经过几昼夜的行军,我们到达了东海目的地,部队开始了紧张的临战准备。张超副营长带着全营连长、排长和战斗组长到据点周围看了地形,研究并确定了周密、细致的战斗方案,并组织部队在野外进行了模拟演练。根据任务,每个连队还成立了突击组,有破坏组、架桥组、掩护组和爆破组。

这次水道战斗的情报工作有点失误,给我营下达的作战任务是彻底消灭中心据点里一个加强小队的“小鬼子”。

所谓“小鬼子”就是当年日本侵略者由于战线拉得过长、兵力吃紧,有作战经验的日本兵都被集中调到了南方战场,北方战场兵力严重缺乏,就从日本国内紧急补充了大量的年轻学生当兵。胶东的老百姓习惯称这些人为“小鬼子”。由于打的是“小鬼子”,我们参战的又是一个营的兵力,人员数量上多于敌人,指战员们都抱有必胜信念,但也有轻敌的思想。

8月24日晚8时,部队包围了水道中心据点,我们3营7、8两个连队进入阵地,任务是分别消灭水道东南角和西北角两个大碉堡里的敌人,9连做预备队。

这是一次不同于以往的战斗,战前准备充分,军区还派出了新组建的炮兵营参战。炮兵营营长王一萍带人拉来了两门我们军区兵工厂自己生产的大炮协同作战。以前,我们胶东的八路军部队里还没有装备过山野炮,战士们看见自己的火炮参加战斗后士气大增。

战斗在晚11点打响。收到进攻命令后,炮兵、步兵同时动作,霎时敌我双方枪声、爆炸声响成一片。

这一仗,军区政治部派出了军区敌工科和日本反战同盟的同志在阵地前向据点里的敌人喊话,展开政治攻势。我们和反战同盟的人都是打过几年交道的老相识、老朋友,有渡边、小林清等人。他们用日语向敌人喊话,劝他们投降,结果遭到了袭击。

战斗开始后,按战前分工我和16团参谋黄镇东、副营长张超跟随7连打东南角的碉堡,民运股长丁锐、教导员胡丙乙带着8连打西北角的碉堡,9连为预备队。

7连、8连同时从东南和西北两个方向向围子勇猛突击,连续爆破。仗一打起来我们就发现这个中心据点里敌人的人数虽不多,但火力非常猛烈,轻重机枪声响成一片,小炮、掷弹筒打得也非常准,一看就知道这是碰到了训练有素、垂死挣扎的敌人了。

7连连长周德胜是个老红军,作战经验丰富,他和指导员张海峰指挥部队冒着敌人的炮火突击。7连破坏组没有直接破坏鹿寨,而是越过去爆破屋脊形铁丝网,后面架桥组的战士们踏着鹿寨就架上了双桥。

部队事先准备的桥做得比较科学,战士们在战前还进行了架设演练。战士们根据战前侦察了解到的壕沟宽度确定了桥面长度,在桥面的下头根据壕沟深度做了一个活动的八字支撑腿,架桥时支撑腿先插在壕沟底,桥面一推就可以送到对岸。

7连的破坏组过桥后去爆破第二道铁丝网。接着,铁丝网被炸倒了,架桥组紧跟着在第二道壕沟边上又把单桥架了起来。

碉堡里的机枪、小炮、掷弹筒打得更急了,可7连的战士们谁也不在乎,破坏组的腾石义“呼”的一下跳起来越过第二道壕沟爆破了第三道铁丝网。

7连爆破组的丛凤仪、姜典智、宋国裕等人跟着架桥战士往上冲,桥却一下子垮了,丛凤仪只身冲过壕沟,其他同志掉进了沟里。接着,丛凤仪被炸倒的第三道铁丝网绊倒,但他又奋不顾身地跳了起来。他回头一看,发现爆炸组的同志们都掉到壕沟里了,急了,大喊:“同志们,上啊!坚决完成任务!”这时,沟里的两个同志顺着沟边拼命一跳,跳出了壕沟紧跟着冲了上去。

7连有个班长是个独胆英雄,我到现在还记得他的名字,叫刘心志。他是高个子,身体好,平时作战非常勇敢。战斗一开始,他就孤身冲进了据点,在围子里和敌人拼上了刺刀,并和几个敌人展开了肉搏。敌人用刺刀捅掉了他几颗牙,他见后面没人跟上来,敌众我寡,又从围子里跳了出来。不久,只听“轰隆”一声巨响,7连攻击的碉堡被炸开了一个大窟窿……

在战斗刚展开时,8连在连长江雪山和指导员吕俊的指挥下,破坏组长孙齐东带领战士们很快炸开一条近20米的第一道鹿寨防御工事,为后续各战斗组开辟了道路。随即,架桥组长于文明指挥战士们抬着一架双桥飞速向前,把桥腿往壕沟里一插,往前一推,第一道壕沟的桥就架好了。

这时,碉堡里和平台上的敌人以猛烈的火力封锁了我突破口,火力组长刘江在鹿寨附近占领阵地,指挥掩护组以密集的火力封锁碉堡和围墙上的射击口,同时用掷弹筒向围墙内开炮,压制敌人。

越过第一道壕沟,接着就是一片两米多高的铁丝网,第一层是单列桩式的,第二层是屋脊形的。对付它的办法就是用炸药爆破,在两三米长、碗口粗的竹筒里放上炸药,一根接一根爆破。晚上12点多,战士们就炸开了两道铁丝网,前进到接近围墙碉堡前的最后一道壕沟。

第二道壕沟比第一道壕沟略窄一点,但直接面对着敌人火力。因此,这次架桥比第一次困难多了。当年的战斗英雄8连连长江雪山后来回忆:架桥手一次次上,但不是牺牲就是负伤。到最后,桥腿被炸断了,桥也没架起来。他命令全连集中所有火力对准围子和碉堡的射击孔、火力点射击,严密压制住敌人的火力。

架桥组组长于文明随即带着最后两名同志跳进满是尖桩的水沟里。在断桥边,他让两个战士蹲下,他踩着战士的肩膀用头顶住桥板,双手抓住桥边,大喊一声:“站起来向前走!”他用尽全身的力气,顶住桥板向前猛推。

8连指导员吕俊同志这时从壕沟边站起来喊道:“共产党员勇挑重担,同志们上啊!”于文明他们听到指导员的喊声,也使尽了全身的力气,把桥板连推带拖地送过对岸。第二道桥终于架设成功了!

接着,爆破组快速通过。为了后续部队的安全,于文明趴在壕沟边紧紧地抓住桥板不松手。这时,敌人地下工事的侧射火力与碉堡上、围墙平台上的机枪、掷弹筒对着他们一齐射过来,于文明和8连指导员吕俊同志倒在血泊里。

战斗结束后,于文明烈士双手仍然紧紧地抱着桥板。吕俊同志被一发落在脚下的掷弹筒炸得血肉模糊,当场牺牲。

战斗中,传来了胡丙乙教导员牺牲、张超副营长负伤的消息。8连指战员怒了,大声喊着:“为胡教导员、为牺牲的战士们报仇!冲啊!杀啊!”

据守的敌人看到一边的碉堡被炸开一个洞,另一边八路军已冲到碉堡前,深知已陷入八路军的重重包围之中,鬼哭狼嚎地喊叫着,不顾一切地向外扫射着。紧接着,他们从炮楼上、围墙里扔出了许多冒着浓烟的瓦斯毒气罐,指战员们被熏得打喷嚏、流眼泪,但我们事先已有所准备,战士们把蘸上水的毛巾捂在鼻子上继续战斗。

因为遇到敌人的激烈抵抗,战斗区域狭小,不好隐蔽,加之8连攻打的碉堡很难打(这个碉堡为防止八路军用炸药炸,敌人在底层外墙用石头和泥土糊上了一层外壳,并且加固了,不宜用炸药爆破),所以我方伤亡较大。教导员胡丙乙、8连指导员吕俊相继牺牲,副营长张超身负重伤,被抬下了战场。此时,两个主攻连进攻受阻,再这样硬打下去会吃大亏。我和黄镇东、丁锐同志商量了一下,及时停止了进攻。此时,指挥员就剩黄镇东、丁锐和我三个人。第一轮攻击由于7、8连打得非常艰苦,伤亡很大,9连连长毕立山、指导员吕景华在后面看在眼里,我们急在心上,坚决要求带9连上。我们商量一下决定让9连替换下7、8两个连担任主攻,但8连连长江雪山看到自己连的指导员牺牲了,还有那么多战士倒下,便坚决要求打下去,而7连也坚决不下战场。最后,我们决定7连、8连继续打下去。丁锐、毕立山、吕景华带9连担任主攻,黄镇东带7连,我带8连。重新部署后,我们三人各带一个连组织了第二轮进攻。

抗战时期,八路军的武器装备落后,重武器少,没有炮,攻坚战、打碉堡、端炮楼只能靠英勇无畏的战士送炸药。

9连铆足了劲儿,在丁锐、毕立山、吕景华带领下发起猛攻。前面的战士倒了,后面的战士接着冲上去。无畏的勇士们采取连续送炸药爆破的办法,终于将平台和地下工事彻底摧毁了。

7连进攻顺利。爆破碉堡成功后,突击队长张爱慕立即带领战士们冒着硝烟冲进碉堡里。他们在二层刺死两个敌人后又迅速占领了第三层,一个战士顺着扶梯往上看,只见顶层的敌人正用重机枪向外扫射,他便把步枪一举,“啪”的一枪,敌人倒了。不久,这个碉堡里的敌人全部被消灭,7连缴获了1挺重机枪、1门小炮。

8连打得很苦。爆破组连续爆破,把碉堡二层炸开了一个洞,8连副指导员王前带着突击队冲进了碉堡里。这座碉堡有4层,两层被我们占领了,但底层的敌人仍疯狂地向上面射击,上层的敌人还朝下扔手雷,碉堡外平台上的敌人也朝碉堡开枪。因此,突击队受到了三面夹击。8连有个司号员小路,非常聪明,而且作战勇敢。他跟着突击队冲进碉堡里,结果被里面的敌人开枪击中胸膛,牺牲了。

8连突击队伤亡很大,碉堡上层的敌人还在继续向外面的进攻部队射击、投手雷。在这个紧要关头,已攻进碉堡内部的王前为了战斗胜利,抱着与敌人同归于尽的决心在碉堡内部点燃了炸药包……

炸药包的破坏力非常大,碉堡塌了一半,躲避不及的王前和一些战士被埋在了废墟里。这时,顶层上还有几个没死的敌人不投降,还在负隅顽抗。敌人占据上边的位置,我们也不好打。看到这种情况,我叫战士们在碉堡里面点燃柴火,如果敌人不投降就烧死、熏死他们,8连连长江雪山还把刚缴获的瓦斯毒气罐扔进了火堆里……

战斗结束了,我们彻底消灭了敌人一个整建制的加强小队,这是在胶东对日作战的第一次。打扫战场时,战士们抓到了两个敌人(一个重伤)。打扫东南角碉堡战场时,一个战士的脚后跟被压在碉堡废墟里的敌人狠狠地咬了一口。这个敌人被木头横梁压在身上不能动弹,被救出来后还极不老实。这个敌人骄横跋扈惯了,当了俘虏还用日本话大骂,黄镇东急了上前给了他两个耳光。后来,反战同盟的同志用日语做他的工作。最后,这家伙老实了,还要香烟抽。黄参谋给了他一支烟,这个人一个劲儿地用中国话说:“我的不是!我错了!我的不是!……”

1944年9月,全营接受了攻打牟平水道日军据点的任务。战斗数小时,攻克水道,据点里的敌人共38人全部被歼。这一战大大震撼了日伪军,鼓舞了抗日军民的斗志。接着,东海军分区部队和民兵趁势进逼其余据点,从8月25日至9月5日,先后拔掉敌人大据点30多个、小据点无数,荣城、文登也随之相继解放。军区司令员许世友后来评价说,水道战斗的胜利,起到了“打一点,跑一面”的效果,大大改善了东海抗战局势。

水道战斗胜利后缴获的机枪

多年过去了,现在回想起来,我们攻占了水道中心敌人据点,消灭了全部敌人,对胶东东海区秋季攻势的顺利进行起了决定性作用,3营为此受到许世友司令的称赞和上级的表扬。但是,水道战斗打得实在是艰苦、惨烈,伤亡太大了,我到现在还经常想起在水道战斗中牺牲的战友。

16团在1942年马石山突围时损失很大,部队进行了调整,胡丙乙和张超就是那时从13团调过来的。在一年多时间里,我们在一起生活、战斗,结下了深厚的友谊。没想到的是,水道一战,胡丙乙当场牺牲,张超负重伤后救治不愈也去世了。

3营8连是个英雄连队,这个连战斗作风好,作战勇猛顽强,敢打敢拼,是16团的主力。这些和连队的干部表率作用是分不开的,特别是指导员吕俊同志。他是一名老指导员,在连里事事起模范带头作用,处处和群众打成一片,不仅基层政治工作做得细、做得好,而且作战勇敢。战前,他还在军区学习,听说部队要打水道,便坚决要求回连参加战斗,但在战场上英勇牺牲了。为了水道战斗的胜利,3营伤亡人数为105人(牺牲24人、负伤81人),让人感到非常痛心。

水道战斗的胜利,是胶东地区抗日战争战局发展的一个历史转折点。

来源:东北师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订