|

《中国现代性的起点:戴震的新古典世界》(订购)

作者:[美]胡明辉

中国人民大学出版社

内容简介

本书以戴震为中心,展开清代中期政治文化的相关论述,以儒学士人与耶稣会士的斗争为主要线索,解释戴震如何以理性主义的方式重构儒家经典与耶稣会士传入的数理天文学。康熙朝有系统、有目的地选择了耶稣会士送来的欧洲数理天文学,在宫廷中形成一个科学派。科学派历经康熙末年九子夺嫡的斗争和雍正朝的贬斥,最后在乾隆朝初年复兴。正是此时,戴震的天文历算与经学方法为乾隆朝科学派提供了一种在儒学的符号系统内研究科学的可能,有效地卸除了耶稣会士的文化威胁,使西学产生了一种类似本土化的改变。这种对于儒家经典与科学知识的重构整合,堪称中国现代性的起点,在思想上启动了至今约250年的变动。

作者简介

胡明辉,美国加利福利亚大学圣克鲁斯分校(University of California Santa Cruz)历史系教授、加州大学洛杉矶分校历史学博士、芝加哥大学历史学博士后,主要研究领域为中国近代思想史(1600-1900)、中国科学技术史,编有《世界主义在中国(1500-1950)》(Cosmopolitanism in China, 1600-1950)。新著《等待蛮夷:近代中国的地缘政治史(1680-1850)》(Waiting for the Barbarians: A History of Geopolitics in Early Modern China, 1680-1850)即将由Cambria Press出版。

译者简介

常春兰,山东大学儒学高等研究院副教授,译著有:《科学与宗教:从亚里士多德到哥白尼(400B.C.-A.D.1550)》《论宇宙的道德本性:神学、宇宙论及伦理学》《大哲学家》等。

董建中,中国人民大学清史研究所副教授,译著有:《州县官的银两:18世纪中国的合理化财政改革》《君主与大臣:清中期的军机处(1723-11820)》等。

彭繁,中国科学院自然科学史研究所2021级博士研究生。

精彩书摘

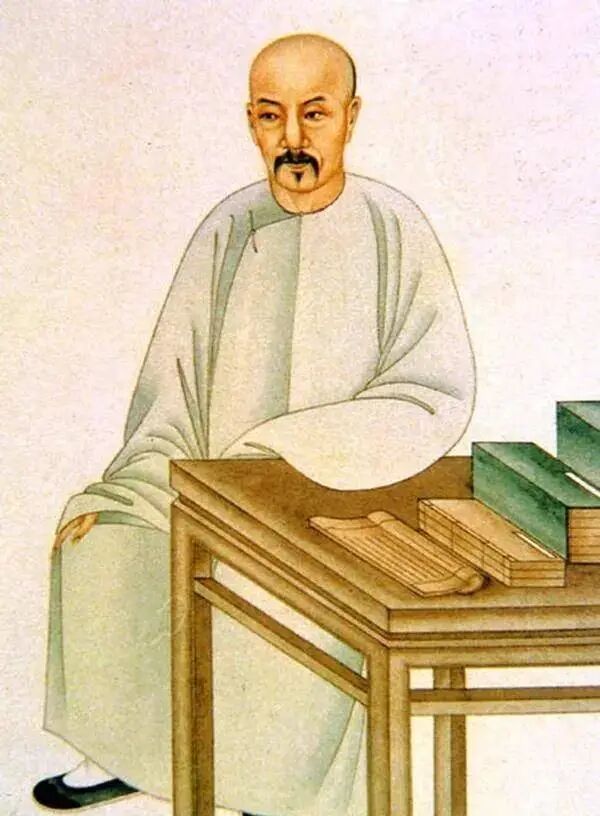

戴震与他的时代

文|[美]胡明辉

在帝制中国时期,个体性概念极具颠覆性。戴震(1724—1777)于1777年所著《孟子字义疏证》一书后来被认为是一部充分发展且系统阐释了中国的新个体性概念的著作,但此书初版却并未引起多少关注,只是偶有居高临下的评论者认为这是一个功名未就的底层儒生对思辨性原理的挑战。直到20世纪,历史学家才开始认定此书融合了现代早期个体主义与客观方法论,并对统治中国思想文化界若干世纪的宋明理学体系给予了致命打击。

在现代早期中国,个体主义通常不是在哲学或政治话语中流畅圆融地被表述出来,而是隐藏在经典注疏中。戴震把个体视作社会单元而非思维或道德的主体,从而着手系统阐释个体在社会中的社会、经济和生物需求。这一思想议题(虽然已经提出)被巧妙地隐藏在他对古典文本的研究中,使之看起来与悠久的儒家经典注疏传统所认可的惯例相一致。

然而,任何对个体性的阐释都意味着对既存的帝国正统、政治等级或社会秩序的挑战。戴震为何下这一步险棋?他虽居于徽州这个18世纪中国的商业中心,却不属于任何团体的、军事的或商业的谱系;他年轻时没有取得功名,也不具有政治影响力。简言之,戴震并不享有那个时代属于地方、商业和国家精英的任何身份特权。即使行酒令和作诗是京城的风尚,进京后戴震的行止依然严肃刻板,坚忍克己,难以相处。纵观其一生,他从未因抒发己志或社交礼仪而作诗。由于与士人社会格格不入,戴震根本不会与彼时支配思想议题的“权力精英”交往。戴震将颜元(1635—1704)、李塨(1659—1733)二人对于宋明理学正统思想中个体与社会观念的批评视为他的起点。“理学”作为一种道德、社会和形而上哲学体系在12世纪首次得到阐明,并在15世纪初被天下甫定的明朝煞费苦心地奉入神龛。接下来的三个世纪里,宋明理学正统思想正是在各式各样的质疑与挑战中逐渐演变。尤其是颜元和李塨,他们有效地解构了宋明理学的核心思想,这在某种程度上成为戴震重构古典世界的起点:戴震重新构建了一幅社会个体成员应该并且能够将其自身的社会、经济或生物需求扩充为古典世界中典章制度体系的积极图景。这是一种实用主义的但并非激进的或颠覆性的思想转变。戴震卑微的出身确乎影响了他观察文化精英结构的方式,不久后,他也成功跻身于文化精英的行列。

长久以来,戴震被公认为现代中国个体主义的先驱。一代大师胡适(1891—1962)首次觉察到戴震著作中的这种儒学新进路。在1927年出版的《戴东原的哲学》一书中,胡适把《孟子字义疏证》看作一部改变了中国学术史进程的思想杰作,并称之为“新哲学”。胡适借用戴震的新哲学同时攻击了民国初年的形而上学和伪科学。根据胡适的说法,戴震的方法论后来成为一种不妥协的、有潜在革命性的人文主义的本土雏形。戴震不仅打破了18世纪文本与非文本方法论的区分,而且预见了19世纪关于古典学问的体用之争。胡适认为,正是戴震的革命立场,使他的批评者甚至是追随者都没有得其要旨。换言之,胡适把戴震塑造成了中国现代性思想的先知。思想史家沟口雄三(1932—2010)凭借其敏锐的比较洞察力,将戴震对个体主义的系统阐述称为“现代性的萌芽”,他认为这预示着19世纪和20世纪以“公理”为基础的科学世界观的出现,把天理的规范结构变成一个普遍的人类价值体系。

尽管戴震以其研究古典愿景(classical vision)的“新哲学”摒弃了彼时帝国正统的宋明理学,做出了值得称道的贡献,但他并不是如胡适想象的那种思想上的革命家,他依旧是孔子的追随者。在什么意义上戴震仍是儒家?这一问题暗含着不易理解的政治和思想隐喻。政治上,帝制中国鲜有学者会否认孔子的传道者角色,因为孔子事实上正是如此刻画自己。当李贽(1527—1602)怀疑孔子这位伟大导师的记录时,他因暗中破坏明朝帝国正统思想的罪名而被捕,并以75岁高龄在狱中自杀。不同于李贽,戴震屡次参加会试,并在乾隆朝(1736—1795)谋求官职,这些都证明对政治正统性的颠覆并非其目的。那么,他相信儒家经典是上古圣人的真实文字记载吗?答案毫无疑问是肯定的。然而,他对儒家经典的信奉在以下两种意义上变得比较复杂:一是中年时期,他转向对宋儒义理的猛烈抨击,以《孟子字义疏证》为证;二是他不同意惠栋(1697—1758)以汉代训诂为基础的权威方法,他的明堂研究显然证明了这一点。

若戴震既非清朝正统所界定的宋明理学的儒家,也非汉代训诂遗产所界定的原始儒家,那他是怎样的儒家呢?戴震的方法论以现代早期欧洲宇宙结构学和球面三角学为基础,这是他重建古典世界的主要工具。他将技术方法论和古典愿景相结合,表明他既不是宋明理学的儒家,也不是提倡回归原始儒学的保守主义者。更确切地说,他是一名超越其时代的原创性思想家。

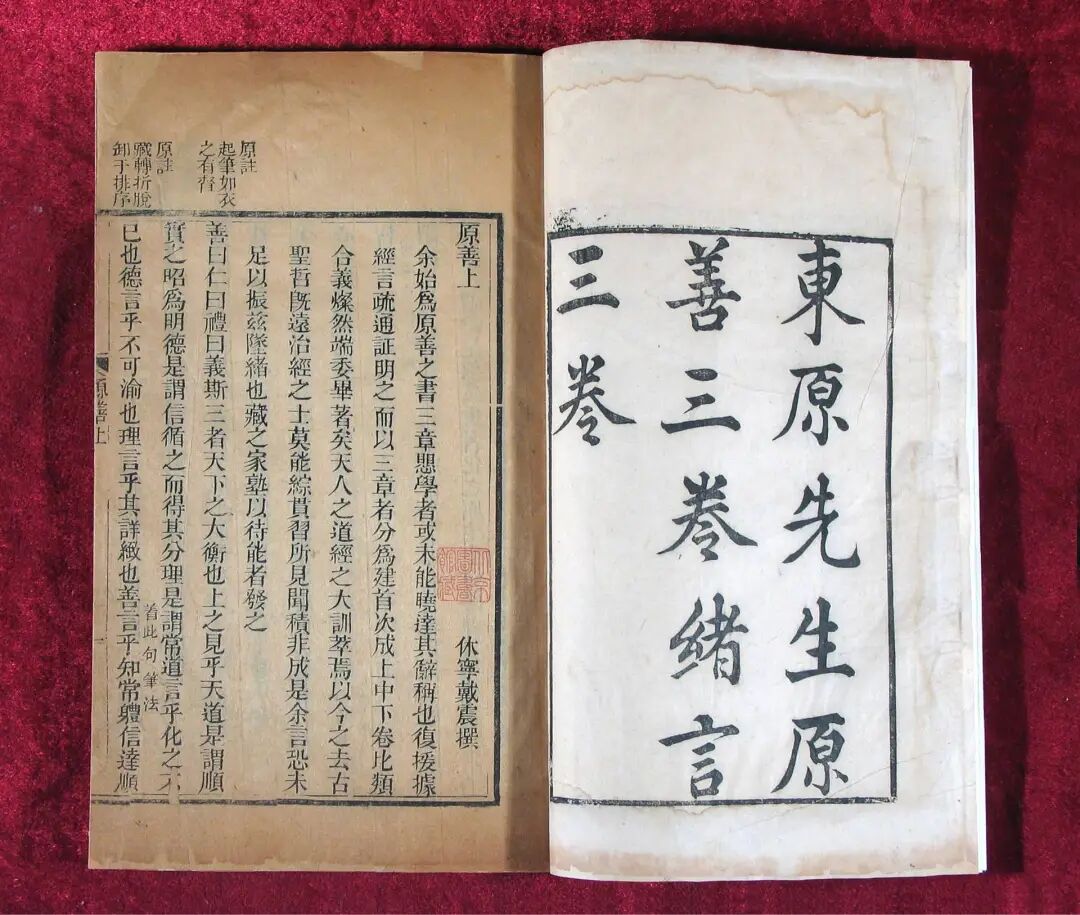

戴震:《原善》

戴震与其钦慕者在对儒家经典的倾向性上存在分歧,他们在如何解释具体段落上并非总能一致,在如何使用经验证据解释经典文本上也可能不一致。但他们对古典世界有着共同的乌托邦式愿景,并认为其研究古典世界的方法论需要不断创新以实现这一愿景,他们在这两方面是一致的。他们共享的方法论吸收了现代早期欧洲的自然科学,对“西学”采取了一种更宽容和包容的态度。他们的共同愿景则是要寻求一个宇宙和政治秩序,并且认为这一愿景比宋明理学前辈们的更宏伟远大。换言之,他们阐释出一幅古典世界的宇宙和政治秩序蓝图,认为那一古典世界此前已被宋明理学前辈们系统且蓄意地歪曲与忽视了。

尽管戴震与其钦慕者有着共同的古典愿景和创新的方法论,但他们坚信,唯有通过孔子整理出的古代记录才有可能恢复作为道德和政治行动基本标准的古典世界,在这个意义上他们仍是儒家。但同时他们确信,古代记录随着时间推移已被篡改和破坏—这正是必须竭尽全力修复它们的原因。他们毫不迟疑地在意想不到的地方寻找恢复经典所需的方法。从另一个角度来看,这些清代“创新的”儒家学者仍遵循儒家经典的解释范式进行研究,这种解释儒家经典的研究并不应该妨碍我们对其创新的方法论和愿景的欣赏。最为重要的是,戴震在以上两方面都是潮流的创造者和引领者。

戴震出身卑微。但他不期然地在1755年引起了北京饱学之士的注意,之后十多年间,他成为长江下游地区极受尊敬的学者。1773年,戴震被特召入京任四库馆纂修官,参与编纂《四库全书》,直到1777年去世,其学术生涯随之结束。戴震在乾嘉学术大潮中乘势而上,屹立鳌头。但随着时间的推移,对戴震学术遗产的理解也发生了变化:1870年以前,他主要被视为杰出的考据学家和天算家;直到20世纪初,他才被提升为把中国从封建历史中解放出来的批判性思想家。

戴震认为,宋明理学正统思想已经失去对时代的敏感度,并被物化成政治压迫的工具。然而,戴震对宋明理学的批判应放在“自我与社会”“私人与公共”等表达语境中来理解,这些表达方式只有在新个体性概念兴起的背景下才能被表述出来。戴震和他的追随者、批评者都敏锐地意识到他把个体关系作为社会基础的思想所包含的政治含义(以及其可能产生的颠覆性)。从一个比较史学的观点来看,对中国个体性的研究提供了新的比较视角,可以凸显作为一种现代政治意识形态的西方个体主义。东亚世界中现代早期中国与日本的自我和社会关系史比较,则是对欧洲自由主义框架下的个人主义概念研究的补充。戴震发展出来的探索古典世界客观存在的方法使他的新社会哲学成为可能。

戴震纪念馆

更重要的是,戴震的政治愿景(political vision)来自从天文历算到音韵学的方法论。戴震一生共计出版22部著作,共2129页(104卷)。其中大部分著作是高度技术性的。然而,我们当代历史学家和哲学家主要关注戴震的政治道德哲学,这些内容在他的著作中所占比例还不及5%。戴震花了更多精力的主题—天文历算、舆地、音韵、训诂—却很少被纳入对他思想的研究中。

胡适还是第一个认识到戴震方法论的现代思想家。他写道:“清儒治学最重立言有据。据是根据地(论理学上所谓Ground)。清儒所谓‘据’,约有两种:一是证据(Evidence),如顾炎武《唐韵正》所举‘本证’与‘旁证’是也;一是依据(Authority),谓依附古人之说,据为权威,如惠栋一流人之依据汉儒是也。”胡适重视第一类成就,认为如果没有强有力的考据方法发展,就不会有清学。第二类—惠栋及其追随者—盲目崇尚汉儒权威,主张一切经学知识都应继承和阐述汉代经学权威。历史学家周启荣准确地概括了惠栋及其追随者所倡导的方法:“从净化语言入手来阐释古代经典著作。”

在胡适看来,戴震对考据学方法论做出了两大革命性贡献:一是将文本证据与非文本证据相结合,扩大了学科研究范围;二是他一直积极致力于重建古典世界的物质基础。更重要的是,戴震的方法论成为一种新政治哲学的起点。戴震的追随者和崇拜者通常彼此尊称“通儒”(这一术语的复杂意义将在本章后文讨论),胡适把这个惯例同戴震的方法论联系了起来。

例如,阮元(1764—1849),一位仰慕戴震的高官,尊称戴震为“通儒”,并用同样的敬语称赞焦循(1763—1820)、凌廷堪(约1755—1809),因为焦循和凌廷堪都精辟地阐述了戴震的方法论,并且都明确地反对古代经典的“净教主义”(purism)诠释进路。他们不愿直接攻击惠栋的学术取向,而选择间接地解构所谓以“考据”为方法的学术研究。焦循直截了当地说:

循尝怪为学之士自立一“考据”名目;以时代言,则唐必胜宋,汉必胜唐;以先儒言,则贾、孔必胜程、朱,许、郑必胜贾、孔。凡郑、许一言一字,皆奉为圭璧,而不敢少加疑辞。窃谓此风日炽,非失之愚,即失之伪;必使古人之语言皆佶屈聱牙而不可通,古人之制度皆委曲繁重而失其便。譬诸懦夫不能自立,奴于强有力之家,假其力以欺愚贱,究之其家之堂室牖户,未尝窥而识也。

对戴震、焦循和凌廷堪来说,逻辑上合理的、从证据上建立起来的方法本身就足以用来建构出一幅令人信服的中国古代图景,没有必要依赖汉代学者的权威。这种认识论立场是激进的,它使学者摆脱了千年以来对经文评注传统的依赖。这些清代的“新”儒学研究者似乎已经对无休止的、错综复杂的文本交叉循环注解失去了兴趣。对那些认为经文评注神圣不可侵犯,把汉代评注提升到无懈可击、不受学术质疑地位的人,他们不屑一顾。

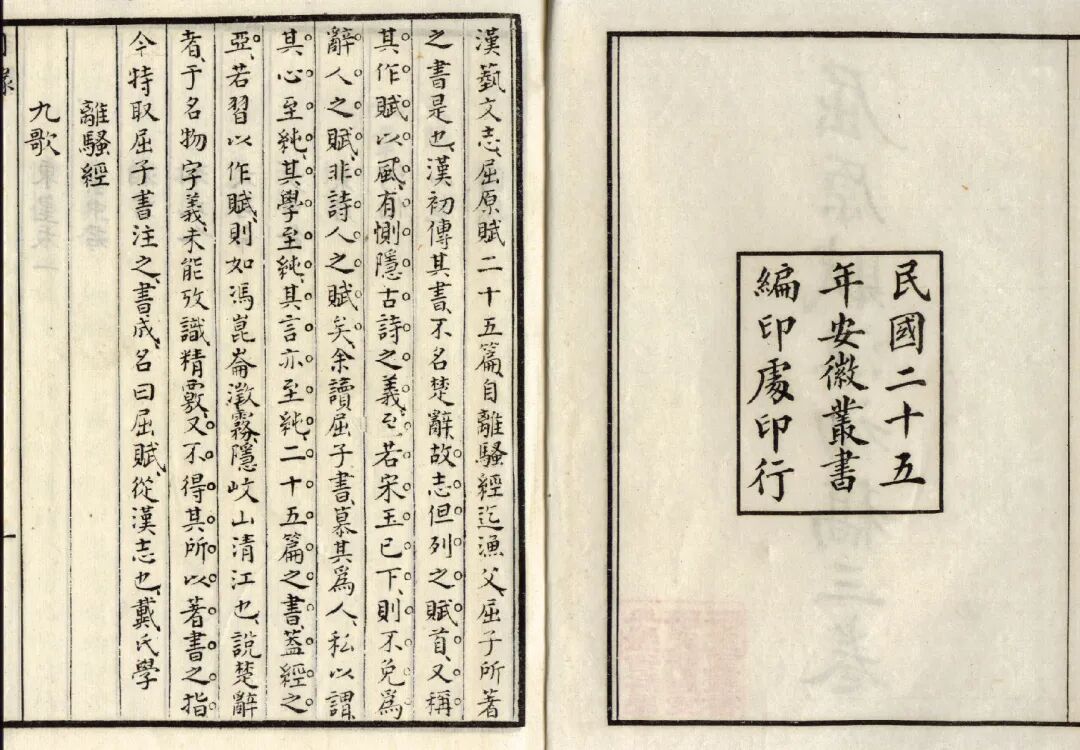

戴震:《屈原赋注》

戴震的方法论当然有其历史局限性。一些历史学家甚至认为戴震的方法是一种“人文实证主义”(humanist positivism),因为他将证据置于汉代学者的权威之上。但戴震并不只看重证据。综合从考据分析中收集到的各种线索来建构一个古典世界,这样的工作需要一个乌托邦式的愿景作为诠释的基本范式,这个基本范式本身就由综合考据分析的解释构成。如果以现代实证主义语言描述戴震、焦循和凌廷堪,我们就会不合时宜地误解他们诠释的基本范式。从另一个角度看,20世纪实证主义的历史,特别是逻辑实证主义的历史,是一部反实在论的历史。但戴震始终是一个乌托邦式的实在论者。只有当古典世界表现为一个宇宙秩序和政治秩序合而为一的整体时,戴震的道德和社会哲学才成为一套可理解的思想体系。在戴震看来,对古典世界某一特定方面的任何考据研究,都假定是为增进对作为一个整体的古典世界的理解,这个古典世界即儒家放之四海而皆准的“天地人相通的系统(类似古希腊所谓cosmopolis)”。戴震有着重建古典物质世界的宏大甚至不切实际的目标,因而一再遭到高官的抨击和他所敬重的同人的否定。更引人注目的是,戴震运用文艺复兴后的欧洲数理天文学来解释儒家经典文本,这使他和儒家学者与耶稣会士间的尖锐斗争和矛盾联系起来。这种联系需要一种不同的历史研究进路,这种进路必须沿着戴震高度技术性的方法论到数理天文学的发展来考察。

本书将展开清代政治文化脉络,以及戴震在其特别的语境中发展出他自己关于宇宙和政治秩序的新愿景。为了反驳先前将他作为现代思想的先知的角色塑造,我们既不会通过宋明理学的角度来认识他,也不会只关注他最著名的哲学论著。相反,我们应该开始追踪他与欧洲传教士及其数理天文学的联系。在这个脉络下,我们应该重新解读戴震发展其方法论的创新和建构古典世界愿景的相关情况与前提。

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订